Варикозное расширение вен малого таза у женщин – одно из проявлений дисплазии соединительной ткани

Варикозное расширение вен малого таза у женщин – одно из проявлений дисплазии соединительной ткани

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – нарушение развития органов и тканей в эмбриогенезе и постнатальном периоде. Морфологическая основа ДСТ – снижение содержания отдельных видов коллагена или нарушение соотношения между ними, что ведет к снижению прочности соединительной ткани (Г.И. Нечаева и соавт., 2008). Среди практически здоровых людей 35% имеют ДСТ той или иной степени выраженности, из них 70% – женщины (В.Г. Мозес и соавт., 2005). Более подробно эта тема рассмотрена в докладе, представленном в рамках пленума Ассоциации акушеров-гинекологов Украины и научно-практической конференции с международным участием «Репродуктивное здоровье в Украине: тенденции, достижения, вызовы и приоритеты». Мероприятие состоялось 20-21 сентября 2018 года в г. Киеве и было посвящено 90-летию со дня рождения основоположника репродуктивной медицины в Украине, академика Валентина Ивановича Грищенко.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с основными аспектами взаимосвязи варикозного расширения вен малого таза (ВРВМТ) и ДСТ, а также узнать о рациональных подходах к профилактике и лечению из обзора выступления профессора кафедры акушерства и гинекологии № 2 Одесского национального медицинского университета, доктора медицинских наук Татьяны Алексеевны Ермоленко.

– Варикозное расширение вен малого таза – хроническое заболевание, характеризующееся сложным этиопатогенезом и полиморфизмом клинической симптоматики с доминированием синдрома хронической тазовой боли. ВРВМТ имеет проградиентное течение: у девочек в возрасте 3-17 лет отмечается в 19,4% случаев, у женщин репродуктивного возраста – уже в 80% (В.П. Сметник, Л.Г. Тумилович, 2001, В.Е. Радзинский, 2006). В последнее десятилетие появилась новая концепция варикозной болезни, главную роль в которой отводят неклассифицированной дисплазии соединительной ткани.

ДСТ является медико-социальным феноменом XXI века. Генетическая неоднородность данной патологии определяет широкий диапазон ее клинических вариантов – от известных генных синдромов (Марфана, Элерса-Данлоса) до многочисленных недифференцированных (несиндромных) форм с мультифакторными механизмами развития. Принято рассматривать три варианта клинических проявлений ДСТ у женщин: варикозную болезнь (вен нижних конечностей, таза, половых органов), заболевания вен во время беременности (варикоз вен нижних конечностей, половых органов, геморрой, физиологическое расширение вен для улучшения микроциркуляции) и при гинекологических заболеваниях и состояниях (на фоне применения гормональных препаратов, при хроническом эндометрите, при бесплодии).

ВРВМТ манифестирует у пациенток с врожденной слабостью соединительной ткани в пубертатном возрасте, когда под действием эстрогенов происходит физиологическая и морфологическая перестройка венозной стенки органов малого таза. При этом тестостерон стимулирует фибропластические реакции, ускоряя синтез соединительной ткани, обусловливая ее большую прочность и меньшую растяжимость. В свою очередь, эстрогены увеличивают количество тучных клеток, что приводит к отечности соединительной ткани и формированию экссудативных реакций. Происходит преждевременное созревание фибробластов и разрушение части клеток с продукцией легкорастворимого, эластичного коллагена.

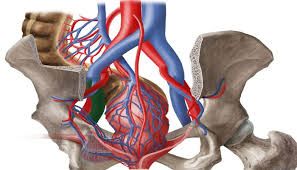

Механизмы развития ВРВМТ тесно взаимосвязаны с особенностями венозного кровообращения в области малого таза:

- образование сплетений, служащих мощными сосудистыми коллекторами и выполняющими роль депо крови,

- отсутствие клапанов в венах сплетений, за исключением пузырного сплетения → физиологический стаз → транзиторная регургитация,

- правая яичниковая вена впадает непосредственно в нижнюю полую вену, а левая яичниковая – в левую почечную вену.

Таким образом, венозная сеть малого таза женщины в силу особенностей строения, функционального состояния и гормональной зависимости создает «идеальные» условия для развития варикозной болезни.

Среди основных факторов риска развития ВРВМТ прежде всего следует выделить условия труда (работа, связанная с длительным вынужденным стоячим или сидячим положением, тяжелый физический труд), сексуальные дисфункции (диспареуния, отсутствие оргазма и др.), многочисленные беременности и роды в анамнезе, гинекологические заболевания (воспалительные заболевания, эндометриоз, опухоли яичников, пролапс гениталий, перегиб широкой связки матки вследствие ретрофлексии матки), а также нарушения менструального цикла и гиперэстрогению (И.Ю. Ильин, 2009).

В отношении варикозного расширения вен и беременности следует помнить, что риск развития данного нарушения у женщин возрастает с каждой последующей беременностью: 2,1% – при первой, 9,6% – при второй, 36,7% – при третьей и 38,3% – при четвертой. Также стоит подчеркнуть, что у женщин с количеством состоявшихся родов в акушерском анамнезе >4 данный показатель возрастает до 49%.

Кратко патогенетические механизмы развития ВРВМТ можно изложить следующим образом: нарушения тонико-эластических свойств венозной стенки вследствие ДСТ в сочетании с анатомическими особенностями вен органов малого таза и на фоне воздействия предрасполагающих факторов приводят к срыву адаптационных процессов. Как результат, в малом тазу происходит хронический венозный застой, что и является основной причиной ВРВМТ.

Около 76% женщин с ВРВМТ отмечают хронические тазовые боли после длительных статических и динамических нагрузок с усилением во II фазе менструального цикла и болевые кризы, провоцируемые экзогенными (охлаждение, переутомление, стресс) и эндогенными (обострение заболеваний внутренних органов) причинами. Вторым наиболее распространенным симптомом ВРВМТ является диспаурения – у 75% женщин. Дисменорея и предменструальный синдром также являются довольно частыми причинами обращения женщин с ВРВМТ за квалифицированной медицинской помощью, при этом около 12% пациенток жалуются на увеличение продолжительности менструации до 6-10 дней, 37% – на длительные мажущие выделения, 35% – на обильные менструации, а 22% – на увеличение менструального цикла до 50-80 дней. Кроме того, при наличии ВРВМТ часто отмечают дизурические расстройства, вызванные полнокровием венозного сплетения мочевого пузыря, нарушения психической сферы, связанные с неполноценной половой жизнью (раздражительность, нарушение трудоспособности, повышенная тревожность). Прослеживают связь между венозным застоем и акушерской патологией (бесплодие, невынашивание, прерывание беременности).

Учитывая всю серьезность проблемы ВРВМТ, важным шагом на пути к снижению заболеваемости и предупреждению развития возможных осложнений является формирование групп риска. Данный подход предусматривает скрининговый опрос женщин с целью выявления у них предрасполагающих факторов риска: менархе до 12 лет, диспареуния, дисменорея, предменструальный синдром, более 3 абортов в анамнезе, более 2 родов в анамнезе, варикозное расширение вен нижних конечностей, ожирение, наличие спаек в малом тазу, хронический сальпингоофорит.

При рассмотрении рациональных подходов к лечению ВРВМТ на первый план выступает консервативная терапия. Так, помимо нормализации условий труда и отдыха, необходимо назначение дозированных физических нагрузок (лечебная физкультура с упражнениями, направленными на укрепление мышц спины и живота, рекомендовано плавание, противопоказано: профессиональное занятие спортом, танцами) и коррекция рациона питания (включения в него большого количества овощей, фруктов и растительного масла, полный отказ от острой пищи, алкоголя и курения). Актуальна необходимость ежедневного приема восходящего контрастного душа на область промежности, проведения дыхательной гимнастики и применения компрессионного трикотажа, а также препаратов, предупреждающих снижение уровня коллагена. Кроме всех вышеперечисленных методов по коррекции образа жизни и рациона питания особое место в консервативных подходах к лечению ВРВМТ занимает назначение флебопротекторов – медикаментозных средств, обладающих венотонической и ангиопротекторной активностью.

Особое внимание следует уделить известному на фармацевтическом рынке Украины препарату Флебодиа 600 («Лаборатория Иннотек Интернасиональ»). Данное лекарственное средство за счет диосмина – флебопротектора, входящего в его состав, – улучшает микроциркуляцию, повышает тонус венозной стенки и лимфатических капилляров, оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие. К дополнительным преимуществам Флебодиа 600 также стоит отнести удобство его применения. Для максимальной терапевтической эффективности прием препарата следует осуществлять по 2-3 курса в год, при этом достаточно принимать 1 таблетку утром перед завтраком на протяжении в среднем 2 мес. Одной упаковки Флебодиа 600 хватает на 1 курс лечения.

Таким образом, понимание того, что ВРВМТ является лишь «верхушкой айсберга», под которой скрывается огромный пласт системной патологии соединительной ткани, позволяет найти новые подходы к диагностике, лечению и профилактике заболевания. При этом в своей клинической практике врачу всегда следует учитывать, что:

- у пациенток с ВРВМТ выявлены повышенные (p <0,01) уровни биохимических маркеров, указывающие на наличие ДСТ,

- клиническое и инструментальное обследование пациенток с ВРВМТ, имеющих 3 и более фенотипических проявлений ДСТ, позволяет прогнозировать клинически значимую дисфункцию одного или нескольких внутренних органов.

В свою очередь, своевременное выявление пациенток с ДСТ, входящих в группу риска, а также ранняя диагностика основных признаков ВРВМТ еще на доклиническом этапе позволят спланировать и назначить необходимые мероприятия по профилактике и лечению данного состояния.

Подготовил Антон Вовчек

Тематичний номер «Акушерство, Гінекологія, Репродуктологія» № 4 (32), грудень 2018 р.

- Номер:

- Тематичний номер «Гінекологія, Акушерство, Репродуктологія» № 4 (32), грудень 2018 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Акушерство/гінекологія

Гінекологічно-акушерські патології зазвичай мають мультифакторну природу, але в патогенезі багатьох із них ключову роль відіграють нейроендокринні порушення та психоневрогенні розлади, що відбуваються на тлі несприятливого впливу зовнішнього середовища. Ці фактори негативно відображаються на регуляторній осі від гіпоталамуса до гіпофіза, а також створюють умови для дисфункціональних розладів. Розглянемо декілька з таких патологій: ендометріоз (як генітальний, так і екстрагенітальний) та невиношування вагітності.

Незважаючи на розвиток сучасної медицини ендометріоз залишається одним із найбільш поширених гінекологічних захворювань, яке уражає до 10% жінок репродуктивного віку. До найтривожніших симптомів ендометріозу слід віднести больовий синдром, який може суттєво обмежувати фізичну активність, впливати на психологічний стан і значно знижувати якість життя жінки. Як ефективний метод купірування болю й покращення якості життя пацієнток з ендометріозом у клінічній практиці активно застосовуються нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП).

Стан здоров’я та харчовий статус матері й новонародженого є важливими соціально-економічними показниками будь-якої країни. Кальцій, як найпоширеніший мінерал в організмі, необхідний для забезпечення багатьох функцій, таких як скорочення м’язів, формування кісток, активність ферментів і гормонів. Під час вагітності в організмі жінки відбувається ряд фізіологічних змін, спрямованих на збереження материнського гомеостазу й одночасне забезпечення росту та розвитку плода. Ці зміни безпосередньо впливають на метаболізм кальцію і проявляються такими процесами, як зниження рівня альбуміну, збільшення об’єму позаклітинної рідини, посилення функції нирок і транспортування кальцію через плаценту. З огляду на вищезазначене у вагітних доцільно контролювати й за необхідності коригувати рівень цього макроелемента. .

Концепція фетального, або епігенетичного, програмування є нагальним питанням сучасної акушерської практики. Програмування хвороб дитини та дорослої людини у внутрішньоутробному онтогенезі розглядається як феномен, що визначає якість здоров’я як індивіда, так і суспільства загалом. Науковці вже довели прямий причинно-наслідковий зв’язок між несприятливим перебігом вагітності, у тому числі викликаним дефіцитом нутрієнтів у материнському організмі, та народженням дітей із низькою масою тіла, а також високим ризиком розвитку синдрому Х (або метаболічного синдрому), ішемічної хвороби серця, порушень згортання крові та розладів обмінних процесів уже в дорослому організмі. .

"