Глаукома - причины, симптомы, диагностика и лечение, первое проявление - радужные пятна перед глазами

Глаукома

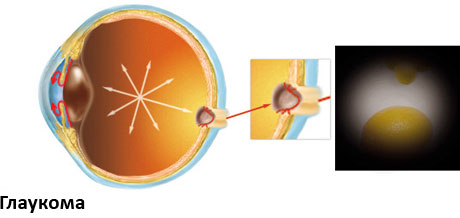

Чаще всего суть глаукомы кратко и упрощенно сводят к повышенному внутриглазному давлению, это, конечно, столь же недостаточно для понимания сложных этиопатогенетических закономерностей, как и свести катаракту к одному лишь помутнению хрусталика. Вообще, глаукома насчитывает несколько десятков существенно разных форм, типов и клинических вариантов, поэтому термин часто рассматривают как собирательный.

Несмотря на революционные сдвиги в развитии офтальмологии, распространенность глаукоматозной патологии продолжает расти, на сегодняшний день она составляет, по разным источникам, от 60 до 100 млн человек в мире. Из них свыше миллиона человека стоят на офтальмологическом учете в России. В структуре заболеваемости прослеживаются достоверные расовые, половые, возрастные тенденции: так, негроидная раса страдает значительно чаще, женщин среди заболевающих втрое больше, чем мужчин, а по достижении зрелого или преклонного возраста риск развития глаукомы повышается с каждым годом.

Упомянутый выше прогресс офтальмологии, – прежде всего, офтальмохирургии как наиболее эффективной сегодня отрасли медицины вообще, по оценке ВОЗ, – действительно мог бы кардинально изменить ситуацию. Однако такие факторы, как ухудшение экологической обстановки в развитых странах и низкий уровень здравоохранения в развивающихся, пока не позволяют ни обратить вспять, ни хотя бы замедлить тревожную эпидемиологическую динамику.

Причины глаукомы

Процессы обмена веществ и тканевого питания в глазу обеспечиваются циркуляцией внутриглазной жидкости. Передняя и задняя камеры глазного яблока в норме сообщаются между собой, строение глаза включает несколько путей отвода внутриглазной жидкости (трабекулярная сеть, увеосклеральный путь, шлеммов канал). Ключевое значение имеет дренажная система в месте сопряжения роговицы и склеры в углу передней камеры. Две основные формы глаукомы, – открытоугольная и закрытоугольная, – различаются именно тем, сохранны ли дренажные функции угла передней камеры, либо он блокирован. На долю открытоугольной глаукомы приходится свыше 90% всех регистрируемых случаев (в других источниках эта доля оценивается как 80%).

Вопрос об этиопатогенезе глаукомы остается открытым. Так, повышенное давление внутриглазной жидкости является и следствием глаукоматозного процесса, и его причиной. Если по каким-то причинам давление повышается (например, при системной артериальной гипертензии, при органических изменениях в хрусталике вследствие катаракты, при избыточной секреции и пр.), это приводит к избыточной нагрузке на ткани дренажных структур и вскоре запускает в них дегенеративно-дистрофические процессы, что, в свою очередь, деформирует отводящие каналы и прогрессивно снижает их проходимость.

К основным причинам и факторам риска относят возрастные изменения (нарастающее склерозирование тканей и сосудистых стенок), наличие выраженной близорукости или дальнозоркости, нарушения трофики глазных тканей (обусловленные, в том числе, диетологическими факторами), наследственную предрасположенность, офтальмотравмы, особенности анатомического строения глаза (в частности, сравнительно малые размеры глазного яблока и его передней камеры у монголоидов повышают риск развития глаукомы), интоксикации некоторыми органическими ядами, профессиональная деятельность в ночную смену или в монотонно-наклонной позе. Глаукома может быть вторичным следствием множества разнородных заболеваний, причем не только офтальмологических, но и эндокринных, онкологических и сосудистых, а также развиваться после офтальмохирургического вмешательства по другому поводу. Подтвержденными факторами риска являются также курение, злоупотребление алкоголем и длительный прием гормональных средств.

Симптоматика глаукомы

Первыми признаками глаукомы чаще всего становятся дискомфортные ощущения распирания, тяжести в глазном яблоке, а также сужение поля зрения от периферии к центру, по типу закрывающейся диафрагмы или фотографической виньетки. Типичными проявлениями являются также периодически появляющиеся радужные круги или пелена перед глазами, постепенно снижающаяся насыщенность и избыточная контрастность цвето- и световосприятия. Однако начинается глаукоматозный процесс, как правило, задолго до появления первых ощутимых и клинически значимых симптомов.

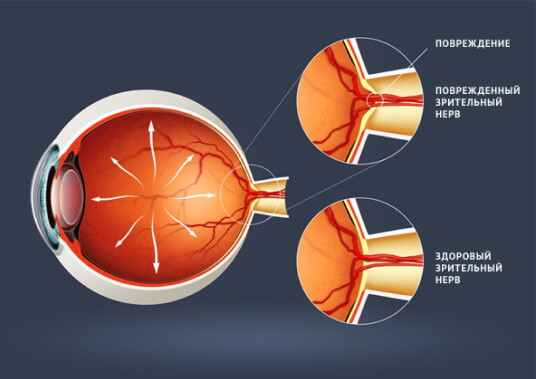

Острый приступ характеризуется резким повышением ВГД (внутриглазное давление), нарушениями кровообращения, болью в глазу и его необычной «каменной» твердостью, мигренозной головной болью, нередко тошнотой и даже рвотой, слабостью, общим недомоганием, болями в груди и верхней части живота – в совокупности такая разнородная симптоматика может приниматься за проявления совершенно других заболеваний. Острый приступ глаукомы, вовремя не купированный, может привести к необратимым изменениям в зрительном нерве и полной слепоте.

Впрочем, такой же исход весьма вероятен при нелеченной хронической глаукоме: нарастающие дегенеративно-дистрофические изменения в оптических тканях глазного яблока, сетчатке, диске зрительного нерва формируют характерную внешнюю картину глаукоматозного глаза и обусловливают прогрессирующую утрату зрительных функций вплоть до полной их утраты, причем в самых тяжелых случаях зрения утрачивается вместе с глазом как таковым: во избежание еще более тяжких, жизнеугрожающих осложнений приходится производить энуклеацию (полное удаление глазного яблока из орбиты).

Диагностика глаукомы

Глаукома диагностируется клинически, анамнестически и инструментально. Первыми и наиболее информативными исследованиями обычно оказывается глазная тонометрия (измерение ВГД), стандартная офтальмоскопия, измерение параметров рефракции и анатомических пропорций внутриглазных структур, гониоскопия, УЗИ и другие применяемые в современной офтальмологии методы.

Лечение глаукомы

Терапия глаукомы включает четыре основные направления: медикаментозное лечение, физиотерапию, офтальмохирургическую коррекцию и обязательные профилактические меры. Так, разработан и успешно применяется ряд препаратов, способствующих оттоку глазной жидкости и, если это показано, снижению ее секреции. Достоверно эффективны физиотерапевтические процедуры – такие, например, как электростимуляция, магнитотерапия, низкоэнергетическая стимуляция лазерным излучением и т.п.

Методология хирургического лечения глаукомы на сегодняшний день хорошо развита и отработана, практикуется множество конкретных техник коррекции и восстановления дренажных функций, включая собственно хирургические методы, лазерную хирургию, имплантацию искусственных глаукомных клапанов и т.д.

Наконец, профилактика рецидивирующих приступов и дальнейшего прогрессирования болезни подразумевает широкий спектр рекомендаций и противопоказаний: сюда входит нормализация рациона питания и режима потребления жидкости, лечение соматических заболеваний (которые нередко являются первопричиной и фоном развития глаукомы), в некоторых случаях приходится ставить вопрос о смене профессии, ограничении физических нагрузок и пр.

Следует особо подчеркнуть, что многообразие причин, форм, вариантов течения, тканевых и анатомических изменений при глаукоме настолько велико, что любое самолечение, – будь то покупка безрецептурных лекарств в аптеке или т.н. народные методы, – становится уже не просто нежелательным, а в ряде случаев опасным: эффект от такого рода деятельности может оказаться прямо противоположным ожидаемому. Любая терапевтическая схема разрабатывается исключительно офтальмологом, для конкретного случая с его бесчисленными индивидуальными нюансами, и должна соблюдаться неукоснительно во всех деталях – от дозировок и времени приема лекарств до коррекции образа жизни. Лишь при этом условии удается сохранить зрение, затормозив и остановив дальнейшее прогрессирование этой сложной многофакторной патологии.

- Ухудшение зрения

- Нарушение зрения

- Изменение цвета зрачка