Дивертикулёз кишечника: симптомы проявления, диагностика и лечение

Дивертикулярная болезнь кишки: симптомы, диагностика, лечение

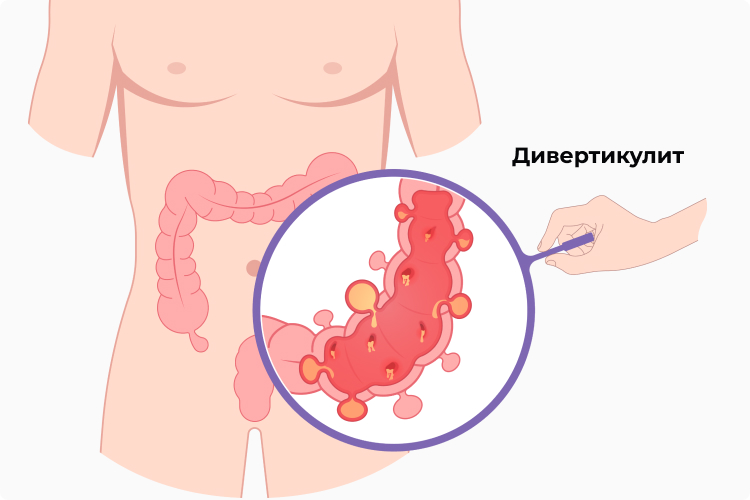

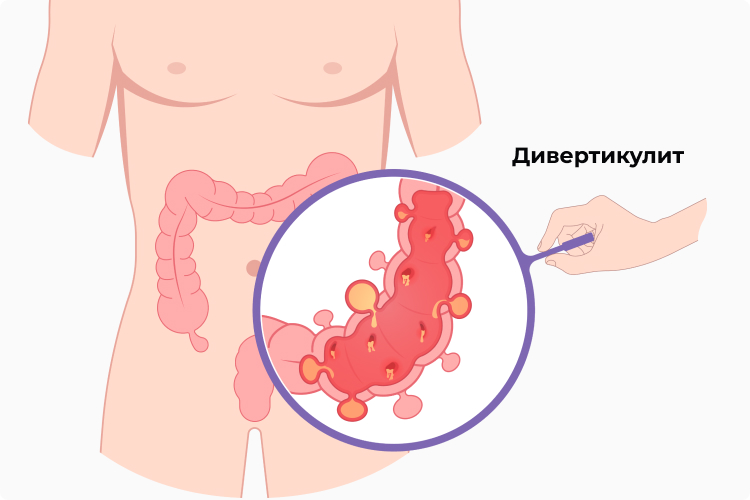

Дивертикулярная болезнь (дивертикулит, дивертикулёз) — это заболевание хронического генеза, при котором в стенке кишки формируются мешкообразные выпячивания сквозь разволокненный мышечный слой — дивертикулы, которые могут иметь врожденную или приобретенную природу, быть единичными или множественными, располагаться в разных отделах кишечника.

В молодом возрасте болезнь встречается довольно редко — около 5% всех диагностируемых случаев, в возрастной группе 50–65 лет — почти у 30% населения, у людей старше 75 лет поражение составляет более 65%. У женщин данная патология выявляется в полтора раза чаще, чем у представителей мужского пола. В последние годы наблюдается тенденция учащения заболевания в развитых странах, что обусловлено изменением пищевых привычек, дефицитом в рационе грубой клетчатки и пищевых волокон.

Наиболее часто встречается бессимптомная форма болезни, ярко выраженные клинические формы могут сопровождаться болями в животе неопределенного характера, диспепсическими расстройствами, кровотечением. Патологические выпячивания в ряде случаев осложняются воспалительным процессом, перфорацией и кровотечениями.

Этиология болезни

Дивертикулёз может быть как врожденным, так и приобретенным. К развитию заболевания могут приводить разнообразные провоцирующие факторы, но в основе их лежит непосредственно слабость соединительной ткани.

Возникновению дивертикулов способствуют:

- генетическая предрасположенность,

- гиподинамический образ жизни,

- погрешности питания (преобладание в рационе полуфабрикатов, исключение из меню клетчатки, нерегулярные приемы пищи и пр.),

- нарушения кишечной моторики,

- ожирение,

- гиповитаминозы и авитаминозы,

- частые запоры, метеоризм,

- нарушение кровоснабжения кишечной стенки, развитие атеросклероза с различными ишемическими изменениями,

- инфицирование кишечника,

- возрастные изменения стенки кишечника, сопровождающиеся атрофическими процессами и снижением мышечного тонуса,

- длительное лечение кортикостероидами, нестероидными противовоспалительными средствами, употребление опиатов.

В прошлом считалось, что к дивертикулиту приводит употребление плохо очищенных орехов, семечек и попкорна, которые вызывают окклюзию дивертикула с последующим его воспалением, однако данные современных исследований доказали, что такие продукты не являются триггерами развития болезни.

Симптомы дивертикулярной болезни кишечника

У большей части пациентов (около 80%) заболевание протекает бессимптомно и диагностируется при плановом обследовании. В остальных случаях ключевыми симптомами неосложненного дивертикулеза являются:

- болевой синдром — для него свойственен разнообразный характер, боль может быть от легкого покалывания, до интенсивных коликообразных проявлений. В подавляющем большинстве случаев локализуется она в месте расположения сигмовидной кишки (в подвздошной области слева или над лобком). Длительность неприятных ощущений варьирует от нескольких часов, до 2–3 суток. У части пациентов болевой синдром связан с приемом пищи,

- диспепсический синдром — характеризуется запорами, при этом длительное отсутствие стула усиливает болевой синдром. В ряде случаев может наблюдаться диарея непостоянного характера. Иногда пациенты жалуются на тошноту, рвоту, метеоризм, чрезмерное отхождения кишечных газов,

- интоксикационный синдром — при выраженных воспалительных очагах развивается гипертермия, озноб, тахикардия, нарастает общая слабость.

Наличие и выраженность симптомов зависит от степени поражения, также может указывать на определенные осложнения.

Патогенез

Развитие дивертикулеза происходит на фоне повышения внутрипросветного давления в толстой кишке. Аномально высокое давление вызывает сегментацию кишки, что в свою очередь активизирует процесс, при котором ободочная кишка начинает функционировать не как единая трубка, а как разрозненная группа изолированных сегментов. Высокое давление, создаваемое в таком отдельно взятом отделе, оказывает влияние уже непосредственно на кишечную стенку, а не в физиологическом направлении, которое необходимо для адекватного продвижения кишечного содержимого.

Далее давление вызывает патологическое выпячивание слизистой через разволокненный мышечный слой, что наиболее часто происходит в участках выхода сосудов для трофики подслизистых и слизисты слоев оболочки. Большая часть данных сосудов локализуется между брыжеечной и противобрыжеечной структурами, где, соответственно, и определяются дивертикулы. Когда оболочка выпячивается, то она не захватывает мышечные слои, процесс формирования дивертикула происходит только из слизистого слоя. Зона повышенного давления в большинстве случаев совпадает с сигмовидный кишкой, где в основном и диагностируется патологический процесс, более редко отмечается поражение всей ободочной кишки.

Причинами развития непосредственно слабости соединительной ткани считаются недостаток растительных нутриентов (включая грубую волокнистую клетчатку) и преобладание в меню рафинированных продуктов животного происхождения. Научно доказано, что при таком режиме питания значительно увеличивается количество поперечных сшивок непосредственно в коллагеновый волокнах и повышается концентрация эластина, что в несколько раз снижает растяжимость и вязкоупругость соединительной ткани, в результате она становится более плотной и хрупкой. Также дефицит растительной клетчатки вызывает уменьшение объема кала и повышение его плотности, что инициирует дисфункциональную активность ободочной кишки. Задержка эвакуации содержимого кишечника провоцирует застойные явление, в результате которых происходит обструкция дивертикула каловыми массами, начинается активный процесс заражения и развивается клиническая картина дивертикулярной болезни.

Клиническая классификация

Универсальная классификация болезни отсутствует. В российской клинической практике применяется классификация Ассоциации колопроктологов. Согласно ней, заболевание подразделяется на такие формы, как:

- Бессимптомная,

- Неосложненная с клиническими проявлениями,

- Осложненная

Осложненная форма подразделяется на:

- Воспалительные осложнения:

- острые (истинный дивертикулит, паракишечный инфильтрат, перформативный дивертикулит (в свою очередь классифицируется на такие состояния, как абсцесс, периколическая флегмона, гнойный и каловый перитониты),

- хронические (истинный хронический дивертикулит, паракишечный инфильтрат, стеноз, свищи).

- Кровотечения:

- острые,

- рецидивирующие.

По течению выделяют:

- непрерывное — наблюдается сохранение воспалительных признаков (на основании объективных данных и дополнительных методов исследования) без тенденции к стиханию на протяжении не менее 6 недель от начала терапии,

- рецидивирующее — представляет собой вариант клинического течения осложнений хронической формы, когда после полного устранения проявлений определенного осложнения происходит повторное развитие, при этом в интервалах между обострениями клиническая симптоматика отсутствует,

- латентное течение — выявляются признаки хронических осложнений без какой-либо клинической манифестации.

Также в некоторых регионах используется классификация по Hinchey, которая очень близка к российской иерархии диагностических критериев.

Возможные осложнения

При длительных застойных явлениях каловыми массами в дивертикулах происходят необратимые структурные изменения стенки, активно размножается кишечная флора, развивается воспаление. Хронический воспалительный процесс имеет тенденцию к длительному течению, в результате чего могут возникать такие осложнения, как:

- перфорация — под воздействием провоцирующих факторов разрушается стенка дивертикула и содержимое кишечника проникает в брюшную полость, в итоге возникает местный или разлитой перитонит. При разрыве стенки дивертикула с выходом содержимого в забрюшинную клетчатку или в область между листками брыжейки диагностируются инфильтраты или абсцессы,

- кишечные свищи — возникают при прободении дивертикула и прорыве гнойного очага в рядом расположенный орган — «внутренние свищи». Для женщин характерны свищи, связанные с влагалищем, у мужчин — с мочевым пузырем. При кишечно-мочепузырного свище возможно появление каловых масс в моче,

- кровотечение — выявляется примерно у 20–25% больных, как правило, обусловлено изъязвлением стенки дивертикула. Интенсивность кровотечения вариативна и может проявляться от незначительной примеси крови в кале, до массивного диффузного кровотечения, способного привести к коллапсу и летальному исходу,

- кишечная непроходимость — ее причиной может стать как воспаление тканей вокруг выпячивания, так и спаечный процесс, приводящий к выраженной деформации кишечника и значительному нарушению продвижения по нему каловых масс. Иногда может наблюдаться инвагинация части кишки или спазм гладкой мускулатуры,

- перерождение дивертикулов в злокачественные новообразования — встречается в 5% случаев и возникает обычно при запущенных клинических ситуациях.

Множественные дивертикулы могут привести к синдрому мальабсорбции, когда нарушаются процессы всасывания большинства жизненно-необходимых микроэлементов и витаминов, в результате чего нарушается функционирование всех органов и систем.

Диагностические мероприятия

Поскольку дивертикулит часто протекает в бессимптомной форме, а случаи с выраженными клиническими проявлениями схожи с другими заболеваниями кишечника, необходимо проведение комплексного исследования, включающего в себя физикальный осмотр, а также лабораторные и инструментальные методики.

Консультативный прием

Во время первичного осмотра гастроэнтеролог собирает детализированный анамнез, а также проводит перкуссию, пальпацию и аускультацию живота. Кроме этого, в стандарт диагностики входит обязательный осмотр преанальной области и трансректальное пальцевое исследование, женщины дополнительно направляются к гинекологу на влагалищное исследование. После постановки предварительного диагноза назначаются лабораторные и инструментальные методики для подтверждения заболевания и определения его специфики.

"