Киста печени

Киста печени

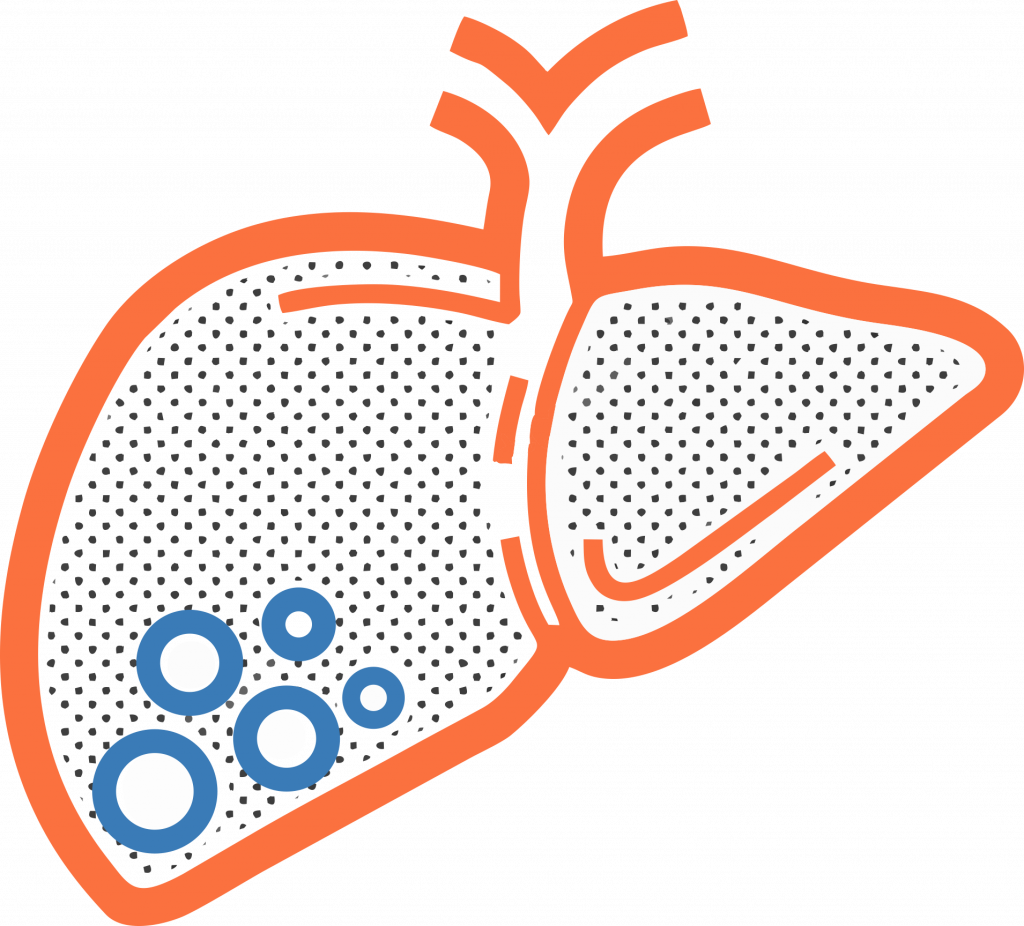

Киста печени – это патологическая полость в тканях печени, имеющая стенку и заполненная жидкостью без цвета и запаха. Это доброкачественное образование округлой формы, чаще встречается у женщин 40-50 лет, и его размеры варьируют от небольших до огромных (25 см и более).

В зависимости от причин возникновения, различают паразитарные и непаразитарные кисты печени. Первые образуются в результате заражении человека гельминтами (паразитирующими червями). Чаще всего бывают при эхинококкозе. Вторые – очаговые доброкачественные образования печени, причины возникновения которых изучаются до настоящего времени. Существует точка зрения, что в их развитии играют роль генетические поломки, нарушения во время внутриутробного периода, приём оральных контрацептивов и эстрогенов.

Кроме того, кисты могут быть:

- врожденные (истинные) – изнутри выстланы эпителием и образуются в результате нарушения развития желчевыводящих протоков,

- приобретенные (ложные) – изнутри покрыты слоем соединительной ткани, возникают в результате перенесённых воспалительных заболеваний, травм печени, операций.

Как правило, кисты печени малого размера (менее 5 см) не сопровождаются какими-либо симптомами. Чаще всего они выявляются случайно при проведении ультразвукового исследования органов брюшной полости. По мере их роста, появляется выраженная клиническая картина.

Для кистозных образований наиболее характерны следующие симптомы:

- тупая, иногда ноющая, постоянного характера боль в области правого подреберья,

- отсутствие аппетита,

- тошнота,

- изжога,

- кишечный дискомфорт (нарушения стула, повышенное газообразование, урчание и переливание по ходу кишечника),

- общая слабость.

Особенности диагностики

При наличии у доктора подозрений, необходимо исключить или подтвердить паразитарную причину возникновения кисты. С этой целью исследуют кровь на эхинококкоз (серологические реакции непрямой гемагглютинации и иммуноферментного анализа). Важную роль играет ультразвуковое исследование брюшной полости ввиду информативности и общедоступности этого метода.

Для уточнения диагноза возможно назначение компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) с введением внутривенно рентгеноконтрастных препаратов, что повышает информативность и специфичность данных исследований, а также позволяет определить, связана киста с протоковой системой печени или нет. От этого зависит выбор метода оперативного лечения.

Иногда при трудностях в дифференциальной диагностике показана чрескожная пункция кистозного образования с дальнейшим изучением состава содержимого её полости (цитологическим и бактериологическим исследованием секрета).

Методы лечения

Пациенты с одиночными кистами размерами до 5 см не требуют проведения хирургического вмешательства. Возможно наблюдение в динамике, проводимое гастроэнтерологом или гепатологом. В других ситуациях хирургические методы остаются единственным радикальным способом лечения при любых кистозных новообразованиях.

Основные показания к операции следующие:

- значительное увеличение кисты в динамике за последние 6 месяцев наблюдения,

- возникновение осложнений (разрыв, кровотечение, нагноение кисты),

- размеры образования больше 5 см,

- нарушение оттока желчи при сдавлении желчных путей,

- повышение давления в системе воротной вены,

- ухудшение качества жизни из-за выраженной клинической симптоматики,

- сопутствующая хирургическая патология (чаще всего желчнокаменная болезнь),

- паразитарное содержимое полости.

На консультации хирург выбирает конкретный метод операции с учетом расположения кисты в печени и её размера. В большинстве случаев возможно лапароскопическое вмешательство, во время которого киста удаляется микроинструментом под контролем видеооборудования через небольшие отверстия на передней брюшной стенке. Это малоинвазивная операция, позволяющая сохранить орган и его функциональность, суть которой – предварительное опорожнение кисты через прокол, после чего удаляется выступающая часть капсульного образования (фенестрация). На следующем этапе, чтобы уменьшить вероятность рецидива, проводится обработка кистозной полости с помощью электрокоагуляции, аргонокоагуляции, лазера, криодеструкции или раствора этилового спирта.

В некоторых клинических ситуациях возможно проведение чрескожной пункции кисты с последующим дренированием. При невозможности удалить патологическое образование в пределах здоровых тканей из-за риска кровотечения, может быть показана резекция печени (удаление ее части). В редких случаях между патологической полостью и кишечником устанавливается анастомоз (цистодуоденостомия, цистоеюностомия).

Пациентам с паразитарными кистами показано сочетанное лечение – операция плюс терапия противопаразитарными препаратами. Данная комбинация обеспечивает полное излечение больных и позволяет предупредить развитие послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания.

После радикального удаления кист печени прогноз в целом благоприятный, рецидивы крайне маловероятны. У оперированных пациентов улучшается самочувствие, а реабилитация занимает немного времени.

"