Коксартроз тазобедренного сустава: лечение, операция, степени, симптомы

Как лечить коксартроз тазобедренного сустава

Коксартроз – распространенное дегенеративно-дистрофическое заболевание тазобедренного сустава, при котором в силу действия возрастных изменений или других факторов происходит постепенное разрушение суставного сочленения головки бедренной кости и вертлужной впадины таза. Он сопровождается болями и ограничением амплитуды движений разной степени выраженности, что зависит от стадии развития. И если на начальных этапах справиться с коксартрозом можно консервативными методами, то на 3-й стадии спасти положение и сохранить работоспособность тазобедренного сустава, т. е. избежать инвалидизации, можно только путем проведения операции.

Оно относится к числу артрозов и может сопровождаться развитием аналогичных процессов в других суставах, причем на данную патологию приходится порядка 12% всех заболеваний опорно-двигательного аппарата. Но термин «коксартроз» может применяться только для описания дегенеративно-дистрофических изменений в тазобедренном суставе.

Что такое коксартроз

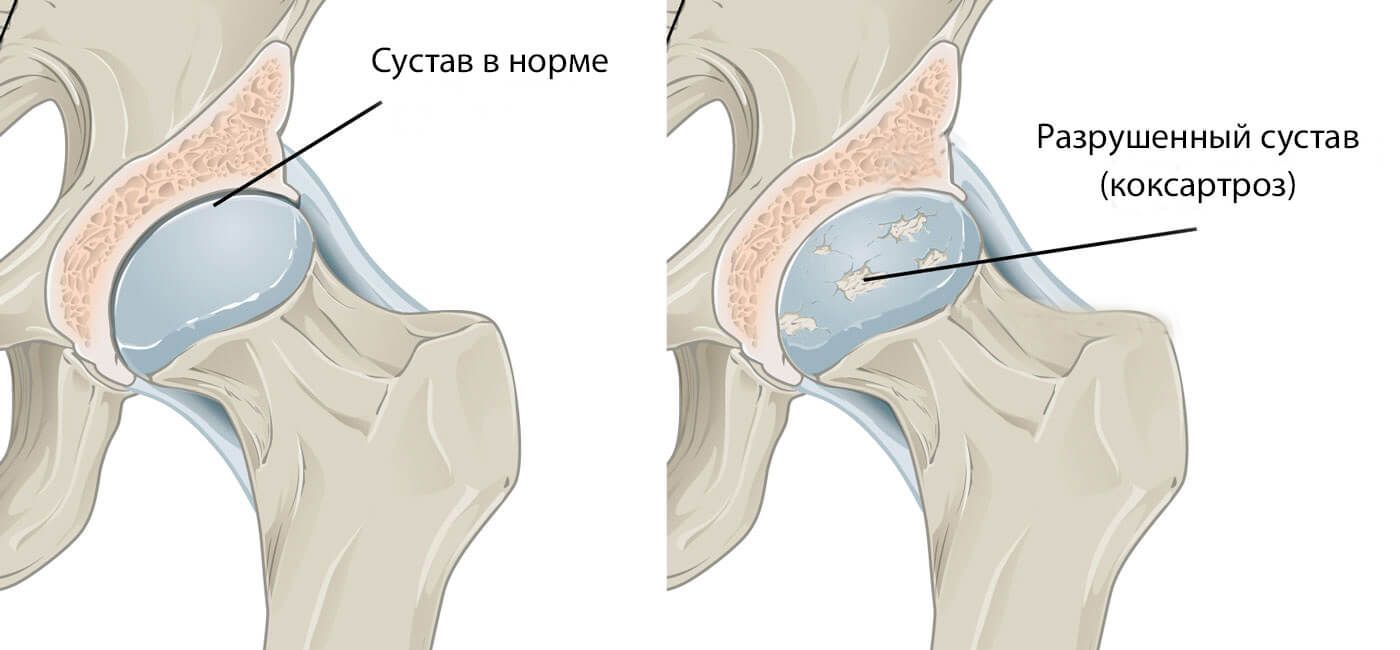

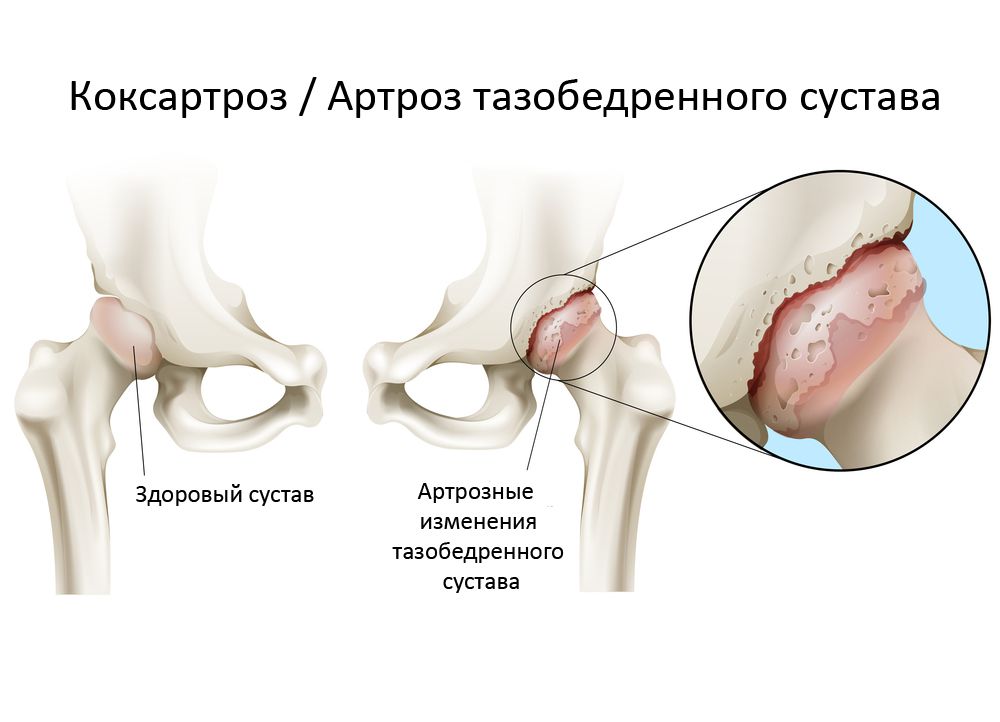

Коксартроз – сложная патология одного или сразу же обоих тазобедренных суставов, при которой происходит разрушение покрывающих головку бедренной кости и вертлужную впадину хрящевых прослоек, что приводит к уменьшению величины суставной щели. По мере развития заболевания наблюдается возникновение деформации поверхностей костей и формирование на них костных разрастаний, называемых остеофитами.

Коксартроз – второе по частоте встречаемости заболевание опорно-двигательного аппарата. Чаще диагностируется лишь гонартроз, т. е. дегенеративно-дистрофическое изменение коленного сустава. Тем не менее вероятность инвалидизации при коксартрозе существенно выше.

Тазобедренные суставы являются парными и при этом самыми крупными сочленениями человеческого тела, на которые ежедневно приходятся значительные нагрузки. Каждый из них формируется бедренной костью, имеющей направленную под углом 120° шейку с круглой головкой. Она расположена в чашеобразном углублении тазовой кости, называемом вертлужной впадиной. Такое строение позволяет головке бедренной кости беспрепятственно двигаться в различных направлениях, т. е. не только сгибать и разгибать ногу у бедра, но и приводить и отводить, совершать обороты ею. Приведение сустава в движение осуществляется посредством группы бедренных и тазовых мышц, прикрепляющихся к нему фасциями. При этом за его стабильность, сохранение правильного положения и ограничение амплитуды движений в рамках нормы отвечают окружающая его группа связок. Соприкасающиеся части костей, а именно головка бедренной кости и вертлужная впадина, покрыты гиалиновым хрящом. Он представляет собой умеренно эластичную, идеально гладкую прослойку, предотвращающую трение костных структур друг о друга и легкость движения головки бедренной кости внутри вертлужной впадины, а также амортизацию тазобедренного сустава при ходьбе, беге и выполнении других движений. Весь тазобедренный сустав заключен в специфический футляр, что называют суставной капсулой. Она имеет так называемую синовиальную оболочку, которая вырабатывает синовиальную жидкость. Эта жидкость крайне важна для правильной работы сустава, поскольку она не только смазывает гиалиновый хрящ, но и является для него источником питательных веществ.  В норме хрящ постоянно истирается и тут же восстанавливается за счет беспрерывного процесса регенерации, осуществляющегося с помощью попадающих в него из синовиальной жидкости веществ. Но при травмах или возрастных изменениях скорость процессов регенерации снижается, что приводит к постепенному изнашиванию гиалинового хряща и развитию коксартроза. Это объясняется изменениями в количестве продуцируемой синовиальной жидкости и ее составе. Под влиянием неблагоприятных факторов она становится более густой и вырабатывается в меньшем объеме. В результате синовиальная жидкость уже не способна обеспечить гиалиновый хрящ всеми необходимыми ему веществами в нужном количестве, что приводит к его быстрому обезвоживанию и истончению. Постепенно прочность и эластичность хряща уменьшается, в нем образуются участки расслоения образующих его волокон, трещины, а также снижается толщина. Эти изменения можно заметить при проведении инструментальных методов диагностики, в особенности обращает внимание на себя сужение суставной щели. Сужение суставной щели приводит к возникновению повышенного трения между образующими тазобедренный сустав костными структурами и повышению давления на уже деградирующий гиалиновый хрящ. Это провоцирует еще большее его повреждение, что отражается на работе сустава и состоянии человека, поскольку деформированные участки препятствуют легкому скольжению головки бедра в вертлужной впадине. Как следствие, возникают симптомы коксартроза.

В норме хрящ постоянно истирается и тут же восстанавливается за счет беспрерывного процесса регенерации, осуществляющегося с помощью попадающих в него из синовиальной жидкости веществ. Но при травмах или возрастных изменениях скорость процессов регенерации снижается, что приводит к постепенному изнашиванию гиалинового хряща и развитию коксартроза. Это объясняется изменениями в количестве продуцируемой синовиальной жидкости и ее составе. Под влиянием неблагоприятных факторов она становится более густой и вырабатывается в меньшем объеме. В результате синовиальная жидкость уже не способна обеспечить гиалиновый хрящ всеми необходимыми ему веществами в нужном количестве, что приводит к его быстрому обезвоживанию и истончению. Постепенно прочность и эластичность хряща уменьшается, в нем образуются участки расслоения образующих его волокон, трещины, а также снижается толщина. Эти изменения можно заметить при проведении инструментальных методов диагностики, в особенности обращает внимание на себя сужение суставной щели. Сужение суставной щели приводит к возникновению повышенного трения между образующими тазобедренный сустав костными структурами и повышению давления на уже деградирующий гиалиновый хрящ. Это провоцирует еще большее его повреждение, что отражается на работе сустава и состоянии человека, поскольку деформированные участки препятствуют легкому скольжению головки бедра в вертлужной впадине. Как следствие, возникают симптомы коксартроза.  При отсутствии лечения патологические изменения усугубляются, а гиалиновый хрящ истирается все больше и больше. Впоследствии в некоторых участках он полностью исчезает, что приводит к оголению костей и резкому возрастанию нагрузки на сустав. Поскольку при движении внутри вертлужной впадины головка бедренной кости трется непосредственно о кость, это провоцирует появление сильных болей и резкое ограничение подвижности. При этом давление костных структур друг на друга приводит к образованию на их поверхности костных разрастаний. Сформировавшиеся остеофиты могут иметь острые части, которые способны травмировать окружающие тазобедренный сустав мышцы и связки. Это приводит к появлению мощных болей как непосредственно в области сустава, так и в паху, ягодицах и бедре. В результате больной щадит пострадавшую ногу, дает меньшую нагрузку на нее и старается избегать совершения лишних движений ею. Это становится причиной развития атрофии мышц, что еще сильнее усугубляет нарушения подвижности и в конечном итоге приводит к хромоте.

При отсутствии лечения патологические изменения усугубляются, а гиалиновый хрящ истирается все больше и больше. Впоследствии в некоторых участках он полностью исчезает, что приводит к оголению костей и резкому возрастанию нагрузки на сустав. Поскольку при движении внутри вертлужной впадины головка бедренной кости трется непосредственно о кость, это провоцирует появление сильных болей и резкое ограничение подвижности. При этом давление костных структур друг на друга приводит к образованию на их поверхности костных разрастаний. Сформировавшиеся остеофиты могут иметь острые части, которые способны травмировать окружающие тазобедренный сустав мышцы и связки. Это приводит к появлению мощных болей как непосредственно в области сустава, так и в паху, ягодицах и бедре. В результате больной щадит пострадавшую ногу, дает меньшую нагрузку на нее и старается избегать совершения лишних движений ею. Это становится причиной развития атрофии мышц, что еще сильнее усугубляет нарушения подвижности и в конечном итоге приводит к хромоте.

Причины возникновения

Существует множество причин развития коксартроза, хотя в редких случаях он возникает на фоне отсутствия каких-либо предпосылок. В таком случае говорят о наличии первичного или идиопатического коксартроза. В подавляющем большинстве случаев диагностируют вторичный коксартроз, становящийся логичным следствием ряда заболеваний или изменений в состоянии опорно-двигательного аппарата. Провоцировать его развитие могут:

- травмы тазобедренного сустава различного характера, в том числе переломы, вывихи, ушибы, растяжения или разрывы связок,

- тяжелый физический труд, профессиональные занятия спортом, в особенности тяжелой атлетикой, парашютным спортом, прыжковыми видами спорта,

- малоподвижный образа жизни,

- избыточный вес, существенно увеличивающий нагрузку на тазобедренные суставы,

- очаги хронической инфекции в организме,

- врожденные аномалии развития тазобедренных суставов, например, дисплазия или вывих,

- патологии обмена веществ и эндокринные нарушения, в частности подагра, сахарный диабет, особенно в декомпенсированной форме,

- асептический некроз головки бедренной кости, что может быть следствием перелома шейки бедра, особенно при проведении консервативного лечения,

- воспалительные заболевания суставов, в том числе ревматоидный артрит, бурсит, тендинит,

- заболевания позвоночника,

- генетическая предрасположенность,

- наличие вредных привычек, в особенности курение.

Тем не менее основной причиной коксартроза все же являются неизбежные возрастные изменения, а присутствие вышеперечисленных факторов лишь повышает вероятность и скорость его развития.

Симптомы коксартроза

Для заболевания характерно постепенное прогрессирование с планомерным увеличением интенсивности симптомов. Поэтому на начальных этапах оно может протекать бессимптомно или лишь изредка доставлять больным беспокойство, но впоследствии состояние тазобедренного сустава ухудшается, что приводит к нарастанию выраженности признаков коксартроза вплоть до нестерпимых болей и существенного ограничения подвижности.

Итак, дегенеративно-дистрофические изменения в тазобедренном суставе сопровождаются:

- Болями разной силы, изначально возникающими после физических нагрузок или ходьбы и утихающими после отдыха. Постепенно выраженность болевого синдрома увеличивается, он появляется чаще, длится дольше и сокращаются периоды между моментом прикладывания нагрузки на сустав и появлением болей. Позднее боль присутствует практически постоянно, в том числе в состоянии покоя, и становится непереносимой. Характерно усиление болей на любой стадии развития заболевания при переохлаждении и подъеме тяжелых предметов.

- Ограничениями подвижности тазобедренного сустава, которые сначала проявляются незначительными трудностями при осуществлении вращательных движений ногой. С течением времени появляется утренняя скованность, которая проходит после того, как больной «расходится». Это может сопровождаться появлением отеков в области тазобедренного сустава. По мере прогрессирования заболевания ограничения подвижности становятся все более выраженными и стойкими, т. е. не проходят после разминки. Больные замечают уменьшение амплитуды движений ногой, а впоследствии вовсе теряют способность совершать определенные движения.

- Хрустом в тазобедренном суставе, появляющемся при ходьбе или выполнении физической работы, в особенности при выполнении разгибания. Он становится результатом трения оголенных костных структур друг о друга, что сопровождается резким усилением болевого синдрома.

- Спазмированием мышц бедра, что приводит к появлению разлитых болей в бедре. Подобное может быть результатом присоединения разных внутрисуставных нарушений, в том числе компрессии нервов, чрезмерного растяжения окружающих сустав связок, а также развития синовита, т. е. воспаления синовиальной оболочки и скопления в полости тазобедренного сустава воспалительного выпота.

- Хромотой, сначала являющейся следствием неосознанного стремления больного уменьшить нагрузку на больной сустав и перенести вес на здоровую ногу во избежание появления или усиления болей, а затем развития контрактуры мышц. Последнее явление возникает уже на поздних стадиях коксартроза и приводит к тому, что больной не способен полностью распрямить ногу и более того удержать ее в таком положении. Таким образом, нижняя конечность с пораженным тазобедренным суставом постоянно находится в немного согнутом положении, что и провоцирует хромоту.

- Уменьшением длины ноги, что в основном происходит уже при тяжелых дегенеративно-дистрофических изменениях в тазобедренном суставе, сопровождающихся не только сужением суставной щели, но и сплющиванием головки бедренной кости, мышечной атрофией. В результате больная нога становится короче здоровой на 1 и более сантиметров.

Коксартроз может поражать как один тазобедренный сустав, так и одновременно оба. Но если в первом случае симптомы заболевания будут наблюдаться только с одной стороны, то во втором они будут не просто двусторонними, а будут отличаться и по интенсивности. Это зависит от степени разрушения каждого тазобедренного сустава.

Степени коксартроза

Характер проявлений заболевания зависит от стадии его развития. Всего различают 3 степени коксартроза, из которых первая считается самой легкой. На начальных этапах возникновения дегенеративно-дистрофических изменений в тазобедренном суставе могут наблюдаться лишь эпизодически появляющиеся боли. Как правило, это происходит после интенсивных физических нагрузок, занятий спортом или длительной ходьбы. Поэтому больные обычно не обращают внимания на них, списывая на усталость и считая нормальным возрастным изменением. В связи с этим коксартроз 1-й степени диагностируется только в единичных случаях, что обычно происходит при проведении обследования по другому поводу.

По мере прогрессирования заболевания его симптомы усиливаются и уже при коксартрозе 2-й степени дают о себе знать. Для этой стадии развития патологии характерно сужение суставной щели уже на 50%, а также возникновение признаков деформации головки бедренной кости с ее смещением.

При дальнейшем прогрессировании патологии суставная щель сужается еще больше и при 3-й степени коксартроза практически полностью отсутствует. Это уже сопровождается формированием множественных остеофитов. На этой стадии развития заболевания боли становятся не просто сильными, а нестерпимыми и нередко возникают даже в состоянии полного покоя, в том числе по ночам. Поскольку тазобедренный сустав сильно деформирован, его элементы могут ущемлять проходящие тут нервы, что приводит к иррадиации болей в паховую область, ягодицы, а также бедро и даже голень. Это же провоцирует невозможность самостоятельно передвигаться без использования вспомогательных приспособлений, например, костылей или трости.

Коксартроз 3-й степени является прямым показанием для проведения хирургического лечения. Если не произвести операцию вовремя, головка бедренной кости прочно срастется с поверхностью вертлужной впадины остеофитами. Это приведет к укорочению ноги, полному отсутствию возможности самостоятельного передвижения, так как сустав вовсе потеряет подвижность, т. е. к инвалидности.

Диагностика

При возникновении признаков коксартроза рекомендуется как можно раньше обратиться к ортопеду. Изначально врач проведет опрос больного и выяснит характер предъявляемых жалоб, а затем перейдет к осмотру и выполнению функциональных тестов, сравнению длины ног. Как правило, полученных данных достаточно для того, чтобы с большой долей уверенности говорить о наличии коксартроза.

Но поскольку подобная клиническая картина может сопровождать и ряд других заболеваний тазобедренных суставов как воспалительной, так и невоспалительной природы, обязательно назначаются инструментальные методы диагностики. С их помощью специалист сможет не только подтвердить наличие коксартроза, дифференцировать его от корешкового синдрома, обусловленного патологиями позвоночника, но и правильно оценить степень его развития, а значит подобрать наиболее эффективную тактику лечения.

Сегодня для диагностики коксартроза используются:

- Рентген тазобедренных суставов – получаемые снимки позволяют обнаружить признаки деструктивных изменений, наличие остеофитов, характер деформации костных структур и измерить толщину суставной щели.

- КТ – более современный метод диагностики патологий костей, предоставляющий более четкие данные, чем рентген, но отличающейся большей стоимостью. Поэтому КТ назначают в спорных случаях, когда требуется уточнить диагноз и степень разрушения тазобедренного сустава.

- МРТ – высокоинформативный метод исследования суставов, предоставляющий максимальное количество информации о состоянии сустава и всех его структур, в особенности гиалинового хряща, связок и особенностях кровоснабжения.

При диагностировании коксартроза обязательно проводится комплексное обследование организма с целью установления причин, повлекших за собой развитие дегенеративно-дистрофических изменений в тазобедренном суставе. Поэтому пациентам назначается ряд лабораторных анализов, в том числе ОАК, ОАМ, ревмапробы, биохимический анализ крови и другие.

Консервативное лечение коксартроза

При диагностировании коксартроза 1 или 2 степени лечение осуществляется консервативными методами. Для каждого больного они подбираются в индивидуальном порядке с учетом обнаруженных сопутствующих патологий. Поэтому нередко может потребоваться консультация не только ортопеда, но и врачей других специальностей, которые подберут необходимое лечение для борьбы с сопутствующими заболеваниями.

В рамках лечения именно коксартроза пациентам назначаются:

- медикаментозная терапия,

- ЛФК,

- физиотерапия.

Обязательно всем больным рекомендуется принять меры для устранения действия факторов, увеличивающих нагрузку на ноги и способствующих прогрессированию дегенеративных изменений в тазобедренном суставе. Это подразумевает коррекцию питания и повышение уровня физической активности при наличии лишнего веса. Если же пациент регулярно подвергается чрезмерным физическим нагрузкам, ему рекомендовано сменить вид деятельности или снизить интенсивность тренировок, если нагрузки обусловлены занятиями спортом. В некоторых случаях рекомендуется использование специальных бандажей и ортезов, которые будут фиксировать тазобедренный сустав и разгружать его при физических нагрузках.

Медикаментозная терапия

В рамках медикаментозного лечения больным индивидуально подбираются лекарственные средства с учетом имеющихся сопутствующих заболеваний. Как правило, при коксартрозе показаны препараты следующих фармакологических групп:

- НПВС – обширная группа лекарственных средств, проявляющих обезболивающее и противовоспалительное действие (выпускаются в разных лекарственных формах, в том числе в таблетках, капсулах, гелях, кремах, растворах для инъекций, что позволяет подобрать наиболее эффективную и удобную форму применения),

- кортикостероиды – препараты, обладающие мощным противовоспалительным действием, но в виду высокого риска развития побочных эффектов, особенно при использовании пероральных форм, назначаемые только короткими курсами в виде инъекций,

- миорелаксанты – лекарственные средства, способствующие снижению мышечного тонуса, что позволяет эффективно бороться со спазмами мышц, нередко наблюдающихся при коксартрозе,

- хондропротекторы – группа препаратов, содержащих компоненты, использующиеся организмом для регенерации хрящевой ткани,

- препараты, улучшающие микроциркуляцию – помогают улучшить питание мягких тканей и активизировать течение обменных процессов в области поражения,

- витамины группы В – показаны при нарушениях нервной проводимости, обусловленных компрессией нервов измененными компонентами тазобедренного сустава.

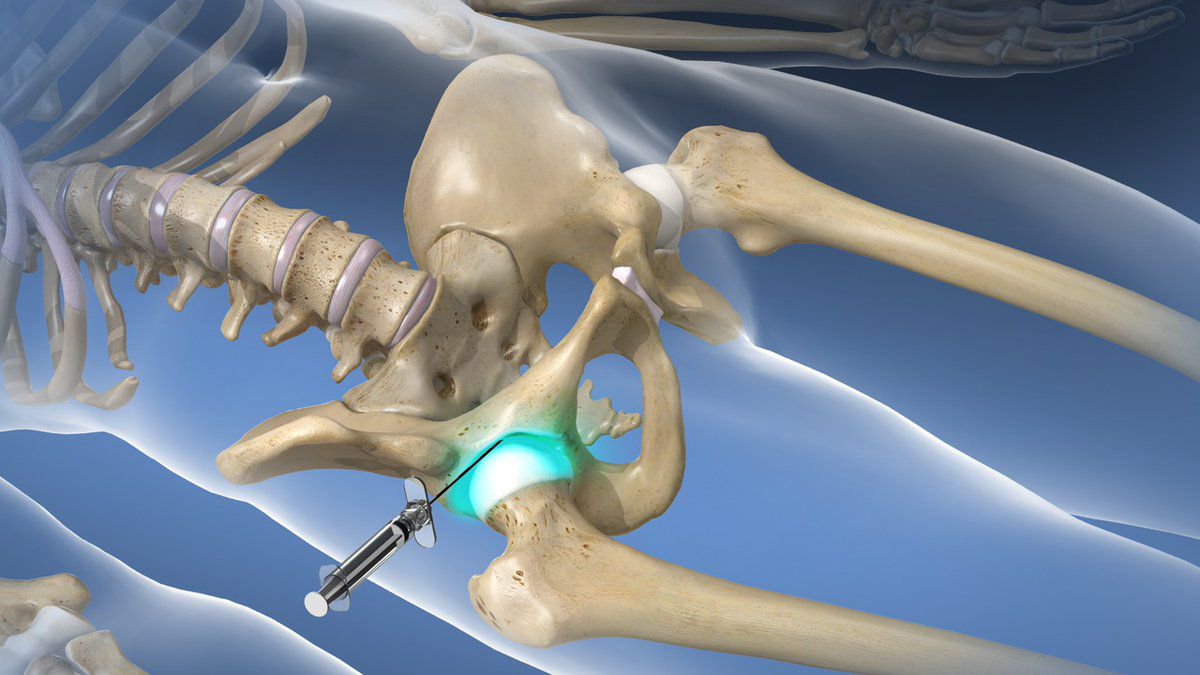

Если коксартроз вызвал приступ острой боли, который не удается купировать с помощью назначенных НПВС, больным рекомендуется внутрисуставная или периартикулярная блокада. Ее суть заключается во введении непосредственно в полость тазобедренного сустава раствора анестетика в комплексе с кортикостероидами. Это позволит в кратчайшие сроки устранить боли и добиться уменьшения воспалительного процесса. Но блокада может осуществляться только квалифицированным медработником в специально подготовленном помещении. Выполнение подобных процедур на дому не показано, поскольку это может спровоцировать развитие нежелательных осложнений.

ЛФК

При диагностировании коксартроза обязательно назначаются регулярные занятия лечебной физкультурой. Точно так же, как и медикаментозная терапия, комплекс упражнений ЛФК для каждого пациента подбирается индивидуально с учетом степени разрушения тазобедренного сустава, уровня физического развития пациента, характера сопутствующих заболеваний (особенное внимание уделяют сердечно-сосудистым патологиям).

Благодаря ежедневным занятиям ЛФК удается:

- снизить выраженность болей,

- увеличить подвижность тазобедренного сустава,

- уменьшить риск развития атрофии мышц,

- устранить спазмы мышц бедра,

- активизировать кровообращение и тем самым улучшить питание пораженного сустава.

Все упражнения должны выполняться плавно, избегая совершения резких движений и рывков. Но при возникновении болей во время ЛФК стоит обязательно обратиться к лечащему врачу с целью коррекции подобранного комплекса или проведения повторной диагностики для исключения прогрессирования заболевания и возникновения необходимости в проведении операции.

Физиотерапия

Комплексное лечение коксартроза подразумевает проведение курсов физиотерапевтических процедур, оказывающих противовоспалительное, обезболивающее, противоотечное и тонизирующее действие на организм. Поэтому чаще всего пациентам назначается 10—15 процедур:

- ультразвуковой терапии,

- электрофореза,

- УВТ,

- магнитотерапии,

- лазеротерапии и пр.

В последнее время все чаще в рамках консервативного лечения коксартроза применяется плазмолифтинг, позволяющий существенно повысить скорость протекания процессов регенерации гиалинового хряща. Суть процедуры заключается во введении в полость тазобедренного сустава очищенной плазмы крови, которую получают методом центрифугирования из собственной крови пациента.

Операция при коксартрозе

Если у пациента диагностирован коксартроз 3 степени, ему показано проведение хирургического вмешательства, так как консервативные методы в таких случаях уже бессильны. К сожалению, подобные ситуации сегодня крайне распространены, поскольку очень большое количество больных обращается за медицинской помощью, когда уже не могут терпеть боли или имеют серьезные ограничения подвижности, лишающие их работоспособности и возможности самостоятельно передвигаться.

Своевременно проведенное хирургическое вмешательство способно полностью устранить эти нарушения и вернуть больному способность нормально передвигаться, существенно повышая его качество жизни. Показаниями для его выполнения являются:

- существенное уменьшение суставной щели более чем на 80%,

- присутствие сильных болей в области тазобедренного сустава, которые не поддаются устранению,

- выраженные нарушения подвижности,

- перелом шейки бедренной кости.

Золотым стандартом лечения тяжелой формы коксартроза, в том числе у пожилых людей, являетсяэндопротезирование тазобедренного сустава. Эта операция подразумевает замену разрушенного тазобедренного сустава искусственным эндопротезом, выполненным из прочных и при этом биологически совместимых материалов. Эндопротезирование позволяет полностью восстановить функциональность тазобедренного сустава, устранить болевой синдром и вернуть человека к полноценной активной жизни.

Суть хирургического вмешательства данного вида заключается в резекции головки бедренной кости и небольшого фрагмента ее шейки. Также хирургу потребуется подготовить поверхность вертлужной впадины к установке эндопротеза, т. е. удалить все образовавшиеся остеофиты и добиться максимального восстановления ее нормальной формы. После этого устанавливается эндопротез выбранного типа, который фиксируется с помощью специального цемента (предпочтительнее для лечения пожилых людей) или бесцементным способом. В последнем случае эндопротез имеет специальную губчатую часть, контактирующую с костными структурами. Фиксация его в вертлужной впадине обеспечивается за счет прорастания костной ткани через губку.

Для каждого пациента вид эндопротезирования подбирается индивидуально. Наибольшей эффективностью обладает тотальное эндопротезирование, подразумевающее полную заменую всего тазобедренного сустава, т. е. шейки и головки бедренной кости, а также вертлужной впадины.

Если у больного наблюдается сохранение нормального гиалинового хряща на поверхности вертлужной впадины, ему может проводиться частичное эндопротезирование с заменой только головки бедренной кости и/или шейки. Для этой цели используются эндопротезы разной конструкции: монополярные и биполярные.

Монополярные эндопротезы менее совершенны, чем биполярные, поскольку подразумевают трение металлической части о вертлужную впадину, что быстро приводит к истиранию сохранившегося гиалинового хряща и рецидиву болей. Биполярные протезы лишены этого недостатка, так как их конструкция предусматривает наличие особой капсулы, в которую заключены искусственная головка бедренной кости. Она примыкает к гиалиновому хрящу вертлужной впадины, но непосредственно трение элементов протеза осуществляется об нее, что устраняет риск дальнейшей дегенерации сохранившегося хряща вертлужной впадины.

Единственным недостатком эндопротезирования можно считать необходимость замены установленного эндопротеза через 15—30 лет.

После проведения эндопротезирования пациентам показана реабилитация, длительность которой зависит от скорости восстановления тканей. В рамках восстановления назначается ЛФК, физиотерапия и лечебный массаж.

До появления современных эндопротезов пациентам с 3-й степенью коксартроза назначалось выполнение остеотомии или артродеза. Сегодня эти методики используются все реже, так как имеют ряд недостатков. Так, артродез подразумевает фиксацию костных структур тазобедренного сустава металлическими пластинами. В результате полностью устраняется болевой синдром, но при этом сустав полностью теряет подвижность. Таким образом, после артродеза больной может только стоять, но самостоятельно ходить уже не способен в виду отсутствия движения в тазобедренном суставе. Поэтому сегодня артродез практически не проводится.

Остеотомия подразумевает выполнение искусственного перелома бедренной кости с таким совмещением костных фрагментов, которое обеспечит снижение нагрузки на пораженный тазобедренный сустав. Но операция дает лишь кратковременный эффект и в дальнейшем все равно возникает необходимость в эндопротезировании.

Таким образом, коксартроз тазобедренного сустава представляет собой достаточно опасное заболевание, следствием которого может стать инвалидность. Оно серьезно снижает качество жизни и лишает человека работоспособности. Но если обратить внимание на ранние признаки патологии и своевременно получить консультацию ортопеда, можно затормозить ее прогрессирование и добиться существенного улучшения самочувствия. Но при уже запущенном коксартрозе решение может быть только одним – эндопротезирование. К счастью, этот метод может использоваться даже при серьезных дегенеративно-дистрофических изменениях и полностью восстанавливать нормальное функционирование тазобедренного сустава.

Степанян Рубен Вачаганович

Главный врач (КМН) «ОртоМед Клиники»Плоскостопие, артроз и артрит сегодня не только «молодеют», но и встречаются все чаще. Хотя бы одно из этих заболеваний не понаслышке знакомо каждому человеку!

Когда болезнь подкрадывается незаметно и поражает суставы, это лишает сна и покоя, а жизнь теряет яркие краски. Когда движения становятся не в радость, обращайтесь в ORTOMED-СLINIС.

Мы докажем вам, что вести активный образ жизни и не испытывать боли можно в любом возрасте!

"