Недержание мочи у женщин | Симптомы и причины, диагностика и лечение инконтиненции

Недержание мочи у женщин

Чаще всего с проблемой недержания мочи женщины сталкиваются после 50 лет. Данная патология не относится к числу самостоятельных заболеваний – она является лишь одним из проявлений других болезней или развивается из-за ряда осложнений. Проблема несет серьезный психологический дискомфорт, влияет на привычный образ жизни и нередко заставляет избегать общения с окружающими, занятий спортом и интимной близости.

Стоит детально разобраться в причинах недержания, возможных симптомах и способах лечения у пациенток различного возраста.

Важно!

Информацию из данной статьи нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Для постановки правильного диагноза и назначения лечения следует всегда обращаться к врачу.

Цены на услуги

Первичный приём гинеколога

Первичный прием – обращение к врачу конкретной специальности в первый раз.Повторный приём гинеколога

Цена не действительна для приема у зав. отд. Джашиашвили М.Д.УЗИ малого таза у женщин (полость матки, яичники)

Что такое недержание?

Инконтиненция, или недержание мочи (НМ) – это патологическое состояние, при котором возникает непроизвольное вытекание мочи из уретрального канала. Выделение урины происходит после внезапного позыва к мочеиспусканию или вообще без каких-либо предпосылок.

Такая проблема может встречаться у мужчин, но именно женщины более склонны к недержанию. Связано это с рядом анатомических особенностей строения мочевыводящих путей. У мужчин уретра достаточно длинная и узкая, тогда как у представительниц слабого пола – широкая и короткая. Кроме этого, мышцы тазового дна у женщин более слабые, из-за чего с возрастом склонны к атрофическим изменениям. Кроме этого, развитию инконтиненции нередко способствуют травмы во время родов и другие факторы.

Недержанием мочи в той или иной форме может страдать до 34–38% пациенток. Другие исследования называют цифры около 14–20%. При этом распространенность проблемы увеличивается с возрастом: например, для женщин старше 60 лет показатели практически в 1,5 выше, чем у пациенток 50–60 лет.

К сожалению, далеко не все женщины, столкнувшиеся с инконтиненцией, обращаются за врачебной помощью. Например, в нашей стране число пациенток по предварительным оценкам составляет всего 10–20% от количества случаев. То есть реальное количество женщин с инконтиненцией может быть в разы больше.

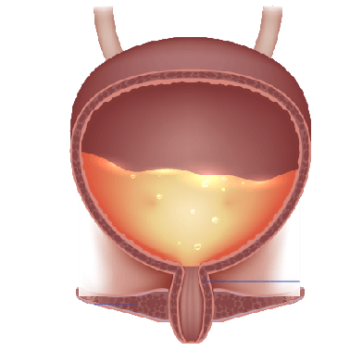

Для того, чтобы лучше понять особенности развития недержания мочи у женщин, стоит подробнее рассмотреть анатомию нижних мочевыводящих путей. Они состоят из собственно мочевого пузыря и мочеиспускательного канала (уретры). В совокупности эти органы отвечают за накопление и выведение мочи наружу.

Мочевой пузырь является полым органом, который располагается спереди от передней стенки влагалища и шейки матки. На задней стенке органа находится участок слизистой оболочки треугольной формы (его называют треугольником Льето). В верхних углах этого треугольника располагаются устья мочеточников, нижний угол – переходит в шейку мочевого пузыря и во внутреннее отверстие уретры.

Мочеиспускательный канал у женщин имеет длину около 4 см, он образован гладкомышечными и поперечно-полосатыми волокнами, а изнутри устлан слизистой оболочкой. Слой гладких мышц проксимального отдела уретры (он расположен достаточно близко в мочевому пузырю) образует непроизвольный сфинктер. Он отвечает за удержание мочи в фазу накопления (то есть между походами в туалет).

Также можно выделить наличие поперечно-полосатого сфинктера, который состоит из слоя поперечно-полосатых мышечных волокон. Его функция заключается в произвольном удержании мочи (то есть женщина может контролировать этот процесс). Поперечно-полосатый сфинктер имеет подковообразную форму, его работа напрямую связана с состоянием передней стенки влагалища. Гиперэластичность этой стенки вызывает дисфункцию сфинктера, в результате чего может возникнуть недержание.

Причины инконтиненции

Причины недержания у женщин до сих пор не изучены до конца. Примерно 70 лет назад развитие патологии связывали с абдоминальным давлением, которому подвергается мочевой пузырь и уретра. Именно эта причина стала основой для теории «трансмиссии давления».

Дальнейшие исследования привели к появлению теории «сфинктерной недостаточности». В этом случае причину инконтиненции связывают с неспособностью сфинктера создавать необходимое сопротивление для удержания мочи в мочевом пузыре (в особенности это касается активных физических нагрузок). Кроме этого, выдвинуто еще две теории, которые объясняют причины развития патологии:

- Теория «гамака». Именно в этой теории акцент делается на значимости передней стенки влагалища, которая способствует правильной работе сфинктера и удержанию мочи. Соединительнотканные образования таза обеспечивают необходимую поддержку внутренних органов, а передняя стенка влагалища выполняет роль «гамака», на котором располагаются шейка мочевого пузыря и проксимальный отдел уретры. При повышении внутрибрюшного давления происходит сдавливание уретры, что предотвращает выделение мочи. Однако, если этот процесс нарушен, необходимая компрессия мочеиспускательного канала не происходит, что приводит к недержанию.

- Интегральная теория. Возникла в 90-е годы. Согласно ей, из-за имеющихся патологий соединительной ткани, образующей связочный аппарат таза, происходит нарушение процесса удержания урины. Именно эта теория в последнее время считается наиболее доказательной и принимается врачами во всем мире.

Факторы риска

Развитие недержания мочи у женщин (в особенности после 60–70 лет) связано с наличием определенным факторов риска. Условно их можно разделить на несколько групп:

- Предрасполагающие. Это наследственность, ряд неврологических заболеваний и наличие сахарного диабета.

- Акушерские и гинекологические. В этой группе различные гинекологические патологии, последствия родов, оперативные вмешательства на органах малого таза в анамнезе.

- Провоцирующие. К таким факторам относят возраст, вредные привычки, ожирение, частые запоры, мочевые инфекции и чрезмерные физические нагрузки.

Согласно многочисленным исследованиям, влияние на развитие патологии в значительной мере оказывают наследственные факторы и этническая принадлежность женщин. Например, у представительниц европейской расы риск развития НМ примерно в 3 раза выше, чем у других рас. Кроме этого, опасность развития заболевания увеличивается, если мама или сестры женщины страдают недержанием.

Что касается сахарного диабета, то он нередко провоцирует ряд сосудистых изменений и полинейропатий в системах и органах организма. Касается это и мочеполовой системы. В результате таких осложнений возникают расстройства мочеиспускания, которые нередко сопровождаются инконтиненцией. По статистике, риск развития недержания мочи у пациенток с инсулинозависимым диабетом составляет более 60%, у женщин с диабетом второго типа эти показатели ниже – около 20–25%.

НМ часто связано с такими состояниями и заболеваниями, как инсульты, инфаркты, травмы головного мозга, полиомиелит или рассеянный склероз.

Однако основным фактором развития болезни становятся роды. На риск заболеваемости влияет не только количество, но и травматичность родов. Процесс вынашивания ребенка – достаточно сложный период для женского организма. Нередко происходит повреждение поддерживающих структур малого таза, из-за чего опасность появления патологии в течение 5 лет после родов возрастает в 2–3 раза.

Повлиять на работу нижних мочевыводящих путей могут различные оперативные вмешательства в прошлом. Например, это операции на органах малого таза или гинекологические манипуляции. При этом связь некоторых процедур (например, радикальной гистерэктомии или операций на влагалище) доказана лишь частично.

Еще один провоцирующий НМ фактор – это пролапс тазовых органов. Чаще всего встречается опущение передней стенки влагалища, в результате чего она больше не выполняет функцию «гамака» и не поддерживает уретру. Такое состояние нередко приводит к выделению мочи при физических нагрузках.

Распространенность патологии заметно увеличивается с возрастом. У пациенток младше 40 лет проблема встречается достаточно редко, а после 40–50 – количество случаев растет в геометрической прогрессии. Первый пик заболеваемости НМ приходится на возраст 50–60 лет. После этого наибольшее распространение патология имеет после 65 лет.

При выявлении причин возрастного недержания мочи у женщин нельзя исключать влияние индекса массы тела. Воздействие ожирения изучалось неоднократно. Можно с точностью заявить, что увеличение веса приводит к повышенному давлению на тазовое дно, которое оказывается органами брюшной полости и малого таза. Наличие других факторов риска (например, возраста или сопутствующих заболеваний) увеличивает риск НМ практически в 3 раза.

Повышение внутрибрюшного давления нередко происходит в результате курения. Такая вредная привычка нередко провоцирует хронические абструктивные болезни дыхательных путей. В большинстве случаев они сопровождаются постоянным хроническим кашлем. Именно кашель может негативно влиять на давление в брюшной полости, что, в свою очередь, приводит к повреждению связочного аппарата тазового дна. У курящих женщин риск развития НМ в 3–3,5 раза выше, чем у некурящих пациенток.

Еще одна возможная причина инконтиненции связана с наступлением климакса. В этот период в организме нередко происходит ряд атрофических изменений, касается это и мочевыводящих путей. В результате возникает риск недержания мочи, а также ряда мочевых инфекций.

Достаточно много споров вокруг того, может ли активный спорт спровоцировать нарушения мочеиспускания у женщин. В ходе исследований было доказано, что риск возникновения патологии примерно на 20% выше у пациенток, которые занимаются тяжелой атлетикой или похожими видами спорта. Связывают это с повышением внутрибрюшного давления, а это, как мы выяснили, достаточно распространенная причина дальнейших нарушений мочеиспускания.

Важно!

Информацию из данной статьи нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Для постановки правильного диагноза и назначения лечения следует всегда обращаться к врачу.

Виды недержания мочи

Можно выделить следующие клинические формы недержания:

- Императивное (ургентное). Непроизвольное выделение урины происходит в результате нестерпимого позыва к мочеиспусканию. Это нередко связано с воспалительными изменениями мочевого пузыря.

- Стрессовое (СНМ), или недержание мочи при напряжении. Возникает из-за напряжения мышц брюшного пресса, что приводит к повышению внутрибрюшного давления. В этом случае выделение урины происходит при подъеме тяжестей, смехе, кашле и т. д.

- Смешанное (комбинированное). Сочетает проявления двух форм, может быть связано с воздействием нескольких факторов.

Кроме этого, иногда встречаются другие типы патологии:

- Энурез – это ночное недержание, которое возникает во время сна.

- Ситуационное – непроизвольное выделение жидкости происходит в определенной ситуации (половой акт, оргазм и т. д.)

- Инконтиненция при переполнении мочевого пузыря – в этом случае проблема нередко сочетается с хронической задержкой мочи.

Симптомы патологии

Основной и главный симптом такой проблемы – это собственно недержание мочи. То есть у пациентки происходит неконтролируемое выделение урины при выполнении различных повседневных дел. Одновременно с этим возможны следующие симптомы:

- Чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

- Частые и резкие позывы к мочеиспусканию.

- Ночное недержание и т. д.

Насторожить женщину должно недержание мочи при кашле, чихании или физических нагрузках. Дополнительным поводом для беспокойства может стать даже незначительное выделение урины (в том числе, если проблема решается гигиеническими прокладками). К сожалению, есть риск того, что заболевание со временем будет прогрессировать.

Возможные осложнения болезни

Прямой угрозы для жизни недержание не представляет. Однако существенно снижает ее качество, приводит к социальной изоляции и даже депрессии.

Кроме этого, нельзя забывать о том, что НМ редко возникает само по себе – обычно оно становится проявлением патологических процессов различного происхождения. Основное заболевание в этом случае может иметь серьезную угрозу для здоровья и жизни пациентки.

Особенности диагностики

При появлении первых признаков недержания женщина может обратиться за консультацией к гинекологу или урологу. Врач соберет анамнез, подробно узнает об имеющихся симптомах, давности их появления, хронических заболеваниях, наследственных факторах, гинекологических операциях и родах в прошлом. Далее потребуется гинекологический осмотр – с его помощью можно определить анатомическую структуру и особенности половой системы, выявить атрофические процессы и факторы, которые могли повлиять на развитие НМ. Нередко пациентку просят вести специальный дневник мочеиспусканий, чтобы отследить объем и количество походов в туалет в течение дня.

Для диагностики недержания мочи и определения вида патологии большое значение имеют следующие методики:

- Кашлевый тест. Такое исследование выполняется на полный мочевой пузырь. Пациентке достаточно покашлять или потужиться. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть стрессовую инконтиненцию.

- Урофлоуметрия. Это скрининговый неинвазивный метод диагностики, используемый для оценки функций мочевыводящей системы. Проводится на наполненный мочевой пузырь с использованием специального прибора.

- УЗИ органов малого таза и мочевого пузыря. Применяется для более точной визуализации органов и выявления имеющихся нарушений.

- Цистоскопия. Обследование поверхности мочевого пузыря для выявления патологических изменений.

- Комбинированное уродинамическое исследование (КУДИ). Проводится для выяснения причин нарушений мочеиспускания.

- Общий анализ мочи. Позволяет выявить ряд воспалительных процессов в мочевыводящей системе.

- Анализ на креатинин и мочевину. Требуется для оценки функции почек.

- Мазок на флору. Позволяет выявить имеющиеся инфекционные и воспалительные заболевания.

При необходимости пациентке может потребоваться консультация терапевта, эндокринолога, психотерапевта и других специалистов узкой направленности.

Лечение

Различаются несколько видов лечения недержания мочи у женщин:

Безоперационные немедикаментозные методики. Такая терапия подразумевает использование следующих способов:

- Тренировка мочевого пузыря. Помогает устранить признаки инконтиненции на ранних стадиях его развития. Создается план мочеиспусканий, которого пациентке требуется придерживаться. Постепенно интервалы между походами в туалет увеличиваются, за счет чего и происходит тренировка органа. Это позволяет сдерживать возникающие позывы к мочеиспусканию и контролировать выделение мочи.

- Укрепление мышц тазового дна. Используются специальные физические упражнения (например, упражнения Кегеля). Дополнительно укрепляются и мышцы брюшного пресса. Это позволяет сократить выраженность проблемы.

- Физиотерапия. Служит для укрепления мышц тазового дна и повышения их эластичности. Нередко с этой целью применяются микротоки и электромагнитные импульсы.

Одновременно с этим пациентке рекомендуется придерживаться некоторых правил:

- Отказаться от вредных привычек и придерживаться здорового образа жизни.

- Свести к минимуму употребление кофе, чая и других мочегонных напитков.

- Избегать чрезмерных физических нагрузок, однако следует включить умеренную активность в течение дня.

- Соблюдать питьевой режим.

- Не терпеть позывы к мочеиспусканию и регулярно посещать туалет (желательно через равные промежутки времени).

- Во время лечения пользоваться урологическими прокладками.

Медикаментозное лечение. Такой вариант терапии потребуется пациенткам с ургентным недержанием мочи. В первую очередь используются антидепрессанты и спазмолитики, которые оказывают расслабляющее воздействие на мочевой пузырь. Это позволяет уменьшить позывы к мочеиспусканию на уровне нервной системы.

При обнаружении инфекционных или воспалительных заболеваний органов малого таза потребуется лечение таких патологий. В этом случае препараты назначаются с учетом особенностей болезни и причин ее появления.

Хирургическое лечение. Консервативные методики не всегда оказываются эффективны, поэтому требуется проведение хирургических вмешательств. Операции обычно показаны при ургентном НМ, которое связано с повышенной активностью мочевого пузыря. В современной урологии применяются малотравматичные слинговые методики, которые подразумевают установку специальной сетки-импланта вокруг уретрального канала. Края этой сетки немного натягиваются, что обеспечивает требуемое давление на уретру и способствует удержанию мочи.

Более травматичные хирургические вмешательства проводятся при наличии серьезных атрофических изменений или врожденных патологий. В любом случае лечение болезни строго индивидуально и требует предварительного обследования пациентки.

Чтобы не допустить развития недержания мочи, старайтесь обращать внимание на любые изменения в процессе мочеиспускания. Частые позывы в туалет, неприятные ощущения или небольшие выделения мочи – это повод для консультации врача. Не забывайте о профилактических осмотрах уролога и гинеколога 1 раз в год, и тогда вы сможете предотвратить риск появления инконтиненции.

Смотреть список использованной литературы

Свернуть список использованной литературы

- Касян Г. Р. Недержание мочи у женщин / Г. Р. Касян, М. Ю. Гвоздев, А. Г. Коноплянников, Д. Ю. Пушкарь. – М.: АБВ-пресс, 2017. – 52 с.

- Клинические рекомендации: Недержание мочи / Российское общество урологов. – 2020. – 41 с.