Регматогенная отслойка сетчатки: симптомы, лечение в Москве | Центр восстановления зрения

Регматогенная отслойка сетчатки: причины, симптомы, методы лечения

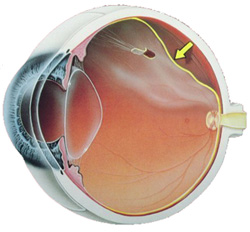

В офтальмологии регматогенная отслойка сетчатки считается одним из самых грозных заболеваний, которое быстро приводит к необратимой слепоте. Единственной мерой эффективной борьбы с ней является хирургическое восстановление целостности слоев оболочки глазного яблока, проведенное в неотложном, а чаще экстренном порядке. По статистике, патология наблюдается всего у 0,2% пациентов в год, и лишь у 1% больных, которым была проведена срочная операция, зрение восстанавливается полностью. Особенность регматогеннойотслойки сетчатой оболочки глаза состоит в том, что в месте отторжения слоев друг от друга образуется полость, наполненная разжиженным фрагментом стекловидного тела. Эта фракция создает дополнительное давление, которое негативно действует на окружающие ткани и приводит к их стремительной атрофии. В основе такой патологии всегда лежит разрывподлежащих слоев глазной оболочки, отделяющей ее наружные слои от стекловидного тела.

Причины

- тупая травма глаза — контузия или ушиб,

- проникающая травма глазного яблока в анамнезе,

- сосудистые аномалии, ухудшение микроциркуляции в области глазного яблока,

- системные заболевания сосудов, провоцирующих локализованные очаги ишемии, в том числе в глазах,

- перенесенные сложные инфекции и воспаления глаза,

- гормональные и эндокринные заболевания,

- нарушения зрения, особенно миопия.

Это не полный список вероятных причин возникновения регматогенной отслойки сетчатки. В некоторых случаях офтальмологи обнаруживают наличие сразу нескольких факторов, а иногда они остаются невыясненными.

Симптомы

Проявляться отслойка сетчатой оболочки глаза по регматогенному типу может так же, как любой другой вид патологии:

- выпадением фрагментов поля зрения,

- появлением слабо выраженного дискомфорта в глазах,

- кровоизлиянием в глазах, видимым со стороны.

Характерными для конкретного типа заболевания признаками становятся фотопсии и резкое снижение внутриглазного давления. Первое явление представляет собой внезапные вспышки в поле зрения белого цвета. При повреждении сосудов они могут приобретать розовый или красный оттенок. В этом случае на поверхности радужки четко выделяются округлые очаги гемофтальма (кровоизлияний).

Снижение внутриглазного давления тоже имеет клиническую специфику. Она выражается в следующих симптомах:

- резкое помутнение в глаза или плавающее мутное пятно в поле зрения,

- тупая боль и дискомфорт при моргании и попытке посмотреть в сторону,

- головная боль, локализованная в затылочной области и отдающая в глаз.

Если место разрыва располагается в нижней части глазного дна, отслойка может не проявляться симптоматически до тех пор, пока очаг не достигнет крупных размеров. Только после этого возникнет проблема со зрением в форме выпадения участков поля зрения и ощущения туманного пятна в глазах.

При осмотре глаза врач обнаруживает характерные признаки регматогенного отслоения:

- выпуклое образование ярко красного цвета с нечеткими границами (может быть одиночным или в виде множественных пятен),

- отсутствие сосудистого рисунка на сетчатке,

- подвижность сетчатки при поворотах глазного яблока.

Важно! Наибольшие опасения офтальмологов вызывают расположенные в верхней части разрывы. Они склонны быстро распространяться вниз к области макулы. При отсутствии своевременной диагностики они способны быстро привести к полной утрате зрения.

Методы лечения

Перед назначением лечения врачу важно тщательно изучить патологию, чтобы установить ее локализацию, особенность возникновения и развития, а также по возможности выявить источник проблемы. Стартовый «пакет» информации врач собирает со слов пациента: записывает субъективные жалобы, описание проблемы и ощущений больного, собирает анамнез. После этого проводится комплексное инструментальное обследование, которое включает в себя:

- визометрию — установление остроты зрения с помощью специальных таблиц,

- рефрактометрию — измерение преломляющей и фокусирующей способности структур глазного яблока,

- тонометрию — измерение внутриглазного давления,

- периметрию — инструментальное измерение полей зрения,

- биомикроскопию — исследование структур глазного яблока на предмет воспалений, инфекций и иных патологий,

- бинокулярную офтальмоскопию — исследование структур внутри глаза под сильным увеличением,

- исследование глазного дна линзой Гольдмана,

УЗИ глаза, на котором врач может распознать объемные новообразования на сосудистой оболочке глаза, определить их количество, размер и высоту при невозможности визуализировать их из-за помутнения внутриглазной среды.

В завершение комплексной диагностики проводят ЭФИ — электрофизиологическое исследование, позволяющее спрогнозировать дальнейшее «поведение» патологического очага и подобрать оптимальную тактику лечения регматогенной отслойки сетчатки.

Основной способ устранения повреждений сетчатки при таком типе разрыва — хирургическое вмешательство. Оно проводится в условиях стационара под общим наркозом. Перед операцией проводят срочную подготовку, чтобы снизить риск послеоперационных осложнений. В первые сутки после вмешательства пациент остается в палате интенсивной терапии, а затем несколько дней находится в общей палате.

Для устранения дефекта применяются разнообразные методики отграничительной лазерной коагуляции:

- интравитреальная операция,

- эписклеральное вмешательство,

- комбинированные методы.

Интравитреальные вмешательства — самая обширная и разнообразная группа офтальмологических хирургических процедур, в которую входят:

- Витрэктомия — малотравматичная методика, в ходе которой удаляется стекловидное тело глаза. При неосложненном отслоении проводится задняя субтотальная витрэктомия, которая позволяет убрать часть излившейся под сетчатку жидкости и восстановить место разрыва.

- Витреошвартэктомия — малотравматичный метод, схожий с предыдущим, но с дополнительной манипуляцией в виде удаления соединительнотканных тяжей, оставшихся от прошлых разрывов сетчатки.

- Эндолазеркоагуляция — малотравматичное вмешательство, в процессе которого врач «спаивает» лазером края разрыва на сетчатке с подлежащим слоем. Помимо устранения разрыва, метод позволяет ускорить регенерацию тканей и восстановить остроту зрения хотя бы частично.

- Эндовитреальные введения препаратов, силикона, воздуха и газов. Методика позволяет вытолкнуть разжиженное стекловидное тело из-под сетчатки и прижать края разрыва к подлежащему слою. После приживления сетчатого слоя давящие средства удаляют.

Эти методы идеально подходят для ликвидации обширных разрывов с обильным излиянием стекловидного тела в субретинальное пространство.

Эписклеральные вмешательства проводятся при единичных разрывах и небольшом объеме патологических образований, которые можно устранить круговым или локальным пломбированием, или сочетаниями этих методик. В процессе вмешательства врач вводит в полость глаза через небольшие проколы губчатые пломбы, которые фиксируются в местах разрывов силиконовыми жгутами.

Для профилактики осложнения в послеоперационном периоде пациенту назначают противовоспалительные и антибактериальные препараты местного и системного действия. В первый месяц показан полупостельный режим с минимальными физическими нагрузками и регулярным диспансерным наблюдением. Последнее является обязательным моментом, так как после однократной регматогенной отслойки важно вовремя выявлять дистрофические участки сетчатки и предотвращать их разрыв.

Прогноз и возможные осложнения

Единожды случившаяся регматогенная отслойка сетчатки склонна к рецидивам. Они происходят у 80% успешно прооперированных пациентов уже в первый год после вмешательства. Еще одна сложность, с которой сталкиваются больные с таким типом отслойки, — неполное восстановление остроты зрения. Даже своевременно проведенная операция не гарантирует, что больной будет видеть четко, и у большинства пациентов острота зрения остается сниженной по сравнению с периодом до разрыва. Тем не менее, у половины больных острота зрения в течение 1-2 лет частично улучшается, но не восстанавливается полностью.

Самое опасное осложнение патологии — полная утрата зрения. С ней сталкиваются пациенты с вовремя не диагностированной и не прооперированной патологией. Еще одной группой осложнения являются заболевания, спровоцированные витрэктомией. К ним относятся кровоизлияния в преритенальную, ретинальную или субретинальную область, травмирование капсулы хрусталика, увеит, макулярный отек. Отдаленными последствиями заболевания могут стать атрофия зрительного нерва, глаукома и катаракта.

Чтобы снизить риск появления осложнений, пациенту рекомендовано в точности соблюдать рекомендации врача в послеоперационном периоде и регулярно наблюдаться у офтальмолога, даже если функциональность органов зрения не вызывает тревоги.

"