Повреждение передней и задней крестообразной связки: что предлагает современная медицина?

Повреждение передней и задней крестообразной связки: что предлагает современная медицина?

Анатомия коленного сустава крайне сложна. Это самый крупный сустав тела, специфичный по своему строению и испытывающий ежедневные большие нагрузки. Для обеспечения нормальной устойчивой походки и безболезненных нагрузок необходимо соблюдение множества факторов. Один из них — нормальная, полноценная работа связочного аппарата коленного сустава.

Стабилизирующий аппарат коленного сустава

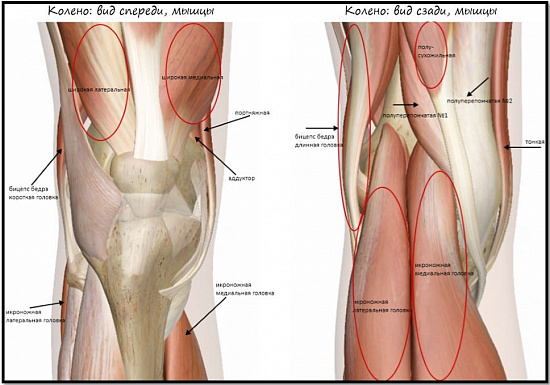

За стабильность коленного сустава отвечает множество структур, которые можно разделить на активные и пассивные стабилизаторы.

Активные — это мощный мышечно-сухожильный каркас, окружающий коленный сустав, – мышцы бедра и голени.

К пассивным стабилизаторам относится сложная система связочного аппарата коленного сустава.

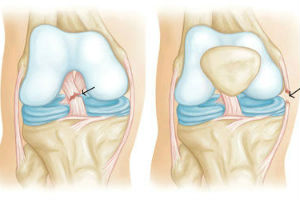

Связочный аппарат колена представлен нескольким компонентами:

- крестообразные связки (передняя и задняя) – препятствуют смещению голени относительно бедра в переднезаднем направлении,

- боковые связки (наружная и внутренняя) – отвечают за боковую устойчивость, участвуют в ротационной стабильности,

- комплекс «заднелатерального угла» коленного сустава,

- ретинакулюмы («удерживатели») надколенника – стабилизируют надколенник.

Почему возникает повреждение передней крестообразной связки и как с этим справиться?

Передняя крестообразная связка (ПКС) – сухожильный тяж, растянувшийся в косом направлении от внутренней поверхности наружного мыщелка бедренной кости к межмыщелковому возвышению большеберцовой кости. Передняя крестообразная связка ответственна за ограничение переднего смещения голени относительно бедра.

По данным мировой статистики, повреждение передней крестообразной связки составляет до 46-50% во всей структуре повреждений связочного аппарата коленного сустава.

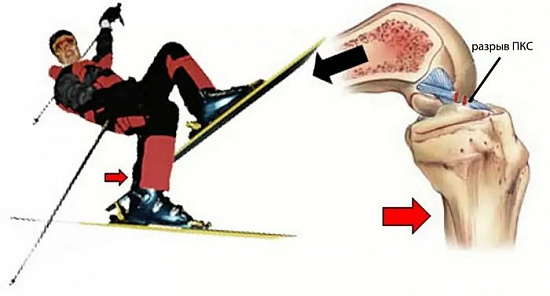

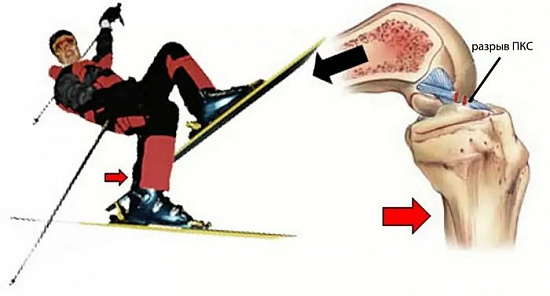

Чаще всего повреждение возникает в результате спортивной травмы, приводящей к форсированной ротации бедра относительно голени. Наиболее подвержены подобным травмам молодые пациенты, занимающиеся игровыми видами спорта: футболом, хоккеем, волейболом, баскетболом и т.д.

Вторая наиболее часто встречающаяся причина — падение на горнолыжном склоне.

В первые сутки после травмы диагноз «повреждение ПКС» ставится на основании:

- Анамнеза: обстоятельств травмы, ощущений пациента в момент травмы, при попытке нагрузки конечности после травмы.

- Гемартроза — скопления жидкости с кровью в полости сустава.

- Первичного осмотра. Нередко признак нестабильности в остром периоде практически не выражен, а проявляется клинически только через несколько недель.

- Рентгенографии. Проводится в остром периоде для исключения сопутствующих костно-травматических изменений, несмотря на неинформативность.

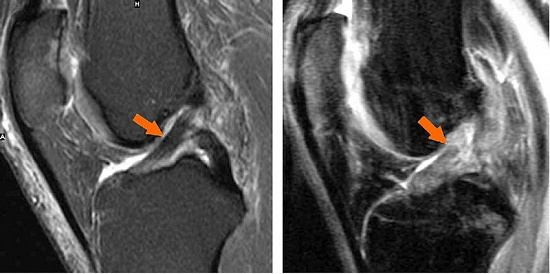

- МРТ. В остром периоде нередко обладает низкой информативностью. Исследование целесообразнее выполнять через 2-3 недели после того, как произошло повреждение крестообразной связки (или же в эти сроки выполнять повторно для уточнения диагноза).

Лечение в остром периоде – преимущественно консервативное. Иммобилизация коленного сустава производится с целью заживления сопутствующих повреждений капсулы, боковых связок, уменьшения болевого синдрома и явлений синовита.

Анатомические особенности строения передней крестообразной связки не способствуют самостоятельному заживлению. Иными словами, разрыв передней крестообразной связки самостоятельно уже не срастется.

Консервативное (безоперационное) лечение разрыва редко бывает эффективным и приводит к множеству негативных последствий:

- Формирование хронической нестабильности и уменьшение физических возможностей пациента.

- Невозможность возврата к спортивным нагрузкам в некоторых случаях.

- Высокий риск повторных травм с повреждением уцелевших структур коленного сустава.

- Ускорение износа суставных поверхностей и раннее развитие остеоартроза коленного сустава.

Наиболее предпочтительный вариант лечения передней крестообразной связки — оперативное вмешательство. Проводить его целесообразно через несколько недель после получения травмы и стихания острого периода.

Прямые показания к выполнению операции на передней крестообразной связке:

- Наличие жалоб на нестабильность или наличие хронического болевого синдрома при физических нагрузках.

- Клинически положительные тесты на нестабильность.

- МРТ картина повреждения ПКС.

Операция по восстановлению передней крестообразной связки выполняется с помощью артроскопического оборудования.

Повреждение задней крестообразной связки: чем отличается и что можно предпринять для лечения

Задняя крестообразная связка (ЗКС) – мощный сухожильный тяж, тянущийся от наружной поверхности внутреннего мыщелка бедренной кости к заднему межмыщелковому пространству большеберцовой кости. Его основная функция – ограничение смещения голени кзади относительно бедра.

Повреждения задней крестообразной связки встречаются приблизительно в 10 раз реже, чем повреждения передней, и чаще всего являются следствием высокоэнергетической травмы (например, ДТП).

Возникающая при разрыве задней крестообразной связки нестабильность приводит к перенапряжению всех анатомических структур коленного сустава, нарушению биомеханики и конгруэнтности суставных поверхностей. Это в свою очередь ведет к развитию хронических дегенеративно-дистрофических процессов с вовлечением первоначально неизмененных элементов сустава с достаточно быстрым исходом в артроз, который приводит к ограничению физической активности и снижению качества жизни пациента.

Диагностика повреждения аналогична диагностике передней крестообразной связки:

- Наличие в анамнезе высокоэнергетической травмы.

- Наличие у пациента жалоб на нестабильность или наличие хронического болевого синдрома при физических нагрузках.

- Клинически положительные тесты на заднюю нестабильность.

- МРТ картина повреждения.

В настоящее время для пациентов, имеющих разрыв задней крестообразной связки, хирургическая тактика лечения является общепринятой.

Оперативное лечение выполняется также с помощью артроскопической техники, но считается более трудоемким и выполняется далеко не всеми специалистами по артроскопической хирургии.

Реабилитация после пластики задней крестообразной связки проходит несколько дольше и требует более плавного перехода к физическим и спортивным нагрузкам.

Примерно в половине случаев разрыв крестообразной связки данного типа сочетается с повреждением других связок – возникают так называемые мультилигаментарные повреждения. Эта ситуация приводит к выраженной нестабильности, грубому нарушению биомеханики и значительно отражается на физической активности пациента.

Возникновение в этом случае мультинаправленной нестабильности коленного сустава требует скорейшего оперативного вмешательства, направленного на восстановление утерянных компонентов связочного аппарата коленного сустава и стабилизации сустава.

Артроскопическая пластика: основные этапы оперативного лечения ПКС и ЗКС

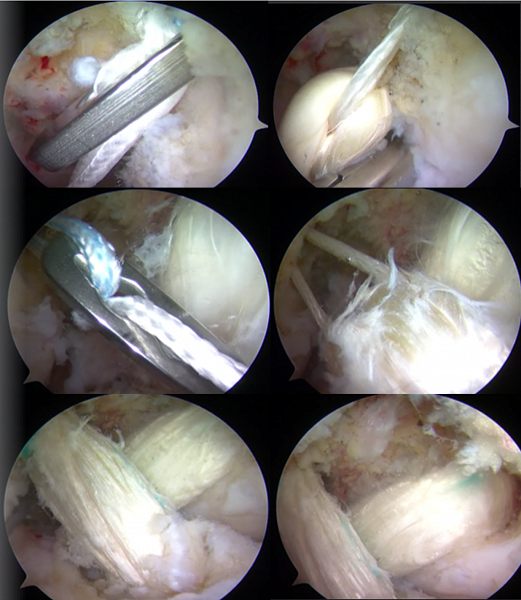

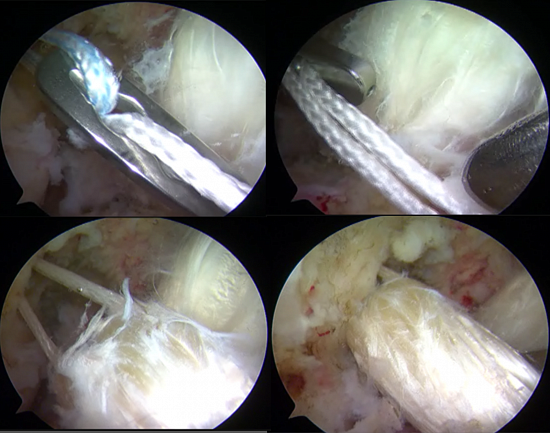

Артроскопия — малотравматичная техника оперативного вмешательства, позволяющая осуществить большинство хирургических манипуляций в коленном суставе через несколько проколов под контролем видеокамеры.

Первым этапом во время операции проводится визуальный осмотр всех отделов сустава, при необходимости выполняется резекция (удаление поврежденной части) менисков (по показаниям – шов мениска), с помощью специального инструментария устраняются поврежденные участки хряща.

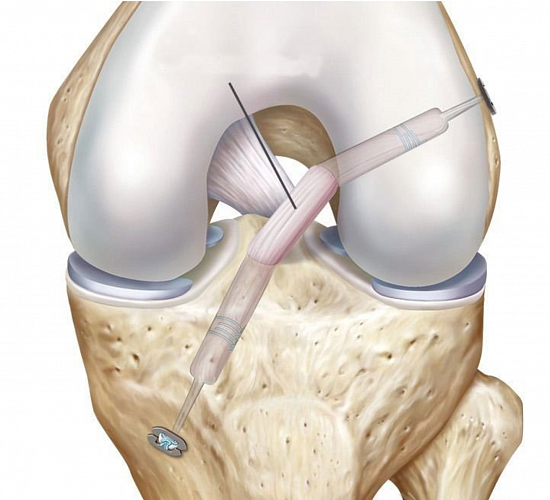

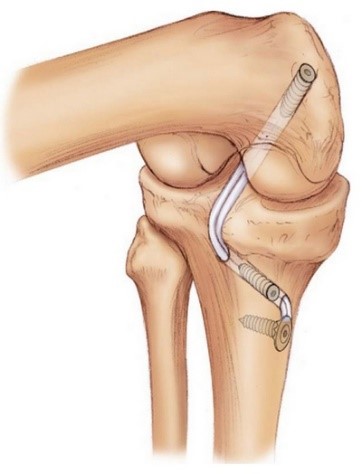

На втором этапе из сустава удаляется культя поврежденной крестообразной связки и ее разорванные волокна. Формируются сквозные костные каналы для проведения через них сухожилий, максимально точно повторяющих анатомию утраченной связки. В качестве пластического материала чаще используются забранные из подколенной области сухожилия полусухожильной и нежной мышц.

Послеоперационный период, независимо от выбора фиксирующих трансплантат фиксаторов (титановые, пластиковые, биорезорбируемые), требует разгрузки сустава для создания условий биологической фиксации и перестройки трансплантата. Эти процессы по данным МРТ исследований занимают от 6 до 12 месяцев.

Основные этапы реабилитации после артроскопической пластики:

- Иммобилизация ортопедическим тутором и ходьба на костылях первые 2- 3 недели.

- Ношение шарнирного ортеза в течение 6 недель.

- Лечебная физкультура под контролем врача-реабилитолога после устранения иммобилизации, курс физиотерапевтического лечения.

- Через 3 месяца с момента операции разрешается бассейн, велотренажер, укрепление мышц.

- Частичное возвращение к спортивным нагрузкам – через 6 месяцев, полное — через 8-12 месяцев.