Периодонтит: причины, симптомы и лечение в статье стоматолога-имплантолога Козлов В. И.

Периодонтит - симптомы и лечение

Что такое периодонтит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Козлова Владимира Игоревича, стоматолога-хирурга со стажем в 18 лет.

Над статьей доктора Козлова Владимира Игоревича работали литературный редактор Маргарита Тихонова , научный редактор Сергей Федосов

Определение болезни. Причины заболевания

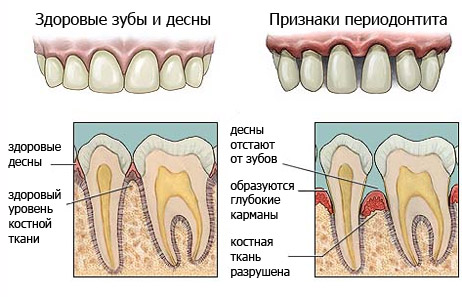

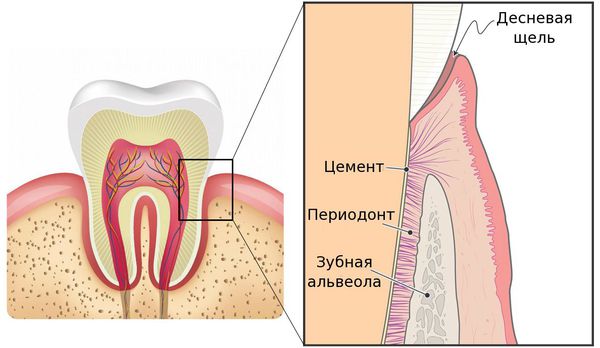

Периодонтит — это заболевание, вызванное бактериями, травмой или лекарственными препаратами, в результате которого происходит воспаление комплекса соединительной ткани (периодонта), расположенной между цементом зуба и зубной альвеолой. [9] [20]

В общей структуре стоматологических заболеваний периодонтит встречается во всех возрастных группах пациентов и составляет 25–30% от общего числа обращений в стоматологические учреждения. [3]

В зависимости от причин возникновения выделяют три типа периодонтита:

- Травматический периодонтит — может развиться как при однократном сильном механическом воздействии (ушиб, удар, попадание косточки), так и при неоднократных небольших механических повреждениях (например, при постоянном откусывании нитей швеёй).

- Медикаментозный периодонтит — возникает в результате выхода сильнодействующих препаратов из корневого канала в ткани периодонта (например, когда в зубе было оставлено лекарство, а следующий приём состоялся позже, чем это было показано по инструкции безопасного периода нахождения препарата в канале). [11]

Пути инфицирования тканей периодонта:

- внутризубной — выход токсинов и бактерий через систему корневого канала после инфицирования пульпы и её некротизации в ткани периодонта,

- внезубной — переход воспаления из окружающих тканей (остеомиелит, остит, гайморит, пародонтит и т. д.).

Крайне редко возможно инфицирование тканей периодонта гематогенным (через кровь) и лимфогенными путями.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением - это опасно для вашего здоровья!

Симптомы периодонтита

Проявления заболевания напрямую зависят от его формы.

Хронические формы периодонтита в большинстве случаев протекают бессимптомно и выявляются во время рентгенологического исследования либо при обострении.

Признаки острого периодонтита и обострения его хронической формы:

- боль в зубе (причём чаще всего можно точно указать, какой именно зуб болит) — в начале заболевания боль слабо выраженная, ноющая, но позднее она становится более интенсивной, рвущей и пульсирующей,

- боль при жевании и прикосновении к зубу,

- чувство "выросшего зуба" — ощущение, что зуб стал длиннее других и первым смыкается с зубами-антагонистами,

- наличие большой кариозной полости в больном зубе или его предшествующее лечение по поводу глубокого кариеса или пульпита,

- иногда возникает отёк мягких тканей в области поражённого зуба — связано с выходом воспалительного экссудата (жидкости) из очага, находящегося в периодонте, в поднадкостничное пространство или мягкие ткани,

- открытие свищевого хода, чаще всего располагающегося на десне в проекции корня поражённого зуба (может возникнуть при обострении хронического периодонтита),

- отсутствие реакции больного зуба на холодное, горячее, сладкое или кислое,

- возможная подвижность зуба, связанная с инфильтрацией периодонта.

Патогенез периодонтита

Острый верхушечный периодонтит

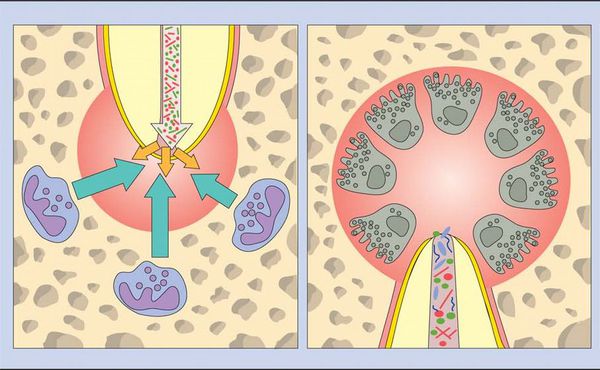

После повреждения периодонта по одной из указанных выше причин возникает кратковременный интенсивный тканевый ответ. Этот процесс сопровождается клиническими симптомами острого периодонтита. [7]

Ответ ткани, как правило, ограничен периодонтальной связкой. Он приводит к типичным нервно-сосудистым реакциям воспаления, которые проявляются гиперемией (переполнением кровью), застоем сосудов, отёком периодонтальной связки и экстравазацией (вытеканием в ткани) нейтрофилов. Поскольку целостность кости, цемента и дентина ещё не нарушена, периапикальные изменения на этом этапе не обнаруживаются при рентгенологическом исследовании.

Если воспаление было вызвано неинфекционными раздражителями, то поражение может исчезнуть, а структура апикального периодонта восстанавливается. [13] [14]

Когда происходит инфицирование, нейтрофилы не только борются с микроорганизмами, но также выделяют лейкотриены и простагландины. Первые привлекают больше нейтрофилов и макрофагов в область поражения, а вторые активируют остеокласты — клетки, участвующие в разрушении костной ткани. Так, через несколько дней кость, окружающая периодонт, может резорбироваться (раствориться), тогда в области верхушки корня рентгенологически обнаруживается расширение периодонтальной щели. [15]

Нейтрофилы погибают в месте воспаления и высвобождают из своих гранул ферменты, которые вызывают разрушение внеклеточных матриксов и клеток. Такое "расщепление" тканей предотвращает распространение инфекции в другие части тела и обеспечивает пространство для проникновения защитных клеток.

Во время острой фазы макрофаги также появляются в периодонте. Они продуцируют провоспалительные и хемотаксические (аллергические) цитокины. Эти молекулы усиливают местный сосудистый ответ, разрушение кости и деградацию внеклеточных матриц, а также могут заставить гепатоциты повысить выработку белков острой фазы.

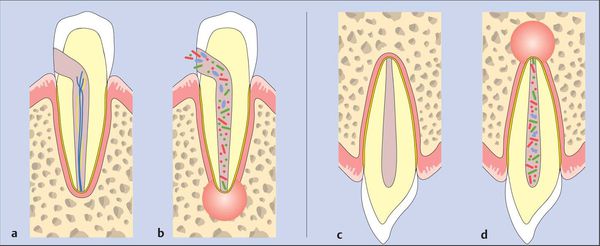

Острый первичный периодонтит имеет несколько возможных исходов:

- самопроизвольное заживление,

- дальнейшее усиление и распространение в кости (альвеолярный абсцесс),

- выход наружу (образование свищей или синусового тракта),

- хронизация процесса. [19]

Хронический периодонтит

Длительное присутствие микробных раздражителей приводит к сдвигу в сторону макрофагов, лимфоцитов (Т-клеток) и плазматических клеток, которые инкапсулировуются в коллагеновой соединительной ткани.

Провоспалительные цитокины (клетки иммунной системы) являются мощными стимуляторами лимфоцитов. Активированные Т-клетки продуцируют множество цитокинов, которые снижают выработку провоспалительных цитокинов, что приводит к подавлению процесса разрушения кости. Напротив, полученные из Т-клеток цитокины могут одновременно усиливать выработку факторов роста соединительной ткани, что оказывает стимулирующее и пролиферативное воздействие на фибробласты и микроциркуляторное русло.

Возможность подавления деструктивного процесса объясняет отсутствие или замедленную резорбцию кости и восстановление коллагеновой соединительной ткани во время хронической фазы заболевания. Следовательно, хронические поражения могут оставаться бессимптомными в течение длительного времени без существенных изменений на рентгенограмме. [21]

Равновесие, существующее в периодонте, может быть нарушено одним или несколькими факторами, например, микроорганизмами, «размещёнными» внутри корневого канала. Они продвигаются в периодонт, и поражение самопроизвольно становится острым с повторным появлением симптомов.

В результате во время этих острых эпизодов микроорганизмы могут быть обнаружены в костной ткани, окружающей периодонт, с быстрым увеличением рентгенологических проявлений. Эта рентгенографическая картина обусловлена разрушением апикальной кости, которое происходит быстро во время острых фаз и относительно неактивно на протяжении хронического периода. Следовательно, прогрессирование заболевания не является непрерывным, а происходит прерывистыми скачками после периодов "стабильности".

Цитологические исследования показывают, что около 45% всех хронических периодонтитов эпителизированы. Когда эпителиальные клетки начинают разрастаться, они могут делать это во всех направлениях случайным образом, образуя неправильную эпителиальную массу, в которую попадают сосудистая и инфильтрированная соединительная ткань. При некоторых поражениях эпителий может врастать во вход корневого канала, образуя пломбоподобное уплотнение на апикальном отверстии.

Классификация и стадии развития периодонтита

Классификация периодонтитов главным образом отображает причину воспаления, и что именно происходит в тканях пародонта. Самой распространённой классификацией, используемой на практике, является классификация И.Г. Лукомского: [17]

- Острый верхушечный (апикальный) периодонтит:

- серозный,

- гнойный.

- Хронический верхушечный (апикальный) периодонтит:

- фиброзный,

- гранулирующий,

- гранулематозный.

- Обострение хронического периодонтита.

Также при постановке диагноза используется классификация по МКБ-10:

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения:

- острый апикальный периодонтит БДУ.

K04.5 Хронический апикальный периодонтит:

- апикальная или периапикальная гранулема,

- апикальный периодонтит БДУ.

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью:

- зубной (дентальный) абсцесс с полостью,

- дентоальвеолярный абсцесс с полостью.

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости:

- зубной (дентальный) абсцесс БДУ,

- дентоальвеолярный абсцесс БДУ,

- периaпикальный абсцесс БДУ.

K04.8 Корневая киста:

- апикальная (периодонтальная) киста,

- периaпикaльная киста,

- остаточная корневая киста.

Осложнения периодонтита

Осложнения периодонтита зависят от причинного зуба, локализации воспалительного очага, формы и стадии заболевания. Условно можно разделить все осложнения на несколько групп. [8]

Осложнения, вызванные распространением инфекции из периодонтального очага:

- Одонтогенный периостит — распространение воспалительного процесса на надкостницу альвеолярного отростка и тела челюсти из периодонтального (одонтогенного) очага.

- Одонтогенный абсцесс — формирование ограниченного полостного гнойного очага, возникающего в результате гнойного расплавления подслизистой, подкожной, межмышечной, межфасциальной клетчатки, лимфоузлов, мышечной ткани или кости. Формирование абсцессов преимущественно происходит в околочелюстных мягких тканях.

- Одонтогенная флегмона — формирование разлитого гнойного воспаления клетчатки, расположенной под кожей, слизистой оболочкой, между мышцами и фасциями.

- Одонтогенный гайморит — формирование воспаления в гайморовой пазухе, вызванное распространением инфекции из периодонтального (одонтогенного) очага.

- Одонтогенный лимфаденит — формирование воспаления в регионарных лимфатических узлах, вызванного распространением инфекции из периодонтального (одонтогенного) очага.

- Одонтогенный остеомиелит — гнойное воспаление челюстной кости (одновременно всех её структурных компонентов) с развитием участков остеонекроза.

Осложнение, вызванное деструктивными изменениями в перерадикулярной кости:

- Вторичная адентия — потеря одного или нескольких зубов, причиной которой служит разрушение костной ткани, окружающей корень зуба, препятствующее дальнейшему функционированию такого зуба.

Осложнение, вызванное формированием свищевого хода:

- Кожные свищи — образование свищевого хода, открывающегося на поверхность кожи.

Диагностика периодонтита

Диагностика периодонтита проводится на основании жалоб пациента, анамнеза заболевания, оценки общесоматического статуса, осмотра головы и шеи, полости рта, зуба, его перкуссии, зондирования и термопробы, электроодонтодиагностики (ЭОМ) и рентгенологического исследования. [10]

ЭОМ — это метод стоматологического исследования, основанный на определении порогового возбуждения болевых и тактильных рецепторов пульпы зуба при прохождении через неё электрического тока.

Диагностические признаки острого периодонтита:

- Анамнез заболевания: боли в зубе, возникавшие ранее, предшествующее лечение или травма зуба, наличие заболеваний пародонта.

- Общее состояние: редко встречаются признаки общей интоксикации организма (повышение температуры тела, слабость, потеря аппетита и т. д.).

- Осмотр головы и шеи: отсутствие асимметрии лица и шеи, цвет кожи не изменён, возможно увеличение местных лимфоузлов.

- Осмотр полости рта: патологических изменений нет, возможно наличие глубокого пародонтального кармана.

- Осмотр зуба: в зубе определяют наличие глубокой кариозной полости, обширной пломбы или ортопедической конструкции, однако бывают ситуации, когда зуб может быть и без всего перечисленного. Иногда возможно изменение цвета зуба в сторону серого оттенка. Возможна подвижность зуба.

- Зондирование и термопроба: манипуляции безболезненные, иногда при зондировании кариозной полости определяется безболезненная точка сообщения с полостью зуба.

- Перкуссия (постукивание по зубу в различных направлениях): возникают резко болезненные ощущения.

- Электроодонтодиагностика: 45-80 мкА.

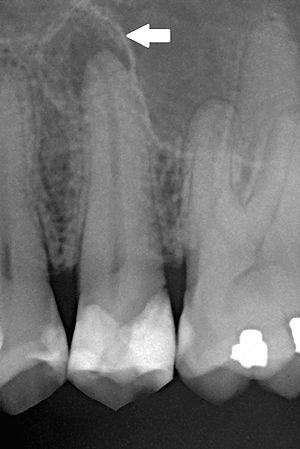

- Рентгенография: визуализируется глубокая кариозная полость, соединяющаяся с полостью зуба или обширная пломба, ортопедическая конструкция, признаки ранее проведённого эндодонтического лечения или наличие пародонтального кармана. Изменения в периодонтальной щели или перерадикулярной кости не выявляются.

Диагностические признаки хронического периодонтита:

- Жалобы: отсутствуют, возможно наличие свищевого хода на коже или слизистой в полости рта (характерно только для гранулирующего периодонтита).

- Анамнез заболевания: боли в зубе, возникавшие ранее, предшествующее лечение или травма зуба, наличие заболеваний пародонта.

- Общее состояние: не страдает.

- Осмотр головы и шеи: асимметрии лица и шеи нет, цвет кожи не изменён, возможно наличие кожных свищевых ходов.

- Осмотр полости рта: патологических изменений нет, возможно наличие глубокого пародонтального кармана или свищевого хода на слизистой оболочки полости рта.

- Осмотр зуба: в зубе определяется наличие глубокой кариозной полости, обширной пломбы или ортопедической конструкции, однако бывают ситуации, когда всего этого может и не быть. Иногда возможно изменение цвета зуба в сторону серого оттенка. Зуб может быть подвижным.

- Зондирование и термопроба: безболезненные, иногда при зондировании кариозной полости определяется безболезненная точка сообщения с полостью зуба.

- Перкуссия: безболезненная.

- Электроодонтодиагностика: 45-80 мкА.

- Рентгенография: Глубокая кариозная полость, соединяющаяся с полостью зуба, обширная пломба, ортопедическая конструкция, признаки ранее проведённого эндодонтического лечения, или наличие пародонтального кармана. В зависимости от формы хронического периодонтита будет различная рентгенологическая картина:

- фиброзный периодонтит — расширение периодонтальной щели,

- гранулематозный периодонтит — деструкция костной ткани в области верхушки корня с чёткими контурами.

- гранулирующий периодонтит — деструкция костной ткани в области верхушки корня с нечёткими контурами.

Диагностические признаки обострения хронического периодонтита

Чаще всего клиническая картина соответствует острому периодонтиту, за исключением того, что всегда рентгенологически выявляются изменения в тканях периодонта, характерные для той или иной формы периодонтита. [12]

Лечение периодонтита

Лечение периодонтита направлено на устранение причин, механизмов и проявлений заболевания. Методы лечения бывают терапевтическими, хирургическими и комбинированными.

Терапевтическое лечение

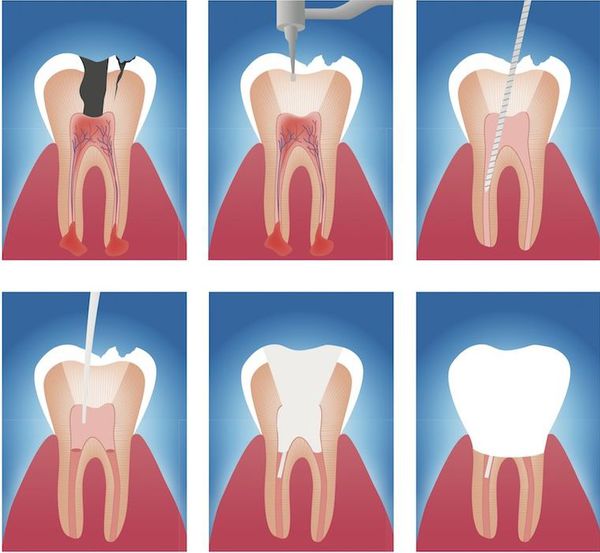

Данный метод лечения нацелен на устранение патогенной микрофлоры, находящейся в эндодонте — комплексе поражённых тканей, включающем пульпу и дентин, которые связаны между собой морфологически и функционально. Поэтому иначе такое лечение называют эндодонтическим. [16]

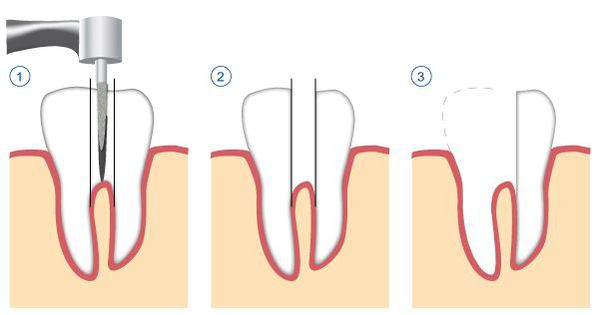

Этапы эндодонтического лечения:

- адекватное обезболивание,

- изоляция зуба или нескольких зубов, в которых будут проводится манипуляции, от полости рта,

- создание эндодонтического доступа (иссечение твёрдых тканей зуба или пломбировочного материала, закрывающих доступ в систему корневого канала,

- прохождение и определение длинны корневого канала (это длинна от устья до верхушки корня),

- создание корневого канала определённого диаметра и формы,

- введение в корневой канал лекарственных препаратов,

- пломбирование корневого канала,

- восстановление анатомии и функции зуба с помощью пломбировочного материала или ортопедической конструкции.

Хирургическое лечение

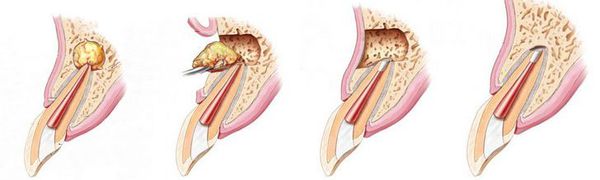

К оперативному лечению прибегают только в случаях неэффективности или невозможности терапевтического лечения.

К хирургическим методам лечения относятся:

- удаление части корня зуба (резекция) — позволяет сохранить зуб, даже если у верхушки корня присуствовала киста,

- удаление корня целиком,

- удаление зуба целиком, с последующим замещением утраченного зуба.

Прогноз. Профилактика

Течение и прогноз периодонтита, безусловно, зависят от своевременности обращения к стоматологу и качества проведенного им лечения. При эффективном лечении каналов происходит восстановление участка разрушенной кости, и зуб сохраняет свои функциональные свойства. При несвоевременном обращении пациента или безуспешном лечении высока вероятность потери зуба, а осложнения хронического периодонтита могут представлять серьёзную угрозу здоровью и жизни.

Для профилактики периодонтита необходимо тщательно ухаживать за полостью рта, регулярно проводить осмотры у врача-стоматолога и своевременно лечить одонтогенные очаги инфекции, такие как кариес и пульпит. [2] [5] [6]

Список литературы

- Авдонина Л.И., Дорожкова И.Р., Гедымин Л.E. Микобактерии в развитии околозубных очагов инфекции // Стоматология. — 1992. — № 2. — С. 23-27.

- Астапенко Я.П. Сравнительная оценка результатов лечения хронического периодонтита // Здравоохранение Белоруссии. — 1974. — № 7. — С. 41-44.

- Бажанов Н.Н., Биберман Я.М., Ефанов О.И. и др. Воспалительные заболевания челюстно- лицевой области и шеи. — М.: Медицина, 1985. —352 с.

- Балин В.Н., Иорданишвили А.К., Ковалевский A.M. Практическая периодонтология. — СПб: Питер Пресс, 1995. — 272 с.

- Барер Г.М., Овчинникова И.А., Завьялова В.А, Маслий В.Г. Обеспечение успеха повторного эндодонтического вмешательства // Клиническая стоматология. — М., 2003. — С. 38- 40.

- Батюков Н.М. Реабилитация больных с верхушечным периодонтитом // Уральская ГМА. — 1997. — 187 с.

- Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия. — М.: АО "Стоматология", 1999. — 176 с.

- Боровский Е.В. Лечение осложнений кариеса зубов: проблемы и их решение // Стоматология. — 1999. — № 1. — Т. 78. — С. 24.

- Боровский Е.В., Грошиков М.Н., Патрикеев В.К. Терапевтическая стоматология. — М., 1982. — 560 с.

- Боровский Е.В., Жохова Н.С. Эндодонтическое лечение (пособие для врачей). — М.: АО "Стоматология", 1997. — 63 с.

- Боровский Е.В., Иванов В.С, Максимова Ю.М, Максимовская Л.H. Терапевтическая стоматология. — М.: Медицина, 1998. — 736 с.

- Виниченко Ю.А., Рабухина Н.А. Стоматология. — 1987. — № 4. — С. 19-21.

- Воложин А.И. Особенности патогенеза хронического периодонтита // Актуальные проблемы эндодонтии. Труды ЦНИИС. — 1990. — С. 11-13.

- Воложин А.И., Порядин Г.В. Патологическая физиология. — М.: "МедПресс", 1998. — 480 с.

- Грошиков М.И., Погодина Р.Н. Морфологические аспекты острого и хронического периодонтита // 7- ой Всесоюзный съезд стоматологов. —Ташкент, 1981. — 280 с.

- Иванов B.C., Овруцкий Г.Д., Гемонов В.В. Практическая эндодонтия. — М., 1984. — С. 224.

- Кодукова А., Величкова П., Дачаев Б. Периодонтиты. — М., 1989. — 256 с.

- Кузнецов Е.А., Царев В.Н. и др. Микробная флора полости рта и ее роль в развитии патологических процессов. — М., 1996. — 74 с.

- Лебедев К.А., Понякина И.Д. Физиологические механизмы воспаления и атопическая аллергия // Физиология человека. — 2000. — Т. 26. — № 6. — С. 82-86.

- Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н., Орехова Л.Ю. Терапевтическая стоматология. — М.: Медицина, 2002. — 640 с.

- Овруцкий Г.Д. Хронический одонтогенный очаг. М.: Медицина, 1993. — 144 с.