Первичный гиперпаратиреоз: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения | Дедов | Проблемы Эндокринологии

Первичный гиперпаратиреоз: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения

В настоящее время первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) является третьим по распространенности после сахарного диабета и патологии щитовидной железы эндокринным заболеванием и одной из наиболее частых причин остеопороза и переломов среди вторичных остеопатий. ПГПТ относится к социально значимым проблемам в связи с вовлечением в патологический процесс большинства органов и систем. В последние годы существенно изменилось представление об эпидемиологии, клинике и тактике ведения пациентов с ПГПТ в результате значительного увеличения заболеваемости за счет выявления мягкой формы. Современная тактика ведения пациентов с ПГПТ определяется степенью тяжести клинических проявлений. Учитывая актуальность проблемы, создана Рабочая группа для разработки Федеральных рекомендаций, основанных на принципах доказательной медицины. Опыт международных и отечественных экспертов стал основой для создания Федеральных клинических рекомендаций по первичному гиперпаратиреозу, в которых собрана имеющаяся информация по данной проблеме.

Ключевые слова

Для цитирования:

Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Мокрышева Н.Г., Рожинская Л.Я., Кузнецов Н.С., Пигарова Е.А., Еремкина А.К., Егшатян Л.В., Мамедова Е.О., Крупинова Ю.А. Первичный гиперпаратиреоз: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения. Проблемы Эндокринологии. 2016,62(6):40-77. https://doi.org/10.14341/probl201662640-77

For citation:

Dedov I.I., Melnichenko G.A., Mokrysheva N.G., Rozhinskaya L.Y., Kusnezov N.S., Pigarova E.A., Eremkina A.K., Egshatyan L.V., Mamedova E.O., Krupinova J.A. Primary hyperparathyroidism: the clinical picture, diagnostics, differential diagnostics, and methods of treatment. Problems of Endocrinology. 2016,62(6):40-77. https://doi.org/10.14341/probl201662640-77

I. Введение

Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи пациентам с первичным гиперпаратиреозом (ПГПТ) составлены в соответствии с требованиями к разработке клинических рекомендаций медицинскими профессиональными некоммерческими организациями в соответствии с частью 2 ст. 76 Федерального закона от №323-ФЗ 21.11.11 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в соответствии с методическими рекомендациями, опубликованными в результате совещания с главными внештатными специалистами МЗ под председательством Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманяна, состоявшегося 16.03.2016 в Минздраве России.

Клинические рекомендации основаны на доказательном клиническом опыте, описывающем действия врача, по диагностике, дифференциальной диагностике, лечению, реабилитации пациентов с ПГПТ.

Клинические рекомендации предназначены для эндокринологов, а также могут быть полезны ревматологам, ортопедам, травматологам, терапевтам и врачам общей практики, нефрологам, урологам, гастроэнтерологам и врачам других специальностей, к которым обращаются пациенты с разнообразными симптомами ПГПТ, характерными и для других заболеваний костной системы, почек, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Медицинским работникам следует придерживаться данных рекомендаций в процессе принятия клинических решений. В то же время рекомендации не заменяют личную ответственность медицинских работников при принятии клинических решений с учетом индивидуальных особенностей пациентов и их пожеланий.

Методология формирования клинических рекомендаций

Основой для настоящих клинических рекомендаций послужили имеющиеся консенсусы и рекомендации: материалы консенсусной группы по первичному гиперпаратиреозу — «Руководство по диагностике и лечению асимптомной формы первичного гиперпаратиреоза» — 2009 и 2014 гг. [1, 2], медицинское руководство для клинической практики по метаболическим заболеваниям скелета и нарушениям минерального обмена Американского общества по изучению костных и минеральных нарушений (American Society for Bone and Mineral Research) — 2013 г.[3], Руководство по болезням околощитовидных желез [4] «Алгоритмы обследования и лечения пациентов в эндокринологии, часть II. Гиперпаратиреоз» — 2009 г., Россия [5], а также результаты научных работ по данному вопросу в Российской Федерации.

Описание метода валидизации рекомендаций

Настоящие рекомендации в предварительной версии были рецензированы независимыми экспертами. Экспертов просили прокомментировать, в том числе, доходчивость и точность интерпретации доказательной базы, лежащей в основе рекомендаций.

Комментарии, полученные от экспертов, тщательно систематизировались и обсуждались председателем и членами рабочей группы. Каждый пункт обсуждался и вносимые в результате этого изменения регистрировались в рекомендациях.

Проект клинических рекомендаций был размещен на сайте ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ и на сайте РАЭ 11.05.2016 и представлен на обсуждение широкому кругу специалистов 19.05.2016 в рамках Конгресса «Инновационные технологии в эндокринологии: диагностика и лечение остеопороза и других метаболических заболеваний скелета» на базе ФГБУ ЭНЦ МЗ России, улица Дмитрия Ульянова, 11, Москва, 19—20 мая 2016 г.

Таким образом, проект клинических рекомендаций обсуждался среди специалистов профессорско-преподавательского состава, организаторов здравоохранения в области эндокринологии и практических врачей, занимающихся проблемами гиперпаратиреоза.

Методы, использованные для сбора/селекции доказательств: поиск в электронной базе данных по ключевым словам. Оценка качества и релевантности найденных источников (Аgree).

Описание методов, использованных для сбора/селекции доказательств: доказательной базой для рекомендаций являлись публикации, вошедшие в Кохрановскую библиотеку, базы данных EMBASE и MEDLINE, e-library. Глубина поиска составляла 10 лет ввиду наличия двух редакций пересмотра консесуса 2002 г. международных клинических рекомендаций по диагностике, ведению и лечению мягких форм ПГПТ (2008 и 2014 гг.), публикации практических руководств по ПГПТ в 2012 и 2013 гг. При включении в клинические рекомендации конкретных медицинских методик профилактики, диагностики, лечения и реабилитации указывался уровень убедительности доказательств, целесообразности их применения с учетом унифицированной шкалы оценки качества доказательств и силы рекомендаций применения медицинских технологий GRADE (используется по рекомендации МЗ России при сотрудничестве с Американским колледжем врачей — American College of Physicians: уровень доказательств (A—D), сила рекомендаций (табл. 1) [1, 2].

Описание методов, использованных для сбора/селекции доказательств: доказательной базой для рекомендаций являются публикации, вошедшие в Кохрановскую библиотеку, базы данных EMBASE и MEDLINE, e-library. Глубина поиска составляла до 10 лет.

Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств:

- консенсус экспертов,

- оценка значимости в соответствии с уровнями доказательности и классами рекомендаций (прилагаются).

Методы, использованные для анализа доказательств:

- обзоры опубликованных метаанализов,

- систематические обзоры с таблицами доказательств.

Описание методов, использованных для анализа доказательств. При отборе публикаций как потенциальных источников доказательств, использованная в каждом исследовании методология изучается для того, чтобы убедиться в ее валидности. Результат изучения влияет на уровень доказательств, присваиваемый публикации, что в свою очередь влияет на силу вытекающих из нее рекомендаций.

Методологическое изучение базируется на нескольких ключевых вопросах, которые сфокусированы на особенностях дизайна исследования, оказывающих существенное влияние на доказательность и приемлемость результатов и выводов. Эти ключевые вопросы могут варьироваться в зависимости от типов исследований и применяемых вопросников (материалов), используемых для стандартизации процесса оценки публикаций.

Особое внимание уделялось анализу материалов, оригинальных статей, метаанализов, обзоров, изданных позднее 2006 г.

На процессе оценки несомненно может сказываться и субъективный фактор. Для минимизации потенциальных ошибок каждое исследование оценивалось независимо, т.е. по меньшей мере двумя независимыми членами рабочей группы. Какие-либо различия в оценке обсуждались всей группой в полном составе. При невозможности достижения консенсуса привлекался независимый эксперт.

Таблицы доказательств: таблицы доказательств заполнялись членами рабочей группы.

Методы, использованные для формулирования рекомендаций: консенсус экспертов.

Индикаторы доброкачественной практики (Good Practice Points — GPPs): рекомендуемая доброкачественная практика базируется на клиническом опыте членов рабочей группы по разработке рекомендаций.

Экономический анализ: анализ стоимости не проводился, и публикации по фармакоэкономике не анализировались.

Конфликт интересов: у авторов и экспертов не было конфликта интересов при создании клинических рекомендаций.

II. Краткое изложение рекомендаций

1. Лабораторная диагностика

1.1. Определение уровней общего кальция и/или ионизированного кальция сыворотки крови рекомендуется пациентам, имеющим одно или несколько из следующих клинических состояний и/или признаков (уровень доказательности 2, класс рекомендаций В)

- хронические боли в костях верхних и нижних конечностей, усиливающиеся при надавливании,

- патологические (низкотравматичные) переломы, особенно ребер, костей таза, нижних конечностей,

- деформации скелета: «килевидная» грудная клетка, изменение архитектоники тазовой области с формированием «утиной» походки, разрастания костной ткани и т.п.,

- признаки гиперпаратиреоидной остеодистрофии при рентгенографии костей (костные кисты, подозрение на костные опухоли, эпулиды нижней или верхней челюсти, субпериостальная резорбция концевых фаланг),

- снижение МПК при проведении рентгеновской денситометрии до уровня остеопороза, в том числе с максимальной потерей кортикальной ткани в лучевой кости, бедренной кости в целом,

- кальцинаты мягких тканей,

- мышечная слабость, проксимальная миопатия,

- нефролитиаз, особенно рецидивирующий, нефрокальциноз,

- инсипидарный синдром (полиурия/полидипсия, не обусловленная сахарным или несахарным диабетом),

- рецидивирующая язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.

1.2. Для подтверждения истинной гиперкальциемии рекомендуется прямое определение ионизированного кальция или расчет альбуминскорректированного кальция (уровень доказательности 1, класс рекомендаций А).

1.3. Диагноз ПГПТ можно считать подтвержденным при наличии гиперкальциемии в сочетании со стойким повышением уровня ПТГ (исключив третичный гиперпаратиреоз, см. п.4 Дифференциальная диагностика). Уровень ПТГ на верхней границе референсного интервала, но не выходящий за его пределы, при наличии гиперкальциемии также соответствует диагнозу ПГПТ (уровень доказательности 2, класс рекомендаций В).

1.4. Для подтверждения ПГПТ и с целью дифференциальной диагностики с семейной гипокальциурической гиперкальциемией рекомендуется определение кальция и креатинина в суточной моче, при отсутствии хронической почечной недостаточности — СКФ более 60 мл/мин (уровень доказательности 2, класс рекомендаций В).

1.5. Пациентам с нормокальциемической и мягкой формами первичного гиперпаратиреоза предлагается определение уровня 25ОН-витамина D для уточнения этиологии и показаний к назначению нативных препаратов витамина D (уровень доказательности 3, класс рекомендаций С).

1.6. Для оценки функции почек и принятия решений о ведении и лечении ПГПТ обязательны исследование уровня креатинина крови и расчет СКФ (уровень доказательности 3, класс рекомендаций С).

1.7. При сочетании повышения уровня ПТГ и нормокальциемии с целью дифференциальной диагностики между первичной и вторичной формами гиперпаратиреоза показано проведение функциональных проб (уровень доказательности 3, класс рекомендаций С).

1.8. Диагноз нормокальциемического варианта ПГПТ может быть установлен при соответствии следующим критериям:

- постоянно нормальные показатели общего и ионизированного кальция за весь период наблюдения при повышенном уровне ПТГ,

- показано минимум двукратное определение общего и ионизированного кальция, ПТГ минимум 2 раза в интервале 3—6 мес (уровень доказательности 2, класс рекомендаций В).

1.9. Диагноз мягкой формы ПГПТ может быть установлен при соответствии следующим критериям:

- уровень общего кальция крови не более чем на 1 мг/дл (0,25 ммоль/л) выше верхней границы нормы, принятой в конкретной лаборатории,

- отсутствие висцеральных проявлений ПГПТ,

- снижение МПК не более чем на 2,5 стандартных отклонения от нормативных значений МПК молодых людей (по Т-критерию) в любой измеренной области скелета (поясничные позвонки, проксимальные отделы бедренной кости, средняя треть лучевой кости) или по Z-критерию у мужчин моложе 50 лет и у женщин до менопаузы,

- •отсутствие в анамнезе указаний на патологические переломы (уровень доказательности 1, класс рекомендаций В).

2. Инструментальная диагностика

2.1. Проведение ультразвукового исследования околощитовидных желез рекомендуется в качестве первого этапа визуализации при ПГПТ (уровень доказательности 3, класс рекомендаций С).

2.2. В случае отсутствия четкой визуализации образования ОЩЖ, малых размерах образования (менее 1,0 см), показано проведение дополнительных визуализирующих методов исследования: сцинтиграфии, компьютерной томографии шеи и средостения с контрастным усилением (уровень доказательности 3, класс рекомендаций С).

2.3. Не рекомендуется широкое использование МРТ с контрастным усилением для установления локализации патологически измененных ОЩЖ (уровень доказательности 4, класс рекомендаций D).

2.4. Применение позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) рекомендуется в отдельных случаях у пациентов с персистенцией заболевания или с рецидивом ПГПТ при отсутствии визуализации ОЩЖ с помощью других методов (уровень доказательности 4, класс рекомендаций D).

2.5. Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) ОЩЖ с определением ПТГ в смыве с иглы является методом топической диагностики и рекомендуется только при установленном диагнозе ПГПТ. Показания к применению метода – дифференциальный диагноз между паратиреоидной тканью и иными образованиями (лимфатическими узлами, метастазами рака щитовидной железы), а так же для подтверждения или исключения интратиреоидных паратиром (уровень доказательности 4, класс рекомендаций С).

2.6. Артериография и селективный венозный забор крови с исследованием уровня ПТГ не рекомендуется к использованию в рутинной практике (уровень доказательности 4, класс рекомендаций С).

3. Дополнительные исследования

3.1. Для определения спектра и тяжести костных нарушений при ПГПТ рекомендуется проведение комплексного обследования, включающего количественную оценку минеральной плотности кости с помощью рентгеновской денситометрии, рентгенологическую оценку целостности скелета при подозрении на переломы (уровень доказательности 1, класс рекомендаций А).

3.2. Для определения спектра и тяжести висцеральных нарушений при ПГПТ рекомендуется проведение комплексного обследования, включающего лабораторно-инструментальную оценку структуры и функции почек, органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (уровень доказательности 2, класс рекомендаций B).

4. Лечение

4.1. Хирургическое лечение

4.1.1. Абсолютными показаниями к хирургическому лечению ПГПТ являются (уровень доказательности 1, класс рекомендаций А):

- концентрация общего кальция в сыворотке крови на 0,25 ммоль/л (1 мг%), превышающая норму, установленную в данной лаборатории,

- снижение скорости клубочковой фильтрации до менее 60 мл/мин/1,73 м 2 ,

- висцеральные проявления ПГПТ,

- суточная экскреция кальция более 10 ммоль (400 мг) в сутки,

- снижение МПК в лучевой, бедренных костях или в позвонках до менее –2,5 SD по Т-критерию,

- низкотравматичные переломы в анамнезе и/или рентгенологически выявленные переломы тел позвонков (также по данным МСКТ или МРТ),

- возраст менее 50 лет.

4.1.2. Для оценки радикальности проведения хирургического лечения рекомендуется интраоперационное определение ПТГ сыворотки крови до и через 10—15 мин после удаления образования (уровень доказательности 2, класс рекомендации С).

4.1.3. В раннем послеоперационном периоде на 2—4-е сутки после паратиреоидэктомии рекомендуется мониторинг уровня общего и/или ионизированного кальция. При развитии гипокальциемии показано назначение активных форм/аналогов витамина D и препаратов кальция (уровень доказательности 2, класс рекомендации В).

4.1.4. Лечение препаратами активных форм витамина D/аналогами витамина D и кальция показано пациентам с наличием симптомов гипокальциемии и/или снижением уровня скорректированного кальция до менее 2,1 ммоль/л и ионизированного кальция до менее 1,0 ммоль/л (уровень доказательности 1, класс рекомендаций А).

4.1.5. Для коррекции проводимой терапии гипокальциемии рекомендуется регулярный контроль уровня кальция общего и/или ионизированного со следующей периодичностью: 1 раз в неделю — до 1 мес, далее 1 раз в 1 мес — до 3 мес, далее 1 раз в 3 мес — до 12 мес. Контроль фосфора, креатинина крови, кальция в суточной моче — 1 раз в 1 мес, далее 1 раз в 3 мес в течение года (уровень доказательности 3, класс рекомендаций D).

4.2. Консервативное ведение

4.2.1. При отсутствии показаний к оперативному лечению в случае выявления мягкой формы ПГПТ рекомендуется консервативное ведение пациентов c регулярным контролем следующих параметров (уровень доказательности 2, класс рекомендации В).

- Уровень кальция в крови — 2—4 раза в год.

- Уровень креатинина в крови, расчет СКФ — 1 раз в 6 мес.

- Уровень ПТГ — 1 раз в 6 мес.

- Суточная экскреция кальция с мочой — 1 раз в 6 мес.

- УЗИ почек 1 раз в год, при необходимости — КТ.

- Измерение МПК в указанных выше трех точках 1 раз в год. Боковые рентгенограммы позвоночника при подозрении на переломы тел позвонков (снижение в росте, появление болей в спине).

- ЭГДС — 1 раз в год.

4.2.2. Консервативное ведение пациентов с манифестной формой ПГПТ может проводиться в следующих случаях (уровень доказательности 3, класс рекомендации D):

- при отсутствии визуализации ОЩЖ и отказе пациента от поисковой операции,

- при рецидиве или нерадикально проведенном оперативном лечении и отказе пациента от повторной операции,

- при наличии противопоказаний к хирургическому лечению (тяжелые сопутствующие заболевания),

- при отказе пациента от хирургического лечения.

4.2.3. При необходимости консервативного ведения пациентов с манифестной формой ПГПТ с тяжелыми костными осложнениями для уменьшения выраженности гиперкальциемии и потери костной массы рекомендуется антирезорбтивная терапия и/или кальцимиметики (уровень доказательности 2, класс рекомендации В).

4.2.4. Проведение контрольной рентгенденситометрии для оценки прироста МПК рекомендуется через 12 мес после хирургического лечения и далее 1 раз в год в течение 3 лет. В случае отрицательной динамики МПК, сохранении низкой МПК (Т- или Z-критерий ниже 3,0) рекомендуется назначение антирезорбтивной терапии под контролем показателей фосфорно-кальциевого обмена. Чаще данная тактика требуется у мужчин старше 50 лет и женщин в менопаузе (уровень доказательности 3, класс рекомендаций С).

4.2.5. Лечение остаточных явлений таких осложнений ПГПТ, как нефролитиаз/нефрокальциноз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушения ритма и пр., после успешно проведенной паратиреоидэктомии должно проводиться под наблюдением соответствующих специалистов (уровень доказательности 4, класс рекомендаций С).

5. Наследственные формы ПГПТ

5.1. Наследственные формы ПГПТ следует заподозрить при наличии одного или нескольких нижеперечисленных признаков (уровень доказательности 2, класс рекомендаций В):

- наличие родственника первой линии родства с ПГПТ,

- возраст пациента менее 40 лет,

- множественное поражение ОЩЖ,

- рецидив ПГПТ после радикально выполненной паратиреоидэктомии,

- рак ОЩЖ,

- наличие данных о сопутствующих заболеваниях, характерных для конкретного наследственного синдрома.

5.2. Диагностический поиск синдрома множественных эндокринных неоплазий 1-го типа показан при наличии одного или нескольких нижеперечисленных признаков (уровень доказательности 2, класс рекомендаций В):

- рецидив ПГПТ после оперативного лечения с первоначальным достижением ремиссии, возраст моложе 40 лет, множественное поражение ОЩЖ,

- клинические проявления патологии гипофиза,

- плохо контролируемая гипертония, гипертонические и симпатоадреналовые кризы,

- гипогликемии, частые обострения язвенной болезни, диарея, кризы, подозрительные на карциноидный синдром.

5.3. Лабораторно-инструментальные методы обследования, необходимые для диагностики синдрома множественных эндокринных неоплазий 1, должны быть направлены на поиск аденом гипофиза и энтеропанкреатических опухолей (основные МЭН-1-ассоциированные опухоли), а также опухолей надпочечников (уровень доказательности 2, класс рекомендаций В).

5.4. Проведение хирургического лечения рекомендовано при наличии манифестных форм ПГПТ в рамках МЭН-1 (уровень доказательности 2, класс рекомендаций B).

5.5. Диагностический поиск синдрома множественных эндокринных неоплазий 2А типа (МЭН-2А) показан при наличии одного или нескольких нижеперечисленных признаков (уровень доказательности 2, класс рекомендаций В):

- наличие медуллярного рака щитовидной железы в анамнезе или на момент диагностики ПГПТ,

- наличие феохромоцитомы в анамнезе или на момент диагностики ПГПТ,

- данные о наличии медуллярного рака щитовидной железы и/или феохромоцитомы и/или синдрома МЭН-2А у родственников первой линии родства.

5.6. Хирургическое лечение ПГПТ в рамках МЭН-2А может включать удаление визуально увеличенной(-ых) ОЩЖ, субтотальную ПТЭ, тотальную ПТЭ с аутотрансплантацией (уровень доказательности 2, класс рекомендаций С).

5.7. Диагностический поиск синдрома гиперпаратиреоза с опухолью челюсти (HPT-JT) показан при наличии одного или нескольких нижеперечисленных признаков (уровень доказательности 2, класс рекомендаций В):

- рак ОЩЖ,

- наличие поликистоза почек, опухолей почек,

- наличие опухолей матки,

- наличие оссифицирующих фибром нижней/верхней челюсти,

- наличие родственника первой линии родства с синдромом HPT-JT.

5.8. Хирургическое лечение ПГПТ в рамках синдрома HPT-JT может включать как паратиреоидэктомию, так и субтотальную ПТЭ или тотальную ПТЭ с аутотрансплантацией (уровень доказательности 2, класс рекомендаций С).

5.9. Другие редкие наследственные синдромы, в рамках которых может возникать ПГПТ, могут быть заподозрены при наличии нижеперечисленных признаков, характерных для каждого синдрома (уровень доказательности 2, класс рекомендаций С).

6. Рак околощитовидных желез

6.1. Заподозрить злокачественное образование ОЩЖ у пациентов с ПГПТ следует при наличии одного или нескольких перечисленных ниже признаков (уровень доказательности 3, класс рекомендаций С):

- повышение ПТГ более чем в 3 раза,

- тяжелая гиперкальциемия (уровень альбумин-скорректированного кальция в сыворотке >3 ммоль/л),

- гиперкальциемические кризы,

- пальпируемое образование,

- размер образования более 3 см.

6.2. При подозрении на РОЩЖ, с целью топической диагностики образования, оценки инвазии опухоли в соседние структуры и исключения местных и/или отдаленных метастазов показано проведение УЗИ ОЩЖ и КТ области шеи и средостения, органов брюшной полости с контрастным усилением (уровень доказательности 3, класс рекомендаций С).

6.3. Проведение тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) с целью цитологического исследования при подозрении на РОЩЖ противопоказано ввиду риска распространения опухолевого процесса на соседние структуры во время проведения процедуры (уровень доказательности 2, класс рекомендаций B).

6.4. При РОЩЖ рекомендуется расширенный объем хирургического вмешательства — удаление опухоли «единым блоком» (уровень доказательности 2, класс рекомендаций B).

6.5. В случае отсутствия ремиссии ПГПТ после операции с целью диагностического поиска метастатического распространения рекомендовано расширенное обследование с использованием ОФЭКТ всего тела с технетрилом, сцинтиграфия скелета (остеосцинтиграфия) с меченным бисфосфонатом (уровень доказательности 3, класс рекомендаций С).

6.6. При невозможности проведения хирургического лечения РОЩЖ или при его неэффективности, а также невозможности оперативного удаления метастазов РОЩЖ проведение химиотерапии и лучевой терапии не рекомендуется в виду отсутствия доказательной базы (уровень доказательности 2, класс рекомендаций В).

6.7. При развитии тяжелой гиперкальциемии и невозможности выполнения радикального хирургического лечения рекомендуется консервативная терапия, направленная на снижение степени тяжести гиперкальциемии (уровень доказательности 2, класс рекомендаций С).

III. Клинические рекомендации

Определение и эпидемиология

Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) (код по МКБ-10 Е21.0) — эндокринное заболевание, характеризующееся избыточной секрецией паратиреоидного гормона (ПТГ) при верхненормальном или повышенном уровне кальция крови вследствие первичной патологии околощитовидных желез (ОЩЖ). ПГПТ проявляется многосимптомной клинической картиной, вовлекающей в патологический процесс различные органы и системы, что приводит к существенному снижению качества жизни, инвалидизации пациентов, повышенному риску преждевременной смерти.

Эпидемиологические исследования, проведенные в странах Западной Европы и Северной Америки, показали, что ПГПТ занимает третье место по распространенности среди эндокринных заболеваний после сахарного диабета и патологии щитовидной железы. Заболевание может развиваться в любом возрасте (распространенность в популяции 1%), но чаще болеют лица старше 55 лет (2%). Большинство составляют женщины в постменопаузе с развитием заболевания в течение первого десятилетия после наступления менопаузы. Соотношение мужчин и женщин — 1:3. Ежегодная заболеваемость варьирует от 0,4—18,8 случаев на 10 000 человек в зависимости от качества диспансерного обслуживания [6—12].

В Российской Федерации широкомасштабных эпидемиологических исследований не проводилось, но в пилотном проекте выявлена в целом низкая распространенность ПГПТ (по базе данных ФГБУ ЭНЦ МЗ России распространенность по Москве — 0,003%, заболеваемость — 6,8 человек на 1 млн человек), что не соответствует частоте гиперкальциемии (более 3%), обнаруженной при пилотном скрининге уровня кальция среди взрослого населения [13, 14]. По данным пилотного проекта [15], манифестные формы ПГПТ составляли 67%, а мягкие — 33%, в то время как в странах Европы, Северной Америки уже к 2004 г. частота манифестных форм не превышала 20%.

Этиология и патогенез

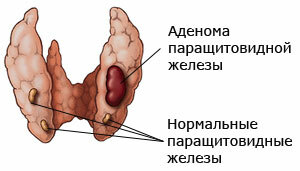

ПГПТ в 80-85% случаев обусловлен солитарной аденомой околощитовидной железы (ОЩЖ), в 10—15% случаев — множественными изменениями ОЩЖ (множественными аденомами и гиперплазией нескольких/всех ОЩЖ), в 1—5% – раком ОЩЖ. В 90—95% случаев ПГПТ является спорадическим, около 5% случаев ПГПТ составляют наследственные формы, проявляющиеся либо как изолированное заболевание, либо в сочетании с другими клиническими состояниями. Для ПГПТ в рамках наследственных заболеваний характерно множественное поражение ОЩЖ [4, 10—12] (см. раздел 8).

Классификация

В зависимости от степени выраженности клинических симптомов различают нормокальциемическую, мягкую и манифестную формы (рис. 1). Данная классификация впервые была опубликована в 2014 г. [5, 16].

Рис. 1. Классификация ПГПТ.

Нормокальциемическая форма ПГПТ (нПГПТ). Диагностическими критериями нормокальциемического варианта ПГПТ являются постоянно нормальные показатели общего и ионизированного кальция (с поправкой на альбумин) за весь период наблюдения при повышенном уровне ПТГ. Для подтверждения диагноза показано минимум двукратное определение общего и/или ионизированного кальция, ПТГ минимум 2 раза в интервале 3—6 мес.

Мягкая форма. Характеризуется отсутствием клинических проявлений, наличием только неспецифических жалоб. Выявляется при лабораторных исследованиях, когда случайно обнаруживают умеренное повышение концентрации кальция крови и ПТГ. Может проявляться умеренной выраженностью костных нарушений (остеопения, отсутствие низкотравматических переломов) на фоне умеренно повышенного содержания кальция и ПТГ.

Манифестная форма. Характеризуется яркой клинической картиной костных и/или висцеральных нарушений, риском развития гиперкальциемического криза. В зависимости от спектра поражения различных систем и органов выделяют: костную, висцеральную и смешанную формы:

- костная — остеопороз, гиперпаратиреоидная остеодистрофия, переломы,

- висцеральная — с преимущественным поражением почек, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы,

- смешанная — сочетание костной и висцеральных форм.

Гиперкальциемический криз — осложнение тяжелого ПГПТ, возникающее в результате резкого повышения содержания кальция крови (более 3,5 моль/л) [17]. Развитие криза может провоцироваться инфекционным заболеванием, возникновением переломов, длительной иммобилизацией, беременностью, приемом антацидных средств.

Группа диагнозов в соответствии с Международной клиссификацией болезней десятого пересмотра (МКБ-10)

- E21.0 Первичный гиперпаратиреоз

- E21.1 Вторичный гиперпаратиреоз, не классифицированный в других рубриках

- E21.2 Другие формы гиперпаратиреоза

- E21.3 Гиперпаратиреоз неуточненный

- E21.4 Другие уточненные нарушения паращитовидной железы

- E21.5 Болезнь паращитовидных желез неуточненная

- E83.5 Нарушения обмена кальция

- E83.5.0 Гиперкальциемия

- D44.8 Поражение более чем одной эндокринной железы (множественный эндокринный аденоматоз)

- D35.1 Доброкачественное образование паращитовидной [околощитовидной] железы

- C75.0 Злокачественное образование паращитовидной [околощитовидной] железы

Виды, формы, условия оказания медицинской помощи пациенту с ПГПТ

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь.

Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре, амбулаторно.

Форма оказания медицинской помощи: плановая.

Клиническая картина манифестной формы ПГПТ

В большинстве случаев манифестный ПГПТ сопровождается нарушениями опорно-двигательного аппарата (остеопороз, гиперпаратиреоидная остеодистрофия, деформация костей, переломы, нарушение походки), патологией почек (нефролитиаз, нефрокальциноз, снижение фильтрационной и концентрационной функции почек), желудочно-кишечного тракта (рецидивирующие дефекты слизистой двенадцатиперстной кишки и желудка, панкреатиты, кальцинаты поджелудочной железы — панкреокалькулез) и нейрокогнитивными расстройствами. Помимо этого, выявляются изменения состояния сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, гипертрофия миокарда левого желудочка и диастолическая дисфункция левого желудочка, нарушения ритма и проводимости) в прямой зависимости от уровня ПТГ, нарушений фосфорно-кальциевого обмена и состояния фильтрационной функции почек [18—21]. Тем не менее, согласно материалам консенсусной группы по первичному гиперпаратиреозу: «Руководство по диагностике и лечению асимптомной формы первичного гиперпаратиреоза» от 2014 г. утверждается, что пока нет убедительных данных считать нейрокогнитивные и сердечно-сосудистые расстройства характерными клиническими проявлениями ПГПТ, несмотря на то, что в ряде исследований было показано улучшения этих симптомов после хирургического лечения [2].

По данным литературы [22, 23], ПГПТ может являться дополнительным фактором риска ожирения, приводит к повышению риска инсулинорезистенстности, повышает риск СД 2-го типа, проатерогенных нарушений липидного спектра крови, вторичной гиперурикемии.

В России пока диагноз ПГПТ в 70—80% случаев ставится на этапе тяжелых системных нарушений, однако в последние 10 лет наблюдается тенденция к более ранней диагностике и улучшению диагностики мягкой (33%) формы заболевания. Доминирующей группой риска развития мягкой формы ПГПТ являются женщины в менопаузе. Результаты обследования 400 пациентов с ПГПТ в ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России в 2005—2011 гг. выявили следующие наиболее частые нарушения, характерные для манифестной формы ПГПТ (табл. 2) [13]. Наши результаты сопоставимы с данными Индийского исследования [24], где манифестный ПГПТ диагностируется с той же частотой. По результатам цитируемого исследования нарушения опорно-двигательного аппарата определялись в 50—80% с патологическими переломами — в 23% и «бурыми» кистами — в 58%, немые конкременты наблюдались в 42%, миопатия — в 50%.

Таблица 2. Основные клинические синдромы и симптомы ПГПТ в российской популяции