Первичный гиперпаратиреоз: клинические формы и их особенности. Результаты ретроспективного исследования | Яневская | Клиническая и экспериментальная тиреоидология

Первичный гиперпаратиреоз: клинические формы и их особенности. Результаты ретроспективного исследования

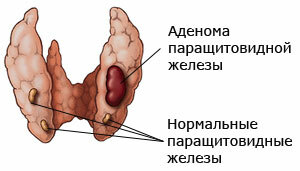

Обоснование. Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – заболевание, характеризующееся автономной избыточной секрецией паратиреоидного гормона (ПТГ) одной или несколькими околощитовидными железами. За последние 50 лет клиническое течение ПГПТ в развитых странах сместилось в сторону асимптомного течения заболевания.

Цель. Оценить формы ПГПТ, представленные в клинической практике в течение последних лет, и уточнить клинико-лабораторные особенности больных с манифестной и асимптомной формами заболевания.

Методы. В исследование были включены 449 больных ПГПТ из трех медицинских центров Санкт-Петербурга в период 2011–18 гг. Изучены данные анамнеза, лабораторных (ПТГ, 25(OH)D, кальций (Ca) общий, ионизированный Ca (iCa), фосфор, щелочная фосфатаза, суточная кальциурия) и инструментальных (УЗИ, СКТ/МРТ, сцинтиграфия органов шеи, DXA) методов исследований.

Результаты. Средний возраст больных составил 59 лет, 93,1% – женщины. Соотношение Ж:М составило 13,5:1. Триста десять (69,0%) больных имели манифестную форму ПГПТ, 139 человек – асимптомную. У 4,2% ПГПТ встречался в рамках синдрома множественной эндокринной неоплазии (МЭН). Половина мужчин с ПГПТ имели поражение почек, а 45% женщин – остеопороз. В 64,4% случаев у больных ПГПТ были выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы. Концентрация 25(ОН)D была определена лишь у 20% больных и была выше в группе больных с отсутствием клинических симптомов (32,2 и 18,6 нг/мл, р = 0,003). У 37 (8,2%) больных диагностирована нормокальциемическая форма ПГПТ, особенностью течения которой можно назвать не только нормальную концентрацию кальция и более низкую концентрацию ПТГ, но и меньший размер аденомы ( p = 0,01), а также гипокальциемический синдром в послеоперационном периоде.

Заключение. Результаты проведенного исследования подтвердили преобладание до настоящего времени манифестной формы ПГПТ в российской популяции, существование гендерных особенностей клинических проявлений заболевания, а также частую встречаемость патологии сердечно-сосудистой системы. Наличие ПГПТ, как одного из компонентов синдрома МЭН в 4,2% случаев, обусловливает необходимость выполнения молекулярно-генетического исследования. Наличие нормокальциемического варианта ПГПТ с гипокальциемий в послеоперационном периоде у каждого четвертого больного, редкое определение уровня 25(ОН)D в крови диктуют необходимость обязательной оценки уровня обеспеченности витамином D и восполнения его дефицита при подготовке к хирургическому лечению больных ПГПТ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Яневская Л.Г., Каронова Т.Л., Слепцов И.В., Борискова М.Е., Бахтиярова А.Р., Иванова Е.В., Погосян К.А., Фарафонова У.В., Андреева А.Т., Цой У.А., Гринёва Е.Н. Первичный гиперпаратиреоз: клинические формы и их особенности. Результаты ретроспективного исследования. Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2019,15(1):19-29. https://doi.org/10.14341/ket10213

For citation:

Yanevskaya L.G., Karonova T.L., Sleptsov I.V., Boriskova M.E., Bakhtiyarova A.R., Ivanova E.V., Pogosian K.A., Farafonova U.V., Andreeva A.T., Tsoi U.A., Grineva E.N. Primary hyperparathyroidism: clinical forms and their features. Retrospective study. Clinical and experimental thyroidology. 2019,15(1):19-29. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/ket10213

Обоснование

Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – заболевание, характеризующееся автономной избыточной секрецией паратиреоидного гормона (ПТГ) одной или несколькими околощитовидными железами (ОЩЖ) [1] при верхне-нормальном или повышенном уровне кальция [2].

По данным исследований, частота ПГПТ варьирует от 1 до 21 случая на 1000 человек [3], что соответствует в среднем 1% среди населения младше 55 лет и 2% среди населения старше 55 лет [4]. Необходимо отметить, что заболевание более характерно для женщин, и соотношение мужчин и женщин, по результатам обследования жителей стран Северной Америки и Западной Европы, составляет 1:3, однако в возрасте до 45 лет заболеваемость схожа у обоих полов [5, 6]. Что касается распространенности ПГПТ в России, то крупных эпидемиологических исследований до настоящего времени не проводилось. По данным пилотного проекта эпидемиологического исследования, проведенного ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, распространенность по Москве составила 6–8 человек на 1 млн населения [2].

В последние десятилетия, а именно начиная с 70-х гг. прошлого столетия, клиническая картина ПГПТ изменилась [1]. Вместо случаев с тяжелым поражением почек и костей, включая проявления в виде фиброзно-кистозного остеита, в настоящее время заболевание все чаще диагностируется только на основании измененных результатов биохимических и гормональных исследований [7]. В странах Европы и Северной Америки в подавляющей части случаев выявляется асимптомная форма течения заболевания [1, 3, 5–8]. В России преобладает манифестная форма ПГПТ, на долю которой приходится 67% случаев [9, 2]. Вместе с тем с 2000-х гг. появились данные о случаях ПГПТ без повышения уровня кальция в сыворотке крови, что позволило выделить таких больных в новую – нормокальциемическую форму ПГПТ [8].

Учитывая высокую медицинскую и экономическую значимость ПГПТ, сегодня представляется необходимым проведение отечественных исследований по изучению распространенности ПГПТ, создание регистра больных и актуализация методов ранней диагностики и лечения пациентов с ПГПТ.

Цель

Целью настоящего исследования было оценить формы ПГПТ, представленные в клинической практике в течение последних лет, и уточнить клинико-лабораторные особенности больных с манифестной и асимптомной формами заболевания.

Методы

Дизайн исследования

Проведен ретроспективный анализ историй болезни 449 пациентов с ПГПТ, находившихся на стационарном лечении в трех медицинских учреждениях Санкт-Петербурга – НМИЦ им. В.А. Алмазова, Клинике высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ и ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова в период с января 2011 г. по июнь 2018 г.

Критерии соответствия

Критериями включения являлся установленный диагноз первичного гиперпаратиреоза у пациентов в возрасте старше 18 лет. Критериями исключения являлся вторичный или третичный гиперпаратиреоз.

Условия проведения

Исследование проведено в многопрофильных медицинских учреждениях, в состав которых входят отделения эндокринологии, хирургии, функциональной диагностики и которые обладают возможностями проведения высокотехнологических методов обследования и лечения.

Продолжительность исследования

Отбор историй болезни проводился за период с января 2011 г. по июнь 2018 г., и анализ данных был проведен в течение 2018 г.

Основной исход исследования

По данным историй болезни проведен анализ антропометрических (вес, рост, индекс массы тела (ИМТ)) и лабораторных показателей (ПТГ, уровни общего и ионизированного кальция, 25-гидроксивитамина D (25(OH)D), фосфора, щелочной фосфатазы (ЩФ) и показатели суточной кальциурии). На основании полученных данных было рассчитано кальций-фосфорное произведение (Са×Р). Из методов инструментальной диагностики оценивались результаты УЗИ щитовидной и околощитовидных желез, данные СКТ/МРТ органов шеи с контрастированием, сцинтиграфии околощитовидных желез с технетрилом, УЗИ органов брюшной полости, а также показатели минеральной плотности кости (МПК) по данным рентгеновской денситометрии. Оценивался размер аденомы, ее локализация, васкуляризация.

Конечной точкой исследования являлась частота совпадения результатов лабораторно-инструментальных методов исследования и результатов гистологического исследования, подтверждающих диагноз.

Анализ в подгруппах

Все пациенты были разделены на две группы: пациенты с клиническими проявлениями ПГПТ – манифестная форма и пациенты без клинических проявлений – асимптомная форма. Пациенты с манифестной формой ПГПТ были разделены на подгруппы: пациенты с костной формой, пациенты с висцеральной формой с поражением почек, смешанная форма (костная + почечная), пациенты с другими проявлениями ПГПТ. В последнюю группу вошли пациенты, страдающие желчекаменной болезнью и эрозивными поражениями верхних отделов ЖКТ.

Методы регистрации исходов

Результаты проведенного анализа показали особенности клинического течения, диагностического подхода и хирургического лечения больных с первичным гиперпаратиреозом в российской популяции в период с 2011 по 2018 г.

Этическая экспертиза

Проведение исследования одобрено на заседании этического комитета федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова” Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.05.2018 № 89.

Статистический анализ

В статистический анализ были включены данные историй болезни 449 больных с подтвержденным диагнозом первичного гиперпаратиреоза, находившихся на стационарном лечении в трех медицинских учреждениях Санкт-Петербурга – НМИЦ им. В.А. Алмазова, Клинике высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ и ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова в период с января 2011 г. по июнь 2018 г.

Анализ данных проводился с использованием пакета статистических программ STATISTICA10 (StatSoft, Tulsa, OK, USA). В связи с распределением практически всех показателей, сильно отличным от нормального, были использованы непараметрические критерии, а характеристики выделяемых подгрупп по непрерывным показателям описывались с помощью медиан и квартилей. Для парных сравнений количественных показателей использовался критерий Манна–Уитни, при сравнении более двух групп использовался критерий Краскела–Уоллиса с post-hoc множественными сравнениями. Уровень значимости считался статистически достоверным при р < 0,05. Дискретные показатели сравнивались с помощью критерия хи-квадрат (для бинарных показателей применен точный критерий Фишера).

Результаты

Объекты (участники) исследования

Среди 449 больных, включенных в исследование, оперативному лечению подвергся 441 человек. При этом у 437 человек ПГПТ был следствием наличия аденомы одной (у 417 человек, 95,4%) или реже двух и более ОЩЖ (20 человек, 4,6%), у троих больных была выявлена гиперплазия ОЩЖ (0,7%), а у одного больного диагностирована карцинома ОЩЖ (0,2%). У 19 больных гиперпаратиреоз был в рамках синдрома множественной эндокринной неоплазии (МЭН). Из них восемнадцать человек имели МЭН 1 типа, где ПГПТ сочетался с акромегалией, пролактиномой, глюкагономой или нейроэндокринными опухолями поджелудочной железы, кортикостеромой, альдостеромой, а также гормонально неактивными опухолями надпочечников и гипофиза, и у одного больного имел место синдром МЭН 2а типа, где ПГПТ сочетался с параганглиомой сонного гломуса. Диагноз ПГПТ устанавливался, согласно клиническим рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов [2], на основании лабораторных данных (концентрация кальция, ПТГ, фосфора крови, значение суточной кальциурии). Данные инструментальных исследований были использованы для визуализации аденом или гиперплазии ОЩЖ. Так, использование УЗИ позволило выявить образование ОЩЖ в 81% случаев. Сцинтиграфия ОЩЖ, по данным анамнеза и историй болезни, была проведена у 315 (70,2%) больных и позволила подтвердить наличие аденомы ОЩЖ у 61,9% больных. СКТ/МРТ органов шеи с контрастированием в качестве второго визуализирующего метода использовались реже и, по нашим данным, были выполнены у 164 человек, у которых результаты УЗИ и сцинтиграфии носили дискордантный характер. Общая характеристика больных ПГПТ представлена в табл. 1.

Таблица 1. Общая характеристика больных ПГПТ

Параметры

Значение показателя*

Возраст старше 55 лет, n (%)

Индекс массы тела, кг/м 2

Длительность заболевания**, годы

Патологические переломы, n (%)

Мочекаменная болезнь, n (%)

Желчекаменная болезнь, n (%)

Язвенная болезнь, n (%)

Эрозивные гастриты и рефлюкс-эзофагиты в обострении, n (%)

Сердечно-сосудистые заболевания, n (%)

Размер аденомы, см

Кальций общий, ммоль/л

Кальций ионизированный, ммоль/л

СКФ по CKD-EPI, мл/мин/1,73м 2

Са×Р, ммоль 2 /л 2

Щелочная фосфатаза, Ед/л

Суточная кальциурия, ммоль/сут

Примечание. * Приведены данные в формате n (%) [Q25–Q75], где n – медиана, Q25–Q75 – межквартильный диапазон. ** За длительность заболевания принимается время от первого появления симптомов до момента постановки диагноза.

Клинически ПГПТ проявлялся в виде костных поражений – остеопороз, в том числе с клиническими переломами, висцеральных поражений – преимущественное поражение почек (нефрокальциноз, нефролитиаз), патология ЖКТ (язвенная болезнь верхних отделов ЖКТ, желчекаменная болезнь, эрозивные гастриты и эрозивные рефлюкс-эзофагиты в стадии обострения), а также сочетание костных и висцеральных поражений (см. табл. 1). В зависимости от наличия или отсутствия специфических клинических проявлений все пациенты были разделены на две группы: больные, имеющие клинические проявления ПГПТ, – манифестная форма и пациенты без клинических проявлений ПГПТ – асимптомная форма. Распределение пациентов в группы было проведено на основании критериев, предложенных отечественными и зарубежными ассоциациями [2, 10]. Согласно данным критериям, в настоящем исследовании у 310 (69,0%) пациентов имела место манифестная форма ПГПТ. В группу больных ПГПТ с отсутствием клинических проявлений вошло 139 человек.

Помимо классических клинических проявлений среди больных с манифестной и асимптомной формами ПГПТ было проанализировано наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и нарушений метаболизма глюкозы, которые не относятся к общепризнанным классическим проявлениям ПГПТ, однако, по мнению ряда экспертов, являются характерным для пациентов с гиперпаратиреозом [11, 12].

Краткая характеристика больных с различными формами ПГПТ представлена в табл. 2.

Таблица 2. Характеристика больных с манифестной и асимптомной формами ПГПТ

Показатель

Манифестная форма ПГПТ

(n = 310)

Асимптомная форма ПГПТ

(n = 139)

Индекс массы тела, кг/м 2

Длительность заболевания, годы

Сердечно-сосудистые заболевания, n (%)

Т-критерий Neck, SD

Т-критерий Radius 33%, SD

Размер аденомы, см

Кальций общий, ммоль/л

Кальций ионизированный, ммоль/л

СКФ по CKD-EPI, мл/мин/1,73м 2

Са×Р, ммоль 2 /л 2

Щелочная фосфатаза, Ед/л

Суточная кальциурия, ммоль/сут

Примечание. * Приведены данные в формате n (%) [Q25–Q75]], где n – медиана, Q25–Q75 – межквартильный диапазон.

Согласно классификации ПГПТ, отдельно были выделены больные, чей показатель уровня кальция крови не превышал верхнюю границу нормы, так называемая нормокальциемическая форма ПГПТ. В данную группу, согласно рекомендациям Американской ассоциации эндокринных хирургов по ведению первичного гиперпаратиреоза [13] и Российской ассоциации эндокринологов [2], вошли пациенты, имеющие концентрацию общего и ионизированного кальция в пределах лабораторного референса (2,15–2,65 ммоль/л и 1,11–1,32 ммоль/л соответственно) при повышенном уровне ПТГ.

Основные результаты исследования

Как видно из представленных данных (см. табл. 1), большую часть пациентов с ПГПТ составили женщины (93,1%), соотношение мужчин и женщин – 1:13,5. Возраст пациентов варьировал от 23 до 87 лет, медиана возраста составила 59 лет, более 65% больных были в возрасте 55 лет или старше. Было установлено наличие гендерных возрастных различий, так, возраст мужчин с ПГПТ был меньше, чем возраст женщин (медиана 55 и 60 лет соответственно, р = 0,02).

В зависимости от характера клинических проявлений больные с манифестным ПГПТ были разделены на несколько групп. Большая часть пациентов (41,9%) имела костные проявления в виде остеопороза, несколько меньшая часть (25,5% случаев) – висцеральные проявления в виде преимущественного поражения почек (нефролитиаз или нефрокальциноз). Каждый пятый больной (21,3% случаев) имел сочетание костной формы с поражением почек. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (желчекаменная болезнь, язвенная болезнь, эрозивный гастрит, а также эзофагит в стадии обострения) встречались реже, в связи с чем эти больные были выделены в отдельную группу, что составило 11,3% от всех обследованных. Сравнительный анализ больных с манифестной формой ПГПТ представлен в табл. 3.

Таблица 3. Сравнительная характеристика больных с манифестной формой ПГПТ

Показатель

Костная форма

(n = 130)

Висцеральная форма с поражением почек

(n = 79)

Смешанная (костная + почечная) форма

(n = 66)

Другие проявления

(n=35)

Индекс массы тела, кг/м 2

Длительность заболевания, лет

Сердечно-сосудистые заболевания, n (%)

Сахарный диабет, n (%)

Т-критерий Neck, SD

Т-критерий Radius 33%, SD

Размер аденомы, см

Кальций общий, ммоль/л

Кальций ионизированный, ммоль/л

СКФ по CKD-EPI, мл/мин/1,73м 2

Са×Р, ммоль 2 /л 2

Щелочная фосфатаза, Ед/л

Суточная кальциурия, ммоль/сут

Примечание. * Приведены данные в формате n (%) [Q25–Q75], где n – медиана, Q25–Q75 – межквартильный диапазон.

Нами было выявлено, что больных с преимущественным поражением почек отличали меньший возраст (р = 0,0002) и большее количество мужчин в данной группе (р = 0,006), в то время как среди больных с костной формой ПГПТ в основном были женщины. Необходимо подчеркнуть, что поражение почек имели 88% мужчин с манифестной формой ПГПТ и только 4,4% женщин. Кроме этого, установлено, что у пациентов со смешанной формой ПГПТ при наличии поражения почек и низкой МПК несколько чаще, чем у остальных больных, встречались в анамнезе патологические переломы (р = 0,045). Среди патологических переломов наиболее часто отмечались переломы костей предплечья. Также встречались переломы костей голеней, костей стопы, бедренной кости, костей таза, компрессионные переломы позвоночника и переломы ребер.

При сравнении групп манифестной и асимптомной форм ПГПТ выявлены различия в показателях возраста: медиана возраста в группе пациентов с асимптомной формой ПГПТ была значимо меньше данного значения в группе больных с манифестным ПГПТ (медиана 58 и 60 лет соответственно, p = 0,002). Однако детальный анализ показал различия в возрасте только у женщин (медиана 58 и 60 лет соответственно, p = 0,001), в то время как у мужчин данный показатель в группах не отличался (медиана 55 лет). Необходимо отметить, что длительность заболевания, за которую принимали период с момента появления первых клинических или лабораторных симптомов до постановки диагноза, в группах не отличалась.

Больные с манифестной формой имели более низкие показатели МПК по результатам рентгеновской денситометрии (см. табл. 2), и показатели МПК в различных зонах интереса были ассоциированы с ИМТ (r = 0,325, p = 0,009).

Анализ лабораторных показателей выявил различия в уровне ПТГ и 25(ОН)D в сыворотке крови. Так, оказалось, что концентрация ПТГ была несколько ниже в группе больных с асимптомной формой ПГПТ. В то же время стоит отметить, что обеспеченность витамином D, несмотря на наличие клинических рекомендаций, предложенных в 2016 г. Американской ассоциацией эндокринных хирургов по ведению больных с первичным гиперпаратиреозом и Российской ассоциацией эндокринологов [2, 13], была оценена лишь у 89 больных, что составило 19,8% от общего числа включенных в исследование. Однако даже такое небольшое количество определений 25(ОН)D свидетельствует о недостаточности или дефиците витамина D у 61,8% пациентов и более высоком уровне 25(ОН)D у больных с асимптомной формой ПГПТ (p = 0,003). Проведенный корреляционный анализ выявил ожидаемые связи между лабораторными показателями. Так, была установлена связь между ПТГ и уровнем как ионизированного (r = 0,464, p < 0,0001), так и общего (r = -0,258, p < 0,0001) кальция, уровнем фосфора (r = -0,313, p < 0,0001), а также уровнем ЩФ (r = 0,334, p = 0,02). Также прослеживалась связь между 25(ОН)D и уровнем ионизированного (r = -0,352, p = 0,0007) и общего (r = 0,412, p = 0,03) кальция. Необходимо отметить, что уровень суточной кальциурии был ассоциирован с возрастом пациентов (r = -0,553, p < 0,0001). Также стоит отметить, что концентрация ПТГ находилась в отрицательной корреляционной зависимости со значением МПК во всех регионах: в поясничном отделе позвоночника (LI–LIV) (r = -0,337, p = 0,002), в проксимальном отделе бедра (r = -0,231, p = 0,043), в дистальном отделе лучевой кости (r = -0,478, p = 0,006).

Размер образований ОЩЖ в группах с манифестным и асимптомным ПГПТ не отличался и в то же время коррелировал с длительностью заболевания (r = 0,183, p = 0,002), уровнем ПТГ (r = 0,367, p < 0,0001), а также концентрацией ионизированного (r = 0,334, p ≤ 0,0001) и общего (r = 0,249, p = 0,0001) кальция крови.

Дополнительно установлено, что заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, включая инфаркт миокарда в анамнезе, стенокардию напряжения, нарушения ритма, а также кардиомиопатия различного генеза) имели 289 больных ПГПТ. Необходимо отметить, что ССЗ чаще были обнаружены у больных с манифестной формой ПГПТ по сравнению с больными без клинических проявлений заболевания (69 и 54%, p = 0,003). Возраст и ИМТ больных ПГПТ как с манифестной, так и асимптомной формами, имеющих ССЗ, был больше (медиана 62 и 52 года, р < 0,0001 и 31,8 и 26,7 кг/м 2 , р < 0,0001 соответственно) по сравнению с больными ПГПТ без ССЗ.

Отдельно проанализированы пациенты, выделенные в группу нормокальциемической формы ПГПТ. В эту группу были включены 37 (8,2%) пациентов, имеющих повышенную концентрацию ПТГ при нормальном содержании кальция в крови. Анализ медицинской документации этих больных позволил выявить у 27 (73%) человек клинические проявления заболевания. Так же как и среди больных с гиперкальциемией, наиболее часто встречался остеопороз – у 11 (40,7%) пациентов, в том числе с переломами в анамнезе у трех больных, в 6 (22,2%) случаях больные имели поражение почек, а у 7 (26%) человек имелась смешанная форма сочетания почечной и костной форм. Еще трое пациентов имели желчекаменную болезнь (11,1%). Необходимо отметить, что концентрация 25(ОН)D известна только у двух больных, показатели суточной кальциурии определены у одного, а концентрация фосфора – у четверых пациентов. Характеристика больных с нормальным уровнем кальция по сравнению с гиперкальциемической формой ПГПТ представлена в табл. 4.

Таблица 4. Характеристика больных с нормокальциемической формой ПГПТ

Показатель

Нормокальциемическая форма

(n = 37)

Гиперкальциемическая форма

(n = 412)

Индекс массы тела, кг/м 2

Длительность заболевания, лет

Сердечно-сосудистые заболевания, n (%)

Т-критерий Neck, SD

Т-критерий Radius 33%, SD

Размер аденомы, см

Кальций общий, ммоль/л

Кальций ионизированный, ммоль/л

СКФ по CKD-EPI, мл/мин/1,73м 2

Са×Р, ммоль 2 /л 2

Щелочная фосфатаза, Ед/л

Суточная кальциурия, ммоль/сут

ПТГ послеоперационный, пг/мл

Кальций общий послеоперационный, ммоль/л

Кальций ионизированный послеоперационный, ммоль/л

Послеоперационный гипопаратиреоз, n (%)

Примечание. * Приведены данные в формате n (%) [Q25–Q75], где n – медиана, Q25–Q75 – межквартильный диапазон.

Как видно из представленных данных, больных с нормокальциемией отличали меньший размер аденомы ОЩЖ, более низкая концентрация ПТГ и отсутствие гипофосфатемии, что по отдельности и в комбинации ассоциировалось с уровнем кальция, не выходящим за пределы референсных значений у этой когорты.

У 441 пациента проведено оперативное лечение в объеме паратиреоидэктомии. При анализе результатов гистологического исследования выяснилось, что у большинства больных подтвердилось наличие аденомы ОЩЖ и лишь у троих больных в заключении имелась гиперплазия ОЩЖ, а у одного пациента верифицирована карцинома.

Анализ послеоперационного периода позволил выявить гипокальциемию, потребовавшую назначения препаратов кальция и активной формы витамина D, у каждого четвертого больного с нормокальциемическим вариантом ПГПТ в отличие от больных с исходно высоким уровнем кальция крови, у которых послеоперационный гипопаратиреоз в медицинской документации был указан только в 9,2% случаев. Учитывая редкое определение уровня 25(ОН)D, нельзя до конца исключить искажение истинного количества пациентов в группе с нормокальциемическим вариантом ПГПТ.

Нежелательные явления

В ходе исследования нежелательные явления отсутствовали.

Обсуждение

Резюме основного результата исследования

Диагностика и лечение первичного гиперпаратиреоза представляют трудную задачу в связи с многообразием симптомов и клинических форм заболевания, а также порой топическим расположением аденомы. Основным методом лечения остается хирургическое вмешательство, однако вопрос о необходимости проведения операции у пациентов с нормокальциемической и асимптомной формами дискутируется.

Обсуждение основного результата исследования

Анализ результатов обследования 449 больных ПГПТ, прооперированных в трех крупных центрах Санкт-Петербурга в период с 2011 по 2018 г., позволил представить клинические формы, диагностические лабораторные и инструментальные методы, используемые в последнее время для выявления больных ПГПТ. Полученные результаты свидетельствуют, что у большинства больных имеет место спорадический характер заболевания и лишь в 4,2% случаев имеется ПГПТ в рамках наследственных синдромов (МЭН 1 и 2а типов). В популяции больных ПГПТ значимо преобладают женщины, однако полученное соотношение значительно больше, чем данные, представленные в отечественных клинических рекомендациях [2]. Средний возраст больных ПГПТ составил 59 лет с преобладанием больных в возрасте старше 55 лет (65,5%), что соответствует литературным данным [2, 13]. Манифестная форма преобладает (69,0%) в структуре ПГПТ и наиболее часто представлена в виде классических проявлений заболевания – нарушений костного ремоделирования и развития остеопороза и висцеральных повреждений с преимущественным повреждением почек. По нашим данным, получены некоторые гендерные особенности. Так, для мужчин с ПГПТ практически в 50% случаев характерно наличие поражения почек, а для женщин – наличие остеопороза. Кроме классических клинических форм, более чем у половины всех включенных в анализ больных ПГПТ, особенно с манифестной формой, имели место ССЗ. Связь между повышением уровня ПТГ, кальция и риском сердечно-сосудистых заболеваний активно обсуждается в настоящее время, однако механизмы остаются не до конца изученными. Имеются предположения о негативном влиянии повышенного уровня ПТГ через активацию ренин-ангиотензиновой системы, также обсуждается прямое влияние ПТГ на кардиомиоциты и эндотелий сосудов [14–16]. Кроме этого, низкая концентрация обеспечения витамином D больных ПГПТ также может играть отрицательную роль и приводить к более частому развитию ССЗ [17]. Все это позволяет говорить о возможно самостоятельной форме – кардиальном ПГПТ, для раннего выявления которого, особенно для лиц старше 60 лет, требуется расширение обязательных диагностических тестов с оценкой состояния сердечно-сосудистой системы при повышении уровня ПТГ.

Встречаемость асимптомной формы ПГПТ среди обследованных больных не превышала 30% случаев, что значительно ниже последних зарубежных данных [10], однако сопоставима с результатами пилотного исследования, проведенного в Москве в 2012 г. [9]. Такие различия в российской популяции могут косвенно свидетельствовать как о, возможно, расовых различиях заболевания, так и, не исключено, поздней постановке диагноза.

Необходимо отметить выделение новой, так называемой нормокальциемической формы ПГПТ, особенностями которой являются умеренное повышение ПТГ при значениях общего и ионизированного кальция, не превышающих референсные значения [18]. По нашим данным, среди 449 больных только 37 (8,2%) пациентов с образованиями ОЩЖ соответствовали этим критериям. Вопрос о том, является ли нормокальциемический вариант ПГПТ самостоятельной формой или это ранняя диагностика манифестного гиперпаратиреоза, остается дискутабельным. Одной из наиболее частых причин повышения ПТГ без изменения концентрации кальция крови может считаться дефицит витамина D, в условиях которого появляется вторичный гиперпаратиреоз. В связи с этим ведущие эксперты уделяют особое внимание оценке уровня 25(ОН)D и компенсации дефицита витамина D при обследовании больных ПГПТ. Необходимо отметить, что концентрация 25(ОН)D в сыворотке крови в нашем исследовании была известна только у 89 больных, что подтверждает довольно редкое использование этого метода (20% среди всех обследованных и 5,4% среди лиц с нормальным уровнем кальция) по сравнению с хорошо известными диагностическими тестами. Снижение уровня кальция в послеоперационном периоде у каждого четвертого такого больного и известная роль некомпенсированного дефицита витамина D в развитии гипокальциемического синдрома ставят под сомнение истинное количество больных, выделенных в самостоятельную нормокальциемическую форму ПГПТ как в проведенном, так и в ранее опубликованных исследованиях. Представляется целесообразным рекомендовать обязательную оценку уровня обеспеченности витамином D и восполнение его дефицита при подготовке к больных ПГПТ к хирургическому лечению.

Ограничения исследования

К ограничениям можно отнести ретроспективный характер данного исследования, трудности долгосрочного наблюдения больных, а также отсутствие данных об уровне 25(ОН)D, кальциурии, корригированного кальция на альбумин у большинства пациентов. Кроме того, отсутствие генетического исследования у пациентов с подозрением на МЭН позволило установить данный диагноз только клинически. Распределение больных в группу нормокальциемического варианта ПГПТ носит довольно условный характер, так как в большинстве случаев больные не имели информации об исходном уровне обеспеченности витамином D и коррекции дефицита в дооперационном периоде.

Заключение

Результаты проведенного исследования подтвердили преобладание до настоящего времени манифестной формы ПГПТ в российской популяции и существование гендерных особенностей клинических проявлений заболевания. Наличие ПГПТ, как одного из компонентов МЭН у 4,2% пациентов, подтверждает необходимость выполнения в ряде случаев молекулярно-генетического исследования. Кроме того, частое сочетание ПГПТ с заболеваниями сердечно-сосудистой системы делает необходимым проведение более развернутого обследования пациентов. Высокая распространенность дефицита витамина D, вклад дефицита в развитие гипокальциемии в послеоперационном периоде и редкое определение уровня 25(ОН)D в крови у больных ПГПТ указывают значимость введения данного диагностического теста как обязательного при обследовании больного с подозрением на наличие гиперпаратиреоза.

Дополнительная информация

Источник финансирования. Данное исследование выполнено при поддержке ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова”, ФГБОУ ВО “Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова”, ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова”, Санкт-Петербург, Россия.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Участие авторов: Яневская Л.Г. – сбор информации, формирование выборки, статистический анализ данных, написание текста, Каронова Т.Л. – концепция и дизайн исследования, написание текста, Слепцов И.В., Борискова М.Е., Иванова Е.В., Фарафонова У.В., Андреева А.Т. – сбор информации, Бахтиярова А.Р. – сбор информации, формирование выборки, Погосян К.А. – сбор информации, написание текста, Цой У.А., Гринева Е.Н. – концепция и дизайн исследования. Все авторы внесли значимый вклад в проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

Благодарности. Мы приносим слова благодарности Солнцеву Владиславу Николаевичу за помощь в статистическом анализе данных.