Глаукома: симптомы, диагностика, лечение и профилактика | Клиника Эксперт

Жизнь с глаукомой

Некоторые недуги развиваются исподволь, не беспокоя человека и в этом – их коварство. Тот случай, когда заподозрив неладное, человек обращается к врачу в момент, когда изменения в затронутом болезнью органе выражены уже настолько сильно, что оставляют мало пространства для «лечебного маневра».

Энвер Алиев 21 декабря 2017Некоторые недуги развиваются исподволь, не беспокоя человека и в этом – их коварство. Тот случай, когда заподозрив неладное, человек обращается к врачу в момент, когда изменения в затронутом болезнью органе выражены уже настолько сильно, что оставляют мало пространства для «лечебного маневра».

Одно из таких заболеваний – глаукома. Что это за болезнь и как жить с этим диагнозом? С этими и другими вопросами мы отправились на приём к врачу-офтальмологу ООО «Клиника Эксперт Тула» Афанасьевой Татьяне Александровне.

- Татьяна Александровна, что такое глаукома и как часто этот офтальмологический диагноз встречается у россиян?

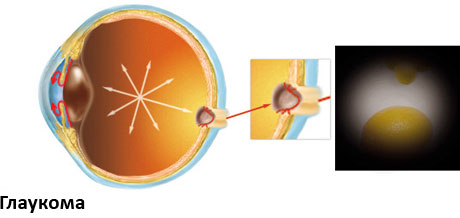

Еще 15-20 лет тому назад, говоря о глаукоме, понимали патологию, проявляющуюся характерной триадой в виде повышения глазного давления, ухудшения зрения и изменения/дефектов полей зрения, а также нарушения функции зрительного нерва. В сегодняшнем понимании глаукома - это целая группа глазных заболеваний хронического характера с прогрессирующей гибелью клеток сетчатки, зрительного нерва и участков головного мозга в структуре зрительного анализатора, приводящих к нарушению полей зрения, появлению вдавления зрительного нерва, его атрофии. Повышенный тонус глазного яблока - частый, но необязательно присутствующий признак данной патологии (в последнее время рассматривается как фактор риска развития глаукомы).

По данным Минздрава 2010-2013 годов из 100000 взрослого населения каждый тысячный страдает глаукомой. Согласно ВОЗ количество больных глаукомой в мире доходит до 70-100 млн. человек, и каждое десятилетие оно увеличивается на 10 млн. Согласно литературным данным в мировом масштабе от этого недуга ежеминутно теряет зрение один человек, а каждые десять минут - ребенок. Велика вероятность того, что эти данные лишь примерно соответствуют действительности, поскольку отражают только выявленные случаи заболевания, тогда как существенная их часть остается нераспознанной: больные к докторам просто не обращаются.

- Каковы причины развития глаукомы? Кто находится в группе риска?

Надо отметить, что глаукома возникает при совокупности нескольких причин. Нельзя выделять только один фактор. Для упрощенного понимания чаще всего рассматривается повышение глазного давления и сниженное кровоснабжение глаза как тригерр глаукомного процесса.

В здоровом глазу образуется и циркулирует жидкость. Когда процесс циркуляции нарушается, это может приводить к повышению внутриглазного давления, оказывающего воздействие на структуры глаза (роговица, зрительный нерв и другие). Иногда глаукома развивается и при нормальном давлении. Исследования причин развития данной патологии продолжаются.

В группе риска находятся, в первую очередь, лица старше 40 лет, особенно те, родители которых страдали этим недугом. Кроме того, это пациенты с ранней дальнозоркостью, близорукостью высокой и средней степени, сахарным диабетом, сосудистыми и неврологическими заболеваниями, а также больные после травмы глаза. Отдельное место занимает детская глаукома, и здесь в группу риска входят недоношенные дети и дети с хромосомными аномалиями. Также имеет место расовая принадлежность. Доказано, что лица азиатской расы чаще страдают глаукомой, нежели европейцы.

- Открытоугольная и закрытоугольная глаукома: в чём между ними разница?

Как я говорила ранее, в нормальном глазу циркулирует жидкость. На пути своего следования она проходит, в частности, через так называемый радужно-роговичный угол (иначе - угол передней камеры глаза) - периферическую область передней камеры глаза между местом перехода роговицы в склеру и ресничным краем радужки. При открытоугольной глаукоме он открыт, давление внутри глаза увеличивается из-за нарушения оттока водянистой влаги по причине изменений в дренажной системе и/или так называемом шлеммовом канале.

При закрытоугольной глаукоме нарушается отток водянистой влаги вследствие уменьшения или полного блокирования угла передней камеры глаза.

- Какие симптомы говорят о том, что у человека, вероятно, глаукома?

При закрытоугольной глаукоме человек может обратиться за помощью к врачу-офтальмологу во время приступа: ярким его проявлением является боль в глазу, краснота, резкое ослабление зрения.

В отличие от нее, открытоугольная форма протекает медленно, и в этом ее коварство. Больные жалуются на возникновение радужных кругов при взгляде на источник света, эпизоды затуманивания. Достаточно типичное проявление - выпадение полей зрения специфического характера.

Из-за подспудного протекания открытоугольной глаукомы, отсутствия болей в глазу (они могут начать беспокоить при запущенном процессе), ухудшение зрения происходит постепенно, больной отчасти приспосабливается к нему и упускает ценное время: в момент консультации необратимые структурные изменения глаза уже могут быть значительными.

- Как проводится диагностика глаукомы?

Спектр диагностических манипуляций достаточно обширен.

Наиболее распространенными методами являются: проверка остроты зрения, проводится коррекция линзами, осмотр с помощью щелевой лампы – так называемая биомикроскопия глаза (оценивается состояние роговицы, радужки, сосудов конъюнктивы и склеры), осмотр глазного дна и головки зрительного нерва (офтальмоскопия), компьютерная периметрия или кинетическая периметрия (исследование полей зрения), тонометрия (пневмотонометрия или контактная тонометрия по Маклакову), суточная тонометрия, нагрузочные пробы, тонография, измерение толщины роговицы (для адекватной оценки давления внутри глаза), ультрабиомикроскопия или упрощенный и доступный метод - гониоскопия - для оценки состояния угла передней камеры.

При начальных стадиях или глаукоме, протекающей с нормальным давлением, при отсутствии явных изменений зрительных функций (остроты зрения и полей зрения), а также для достаточной визуализации и архивирования данных используются сравнительно новые методы исследования, такие как оптическая когерентная томография (ОКТ), НРТ-гейдельбергский ретинальный томограф. Они позволяют делать послойные срезы сетчатки и зрительного нерва - томограммы, позволяющие судить о степени глаукомного поражения.

- Татьяна Александровна, расскажите, как проводится лечение глаукомы и возможно ли оно без операции?

Имеется три различных, но дополняющих друг друга пути воздействия на глаукомный процесс.

Первый - понижение и стабилизация внутриглазного давления, второй - улучшение и стабилизация кровообращения глаза, и третий - защита нервных клеток от влияния повреждающих механизмов.

Первая группа включает местное применение капель, понижающих внутриглазное давление: имеются средства, уменьшающие синтез внутриглазной жидкости, и те, что улучшают ее отток, а также их комбинации. Сюда же входят хирургические методы, включающие использование лазера, различные модификации трабекул- и склерэктомий, введение имплантов, шунтов, клапанов и т.д.

Во вторую и третью группу входят лекарственные средства с сосудоукрепляющим и улучшающим микроциркуляцию действием, витаминные комплексы, ноотропные препараты и т.д. Сюда же относятся физиотерапевтические процедуры (магнитотерапия, лазеротерапия и некоторые другие).

- Если проводится консервативное лечение глаукомы, нужен ли перерыв в приеме лекарств?

Применение препаратов может прекращаться на более или менее длительное время (оно определяется врачом), если выполнена операция и восстановлено внутриглазное давление и циркуляция жидкости. Если же диагноз поставлен и больной получает исключительно консервативное лечение, то перерывы в использовании медикаментов не делаются.

- Каковы последствия глаукомы, если ее не лечить?

При отсутствии лечения развивается слепота и инвалидизация. В ряде случаев приходится даже удалять глазное яблоко, поскольку иногда дегенеративные процессы бывают выражены настолько сильно, что давление приводит к разрыву роговицы, выраженному болевому синдрому и развитию или риску возникновения воспалительного процесса в тканях глаза, глазной орбите и вероятности распространения его в полость черепа.

- Если диагноз поставлен, это накладывает какие-то ограничения на повседневную жизнь пациента? Ему, как и прежде – всё можно или есть что-то, чего при глаукоме делать нельзя?

Не рекомендуется поднятие значительных тяжестей, курение и потребление алкоголя. Ни в коем случае не следует пренебрегать назначениями доктора и оставлять глаукому без терапии, пустив всё на самотёк.

- Глаукому возможно предотвратить? Есть ли действенные методы профилактики?

К сожалению, не всегда. Рекомендуется устранить или снизить воздействие факторов риска, о которых я говорила ранее.

Профилактические меры включают и соблюдение оптимального образа жизни, физических и психических нагрузок. Необходимо проходить плановые профилактические осмотры даже в том случае, если ничего не беспокоит. Частота повторных осмотров индивидуальна и зависит от наличия или отсутствия факторов риска развития этого заболевания. Пациенты, имеющие их, нуждаются в обследовании 1 раз в 3 месяца. При стабильном течении процесса (длительностью более 1 года) - 1 раз в год.

Ежегодная диспансеризация у офтальмолога затрагивает всех лиц после 40 лет.

- От каких факторов зависит прогноз при глаукоме?

Вопрос «от чего?» всегда многофакторный. В частности, от разновидности глаукомы, времени обращения за помощью, выраженности имеющихся нарушений на момент консультации и, конечно, соблюдения рекомендаций доктора.

Афанасьева Татьяна Александровна

Выпускница медицинского факультета Тульского государственного университета 2003 года.

В 2004 году окончила интернатуру по специальности «Офтальмология».

С 2017 года работает врачом-офтальмологом в ООО «Клиника Эксперт Тула».