Дивертикулит сигмовидной кишки: симптомы проявления, диагностика и лечение

Дивертикулит сигмовидный кишки: симптомы, диагностика, лечение

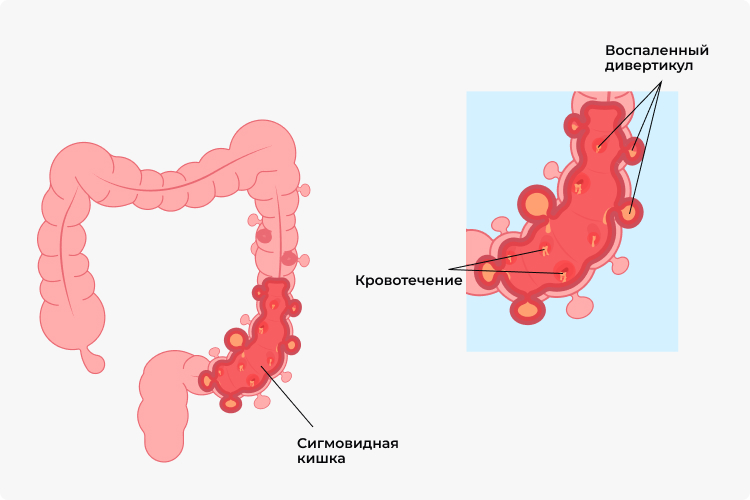

Дивертикулит (аналогичные названия дивертикулярная болезнь, дивертикулез) — хронический патологический процесс, при котором сквозь мышечный разрозненный слой стенки сигмовидный кишки формируются мешкообразные выпячивая — дивертикулы. Они могут быть как единичными, так и множественными, локализоваться на любых участках органа, иметь врожденный или приобретенный генез.

Заболеванию наиболее часто подвержены люди пожилого возраста — на долю возрастной группы старше 70 лет приходится около 70% всех диагностируемых случаев, в среднем возрасте заболевание выявляется в 25% случаев, молодые люди страдают патологией редко — диагноз выставляется в 5% случаев.

Определение заболевания

Дивертикулит сигмовидной кишки — это хроническое заболевание, возникающие на фоне образования в стенке органа мешотчатых выпячиваний и сопровождающееся развитием застойных явлений и воспалительных процессов.

Этиология — основные причины развития

К развитию дивертикулита могут приводить различные провоцирующие факторы, но во всех ситуациях в основе патпроцесса лежит функциональная слабость соединительной ткани.

Наиболее часто возникновению патологии способствуют:

- нарушения кишечной моторики,

- возрастные изменения кишечной стенки, сопровождающиеся атрофическими процессами и гипотонией мышечного тонуса,

- генетическая предрасположенность,

- погрешности в питании (дефицит в меню растительной клетчатки, преобладание полуфабрикатов, нерегулярное питание с эпизодами переедания и голодания),

- нарушение кровоснабжения стенки сигмовидной кишки, развитие атеросклероза с ишемическими изменениями,

- ожирение,

- рецидивирующие запоры, метеоризм,

- бесконтрольное применение слабительных препаратов,

- гиповитаминозы, авитаминозы,

- инфицирование кишечника,

- длительный прием кортикостероидов, нестероидных воспалительных средств, употребление различных опиатов.

Длительное время считалось, что развитие дивертикулёза провоцируется употреблением в пищу плохо очищенных ядер орехов, подсолнуха, попкорна, вызывающих окклюзию непосредственно дивертикула с последующим присоединением воспалительной реакции, но современные данные исследования опровергают триггерное действие данных продуктов.

Симптомы заболевания

У преимущественного большинства пациентов (порядка 80%) дивертикулит протекает бессимптомно и случайной диагностируется при проведении планового обследования. В остальных клинических ситуациях ведущими симптомами являются:

- диспепсический синдром — пациенты предъявляют жалобы на тошноту, метеоризм, обильное отхождение газов, изредка — рвоту. Отмечается нарушение стула с преобладанием запоров, причем при длительном отсутствии акта дефекации наблюдается усиление боли. В более редких случаях возникает диарея,

- болевой синдром — не имеет четкого характера, болезненные ощущения могут быть как в виде легких покалываний, так и по типу острой режущей боли, иногда провоцирующим фактором выступает прием пищи. Наиболее частая локализация — подвздошная область слева и надлобковая зона,

- интоксикационный синдром — характерен для массивных воспалительных процессов, сопровождается гипертермией, тахикардией, общими астеновегетативными проявлениями (снижение или отсутствие аппетита, сонливость, слабость, апатия).

Наличие и интенсивность симптомов связаны со степенью поражения сигмы, индивидуальными особенностями пациента, развитием осложнений.

Патогенез процесса

Развитие дивертикулеза происходит исключительно на фоне аномально высокого внутрипросветного давления в кишечнике, что вызывает сегментацию структур органа с последующей активацией патологического процесса, при котором сигма начинает работать не как единая система, а как рассинхронизированная группа изолированных участков. Патологически высокое давление в таком отдельно взятом сегменте влияет уже на стенку органа, а не в физиологическом направлении, необходимом для корректной эвакуации кишечного содержимого.

При длительном давлении формируется патологическое выпячивание слизистой сквозь поврежденный мышечной слой, наиболее часто «прорыв» возникает в местах выхода сосудов.

Сформированные дивертикулы тормозят эвакуацию содержимого кишечника, каловые массы накапливаются в зоне локализаций выпячиваний, происходит обтурация, развиваются застойные явления, начинается активный процесс воспаления.

Причинами развития тканевой слабости считается дефицит растительных нутриентов в рационе питания, преобладание в меню продуктов животного происхождения. Клинически доказано, что при таком подходе к питанию возрастает количество поперечных сшивок в структурных коллагеновый волокнах, пропорционально увеличивается концентрация эластина, что в комплексе снижает растяжимость и вязкоупругость тканевых структур, соединительная ткань становится более плотной и хрупкой. Кроме этого, дефицит в рационе растительной клетчатки приводит к снижению объема каловых масс, повышению их плотности с дальнейшей инициацией дисфункциональной активности кишки.

Классификация

Общепринятая классификация дивертикулита отсутствует. В российской практике используется следующая классификационная градация:

- Бессимптомное течение.

- Неосложненный с клинической манифестацией.

- Осложненный:

- С воспалительными патпроцессами:

- острые,

- хронические.

- С кровотечениями:

- острые,

- рецидивирующие.

По характеру течения дивертикулеза сигмы выделяют:

- непрерывное — на протяжении полугода от начала лечения наблюдаются признаки воспаления без тенденции к регрессированию,

- рецидивирующее — после полной ликвидации проявлений какого-либо осложнения происходит рецидив. В периодах между обострениями симптоматика отсутствует,

- латентное — диагностируются признаки хронических осложнений без симптомов манифестации.

В некоторых странах используют добавочную классификацию Hinchey, которая максимально приближена к иерархии диагностических критериев российских клинических рекомендаций.

Возможные осложнения

В результате длительной обтурации каловыми массами в дивертикулах начинают происходить необратимые изменения, осеменение кишечной флоры с дальнейшим развитием воспалительной реакции, которая имеет хронический характер. В результате патологической цепочки могут развиться такие осложнения, как:

- кровотечение — обусловлено изъязвлением стенки, диагностируется примерно у 30% пациентов. Кровотечение может протекать от минимальной примеси крови в кале, до профузного кровоизлияния, способного привести к коллапсу и смерти,

- перфорация — под влиянием триггеров разрушается стенка дивертикула, внутреннее содержимое кишечника свободно проникает в брюшную полость с дальнейшим мгновенным развитием перитонита. При выходе содержимого в забрюшинное пространство развивается абсцесс или инфильтрат,

- кишечная непроходимость — причиной осложнения может выступать как воспалительный процесс, так и формирование спаек, приводящих к деформации кишки и нарушению эвакуации каловых масс по ней. В ряде случаев диагностируется инвагинация кишки или спазмирование,

- кишечные свищи — появляются при прободении дивертикула и прорыве очага нагноения в близлежащий орган — так называемые «внутренние свищи». Для мужчин характерны свищи в зоне мочевого пузыря, для женщин — в области влагалища. При наличии кишечно-мочепузырного свища можно визуально определить в моче каловые массы,

- малигнизация дивертикула — перерождение в злокачественное новообразование встречается довольно редко, процесс характерен для запущенных клинических случаев.

При множественном появлении дивертикулов возможно развитие синдрома мальабсорбции, при котором нарушается всасывание практически всех жизненно-важных элементов, что приводит к полиорганной дисфункции.

Диагностика заболевания

Болезнь в 80% случаев протекает латентно, а клинические случая с симптоматическими проявлениями схожи со многими патологиями ЖКТ. Отсюда диагностика заболевания подразумевает комплексные мероприятия.

Консультативный прием

Во время консультации гастроэнтеролог детализировано собирает анамнез, уточняет время появление симптомов и факторы, которые их провоцируют, проводит физикальный осмотр с обязательным пальпаторно-перкуторным исследованием брюшной полости. Коме этого, в диагностический стандарт включен осмотр преанальной области и пальцевое ректальное исследование. Пациентки дополнительно направляются к гинекологу для проведения влагалищного исследования. После этого врач определяет объем лабораторных и инструментальных методик для уточнения особенностей патпроцесса.

" - С воспалительными патпроцессами: