Кавернозные мальформации головного мозга и современные взгляды на их лечение - Гиря - Digital Diagnostics

Кавернозные мальформации головного мозга и современные взгляды на их лечение

Кавернозные мальформации головного мозга благодаря развитию современных методов нейровизуализации являются в последние годы всё чаще обнаруживаемой патологией. Несмотря на доброкачественный характер течения в большинстве случаев, данные образования могут приводить к развитию судорожного синдрома и серьёзным неврологическим нарушениям. Как правило, причинами клинических симптомов являются кровоизлияния в структуру каверном и окружающую паренхиму головного мозга. Выбор тактики ведения пациентов с кавернозными мальформациями головного мозга зависит от типа мальформации, её размеров, локализации, наличия повторных кровоизлияний и клинической картины.

Данный обзор литературы посвящён современным методам лечения кавернозных мальформаций головного мозга, в частности хирургическим подходам. В случаях глубинного расположения очагов в функционально значимых зонах головного мозга, для которых характерен максимальный риск осложнений при хирургическом вмешательстве, альтернативными выступают методы лучевой терапии, такие как стереотаксическая радиохирургия, протонная терапия. Рассматриваются возможности, эффективность и безопасность стереотаксического радиохирургического лечения, использование протонной терапии в лечении кавернозных мальформаций. Выявлены преимущества лучевых методов лечения кавернозных мальформаций.

Ключевые слова

Полный текст

ВВЕДЕНИЕ

Кавернозные мальформации (КМ) представляют собой сосудистые образования головного и спинного мозга с низким уровнем кровотока, состоящие из каверн с эндотелиальной выстилкой [1–4]. КМ обнаруживаются как в супра-, так и в инфратенториальной областях головного мозга, реже ― в спинном мозге [5–8].

Данные образования являются вторыми по распространённости сосудистыми мальформациями центральной нервной системы после аномалий венозного развития [9–11].

Распространённость КМ одинакова у мужчин и женщин. Постановка диагноза, как правило, происходит между вторым и четвертым десятилетием жизни, хотя КМ также могут выявляться у детей. В большинстве случае КМ могут клинически не проявляться, однако с течением времени могут вызвать серьёзную очаговую и общемозговую неврологическую симптоматику, часто обусловленную разрывом КМ с кровоизлиянием в структуру образований и окружающее вещество мозга [12].

Несмотря на то, что, по данным ряда исследований, к настоящему времени уровни рисков развития кровоизлияний и судорог у данной категории пациентов установлены, чёткое выявление модифицируемых факторов риска представляет собой значительную сложность.

Ведение больных с КМ включает динамическое наблюдение за ними либо выполнение хирургического вмешательства [13, 14].

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАВЕРНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Микрохирургическая резекция по-прежнему остаётся золотым стандартом лечения КМ, способным навсегда избавить пациента от сопутствующих проявлений этой патологии и рисков развития неврологического дефицита, связанного с кровоизлияниями. Оценка риска выполнения хирургического вмешательства зависит от размеров и локализации образования, близости к поверхности мозга и опыта хирурга [15]. Целью хирургического лечения является полное удаление КМ и окружающих потенциальных эпилептогенных зон [16]. Однако, если эти образования расположены рядом с жизненно важными структурами (расстояние составляет менее 1 см), полное удаление может приводить к послеоперационным неврологическим нарушениям. В случаях локализации КМ в таких областях головного мозга, как таламус, базальные ганглии или ствол головного мозга, хирургическое вмешательство, как правило, выполняется только при частых рецидивирующих кровоизлияниях или при существенном ухудшении состояния пациента.

Ряд авторов отмечает, что относительно низкая частота осложнений хирургического лечения тем не менее превышает риск развития кровотечений у тех пациентов, у которых ранее они не были диагностированы. Таким образом, хирургическое удаление бессимптомных очагов, особенно при их глубокой локализации или расположении в области ствола мозга, является неоправданным.

Глубокое расположение очагов (в базальных ганглиях или таламусе) требует выполнения технически сложной операции, при которой могут быть затронуты критически важные структуры головного мозга, в том числе ядра и тракты белого вещества, имеется риск повреждений перфорирующих артерий. Частота послеоперационных осложнений при выполнении данного вида вмешательств даже у опытных специалистов составляет 5–18%, частота летальных исходов приближается к 2% [17].

В целом, несмотря на прогресс и совершенствование хирургической техники, остаётся большое количество пациентов, которым хирургические методы не показаны или лечение которых оказывается неполным, и КМ продолжают функционировать. В лечении этого контингента больных всё большее место отводится стереотаксическому облучению (радиохирургия и стереотаксическая лучевая терапия).

ВОЗМОЖНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАВЕРНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

В последние годы появляется всё больше сообщений об использовании лучевых методов лечения артериовенозных мальформаций и дуральных артериовенозных фистул [18–20]. В отдельных работах продемонстрирована возможность применения этого метода и к лечению КМ. Основным показанием к использованию такого рода лечения являются КМ до 3 см в диаметре, расположенные в глубоких отделах мозга ― зонах, для которых характерен максимальный риск осложнений. Одним из основных методов лучевой терапии, применяемых в настоящее время для лечения пациентов с КМ, является стереотаксическое радиохирургическое лечение. В ряде неконтролируемых исследований было показано, что риск рецидива кровотечения после выполнения радиохирургических вмешательств снижается у больных через 2 года.

Ретроспективное исследование С.С. Lee и соавт. было посвящено изучению эффективности и безопасности радиохирургического лечения с использованием аппарата Гамма-нож в лечении пациентов с КМ головного мозга [21]. Авторы проанализировали результаты лечения 261 пациента с 331 симптоматической КМ, средний возраст пациентов составил 39,9 года, средний объём КМ ― 3,1 мл. Средняя доза облучения в течение всего периода лечения составила 11,9 Гр. Пациентов наблюдали в течение 69 мес. Ряду пациентов диагноз КМ был поставлен после первоначального кровоизлияния, всего до лечения было диагностировано 136 кровоизлияний.

В целом исследователями был сделан вывод, что радиохирургическое лечение снизило риск кровоизлияний у пациентов с КМ, поэтому использованный метод является эффективным альтернативным вариантом лечения пациентов при сложности осуществления хирургического доступа к КМ или при наличии у пациента тяжёлых сопутствующих заболеваний.

A.U. Kefeli и соавт. была предпринята попытка оценить результаты лечения КМ ствола головного мозга с помощью Гамма-ножа [22]. В исследование было включено 82 пациента, у которых до лечения отмечалось от 1 до 3 геморрагических событий, подтверждённых рентгенологически. После проведённого лечения средний целевой объём составил 0,3 мл, предельная доза облучения ― 12 Гр. Пациентов наблюдали в среднем в течение 25,5 мес до операции и в течение 50,3 мес после операции. Годовая частота кровоизлияний до лечения составляла 8,6%. После лечения в течение всего периода наблюдения только у 3 пациентов произошло повторное кровоизлияние. Таким образом, частота повторных кровоизлияний в течение года составила 0,87%, т.е. риск подобных осложнений был значительно снижен при использовании радиохирургического метода.

Величина риска кровоизлияния при КМ до настоящего времени чётко не определена. Наблюдение за естественным течением КМ свидетельствует, что годовой риск кровоизлияния колеблется от 2,3 до 4,1%, тогда как при хирургическом лечении его величина составляет от 2,7 до 6,8% в год [23, 24]. Однако риск рецидивирующего кровоизлияния при КМ увеличивается после первоначального кровоизлияния в разы, достигая 40% [25].

R. Wen и соавт. был выполнен метаанализ с целью оценки клинической эффективности радиохирургического лечения КМ с использованием аппарата Гамма-нож, по результатам которого не наблюдалось существенных различий по частоте кровоизлияний между первыми двумя годами послеоперационного периода и последующими двумя годами (ОР 2,81, 95% ДИ 0,20–13,42) [26].

В исследованиях последних лет установлено ежегодное снижение частоты кровотечений с 39,5 до 7,2% в течение первых 2 лет после проведения лечения КМ с использованием аппарата Гамма-нож, а в последующие годы ― с 3,6 до 1% [22, 27, 28].

D. Kondziolka и соавт. при изучении частоты кровоизлияний в течение всего срока наблюдения КМ обнаружили, что годовая частота кровотечений до выполнения радиохирургического вмешательства составляет 5,9%, через 2 года ― 1,1% [29]. R. Aboukais и соавт. продемонстрировали снижение этого показателя с 3,16 до 2,46% [30]. По данным R. Lopez-Serrano и соавт., ежегодная частота кровотечений составляла 3,06% до радиохирургического лечения и порядка 1,4% после его проведения [31].

Некоторые авторы считают, что эффективность использования Гамма-ножа в полной мере проявляется через 2–3 года после радиохирургического лечения, что обусловлено уменьшением объёма КМ со временем вследствие процессов склероза и тромбооблитерации сосудов после облучения [31, 32].

Обсуждается вопрос, связано ли снижение частоты кровоизлияний с выполнением радиохирургических вмешательств или является следствием естественного течения КМ [21].

Предполагают, что в основе механизмов радиохирургического лечения сосудистых мальформаций лежат такие процессы, как пролиферация эндотелиальных клеток и гиалинизация, приводящая к закрытию просвета сосуда. R. Gewirtz и соавт. и I. Nyáry и соавт. выполнили гистологическое исследование тканей КМ у пациентов, которым проводилось радиохирургическое лечение, в результате чего были выявлены признаки фибриноидного некроза, разрушения эндотелиальных клеток и выраженного фиброза в строме соединительной ткани [33, 34].

K. Park и соавт. были проанализированы отдалённые результаты радиохирургического лечения симптоматических КМ ствола головного мозга с использованием Гамма-ножа у 45 пациентов (14 мужчин, 31 женщина) [27]. Пациентов наблюдали более 5 лет, средняя длительность 9,31 (от 5,1 до 19,4) года. У всех больных в анамнезе было одно или несколько симптоматических кровотечений до проведения радиохирургического лечения. Эти кровоизлияния сопровождались проявлениями неврологического дефицита, в том числе нарушениями функции черепно-мозговых нервов, гемипарезами, гемисенсорным дефицитом, спастичностью, хореей. Средний целевой объём КМ составил 1,82 см 3 , медиана предельной дозы облучения ― 13 Гр. На основании полученных результатов авторами было сделано заключение, что радиохирургическое лечение с использованием Гамма-ножа является безопасным и клинически эффективным методом лечения КМ, позволяющим снизить частоту рецидивов кровоизлияния.

До 2019 г. было проведено три крупных исследования по применению Гамма-ножа (>100 случаев, не менее 4 лет наблюдения) в лечении повторных геморрагических или симптоматических КМ [35–37]. В общей сложности в эти исследования было включено 530 пациентов. Результаты исследований Y. Kida показали, что ежегодная частота кровоизлияний после радиохирургического лечения КМ с использованием Гамма-ножа снизилась с 9,5% (в течение 1 года) до 4,7% (в течение 2 лет) [37]. В других исследованиях ежегодная частота кровоизлияний после применения этого метода снизилась с 15% (в течение 2 лет) до 2,4% (после 2 лет) [35].

В качестве факторов, влияющих на частоту кровоизлияний у пациентов, которым проводится радиохирургическое лечение, одни исследователи рассматривают пол пациента, выраженность неврологических проявлений до вмешательства, размер КМ, степень отёка окружающих тканей, дозу облучения [36]. В то же время B. Kim и соавт. не выявили статистически значимых различий по частоте кровоизлияний в зависимости от объёма КМ, дозы облучения, пола и возраста пациента на момент проведения лечения с использованием Гамма-ножа [38].

Общим осложнением для большинства пациентов с КМ являются эпилептические приступы, при этом предполагают наличие корреляции между развитием кровоизлияний и судорогами. Нередко при кровоизлияниях пациенты с КМ испытывают сопутствующие головные боли или головокружения [37]. Экспериментальные исследования показали, что подобным эпилептогенным фактором может служить отложение метаболитов кровяного сгустка, особенно железа. Исследованиями с помощью магнитно-резонансного томографа (МРТ) подтверждена связь развития судорог с кровоизлияниями по времени у данной категории пациентов. Другим фактором риска развития судорог при данной патологии считается локализация КМ, в первую очередь супратенториальная, архикортикальная и мезиотемпоральная.В исследовании K. Menzler и соавт. в сопоставлении с данными МРТ было показано, что из 81 пациента с КМ с вовлечением коры головного мозга у 49 наблюдались судороги, тогда как ни у одного из 17 пациентов с исключительно подкорковой локализацией КМ судорог не отмечено [39].

Рассматривая осложнения радиохирургического лечения КМ, следует отметить в первую очередь опасность развития радиационного поражения головного мозга с появлением неврологических нарушений, включающих головную боль, головокружение, паралич лицевого нерва, парестезию лица, диплопию, дизартрию и слабость в конечностях [30]. Другим серьёзным побочным эффектом является радиационный некроз, который может способствовать развитию опухолей [40].

Следует отметить, что некоторые исследователи выражают обеспокоенность по поводу способности радиационного облучения индуцировать образование новых КМ, особенно у детей, а также в случаях семейного заболевания [41].

Оптимальная предельная доза облучения при проведении радиохирургического лечения КМ ствола головного мозга чётко не определена, однако C. Lee и соавт. и B.S. Kim и соавт. полагают, что предельная величина 11 Гр является достаточной для уменьшения риска радиационных осложнений этого вида лечения [21, 38]. Использование дозы такого уровня является эффективным, при этом было зафиксировано снижение риска кровотечений до 2,4% через 2 года после применения Гамма-ножа, а также улучшение неврологического статуса, частота радиационно-индуцированных осложнений составила 2,32%.

В целом безопасная в отношении радиотоксичности терапевтическая доза облучения при радиохирургическом лечении КМ ствола головного мозга составляет 11–13 Гр [42].

В соответствии с современными рекомендациями к выполнению радиохирургических вмешательств, этот подход следует рассматривать в качестве метода лечения одиночных КM с кровоизлиянием в анамнезе в тех областях головного мозга, где хирургический риск повреждения тканей является неприемлемо высоким [43]. Экспертное мнение предполагает, что применение этих методов не рекомендуется в случаях, когда КМ доступны для хирургического лечения, а также в отсутствии симптомов и при семейной форме патологии.

Потенциально перспективным методом лечения КМ с эпилептоидными проявлениями рассматривается также стереотаксическая лазерная абляция этих образований [44].

Таким образом, радиохирургическое лечение КМ головного мозга является относительно безопасным подходом, при использовании которого не отмечается разрывов сосудов и повреждений мозговой ткани. Использование этого метода подразумевает однократное подведение всей дозы облучения, с одной стороны, необходимой для получения необходимого результата, с другой ― достаточно безопасной для окружающего мозгового вещества. Такой подход характеризуется наиболее высокой эффективностью в лечении КМ. В то же время размеры (объём) КМ в ряде случаев не позволяют безопасно использовать желаемые дозы облучения, при этом уменьшение дозы приводит к снижению эффективности воздействия [45].

По мнению C.C. Lee и соавт., в прошлом эффективность радиохирургического лечения КМ была ограничена недостаточными возможностями методов нейровизуализации, высокими дозами облучения (>15 Гр) и неполным или чрезмерным охватом целевой области [21]. Достижения в области нейровизуализации (применение МРТ), оптимизация доз облучения и планирование вмешательства с помощью соответствующего программного обеспечения значительно снизили риск осложнений при применении данного вида лечения.

ПРОТОННАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ КАВЕРНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ

Протонная терапия ― ещё более усовершенствованный метод лучевой терапии при невозможности хирургического удаления или отказе больного от операции. Протонная терапия КМ, как и стереотаксическое радиохирургическое лечение, решает задачу достижения облитерации в структуре образования и тем самым снижения риска последующих кровоизлияний. Преимуществом протонной терапии является возможность осуществления достаточно точного облучения опухоли (точность около 0,5 мм) с минимальным повреждением здоровых тканей и снижением риска побочных эффектов [46].

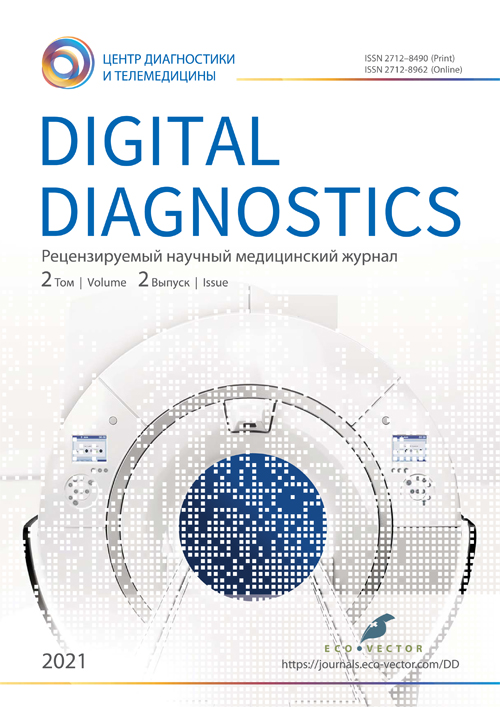

Эффект от лечения наблюдается в период от 5 до 90 мес. Полная облитерация новообразования достигается в 70% случаев. План протонной радиохирургии каверномы околостволовой локализации представлен на рисунке [47].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кавернозные мальформации представляют собой сосудистые новообразования головного мозга, механизм развития которых основан на процессах сосудистой пролиферации, дисморфизма и геморрагической ангиопатии. Основными причинами клинических симптомов являются повторные кровоизлияния в структуру кавернозных ангиом с последующим отложением железа в окружающих тканях головного мозга, что может служить причиной возникновения очагов эпилептогенеза, особенно при локализации каверном в мезиотемпоральной и архикортикальной областях головного мозга. Совершенствование методов диагностики и лечения данной патологии является мультидисциплинарной проблемой.

Рис. План протонной радиохирургии каверномы околостволовой локализации: МРТ с контрастом до лечения и спустя 3 мес. (полная резорбция каверномы).

Выбор метода лечения зависит от типа мальформации, её размеров, локализации, наличия предыдущих кровоизлияний. В связи с тем, что у значительной части пациентов с КМ риск осложнений хирургического вмешательства является высоким, в отношении этой категории больных, как и пациентов с семейной формой КМ, крайне актуальной является разработка альтернативных методов хирургического лечения. К таким направлениям относятся используемые в настоящее время методы стереотаксической лучевой терапии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении поисково-аналитической работы и подготовке статьи.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов. Е.Н. Гиря ― поиск публикаций по теме, анализ литературы, написание текста, А.С. Токарев ― определение основной направленности обзора, экспертная оценка обзора литературы, обработка полученных результатов, В.Е. Синицын ― экспертная оценка обзора литературы, обработка полученных результатов, систематизация и финальное редактирование обзора. Авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).

Funding source. The study had no sponsorship.

Competing interests. The authors declare no obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Authors’ contribution. E.N. Girya ― search for publications on the topic, analysis of literature, text writing, A.S. Tokarev ― determination of the main focus of the review, expert assessment of the literature review, processing of the results obtained, V.E. Sini-tsyn ― expert assessment of the literature review, processing of the obtained results, systematization and final editing of the review. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.

"