Язвенный кератит (язва роговицы) – диагностика и лечение в СПб

Язвенный кератит (язва роговицы)

На долю заболеваний роговой оболочки глаза приходится, по современным оценкам, свыше 25% в общем потоке офтальмологической патологии. Кроме того, такими заболеваниями обусловлено около 50% случаев приобретенного слабовидения и тотальной слепоты.

Кератит – воспаление роговицы, соответственно, язвенный кератит (как разновидность кератитов вообще) представляет собой деструктивный, изъязвляющий воспалительный процесс в роговой оболочке. Это всегда серьезная проблема, действительно чреватая глубоким снижением или полной утратой зрения.

Роговая оболочка выполняет, в основном, защитные функции, в то же время являясь первой преломляющей средой на пути воспринимаемого глазом светового потока. Иными словами, для полноценной и корректной фокусировки роговица, – как и другие оптические среды глаза, – должна иметь строго определенную форму (прежде всего, определенный радиус сферичности), обладать равномерной кривизной и быть абсолютно прозрачной.

Роговица относится к бессосудистым оболочкам, оксигенация и трофика осуществляются диффузно-осмотическим путем. Для дальнейшего изложения это существенно, поскольку прямая перфузия (лат. «проливание», «пропитывание») ткани кровью в плане доставки иммунных факторов обеспечивает значительно более эффективную защиту. То же касается регенерации – роговая оболочка восстанавливается гораздо хуже и медленнее, чем, например, эпидермис.

Вместе с тем, роговица богато иннервирована нервными окончаниями, этим, в частности, объясняется ее высокая чувствительность и смыкательный рефлекс век при малейшем прикосновении к внешней, сравнительно плотной роговой оболочке глазного яблока.

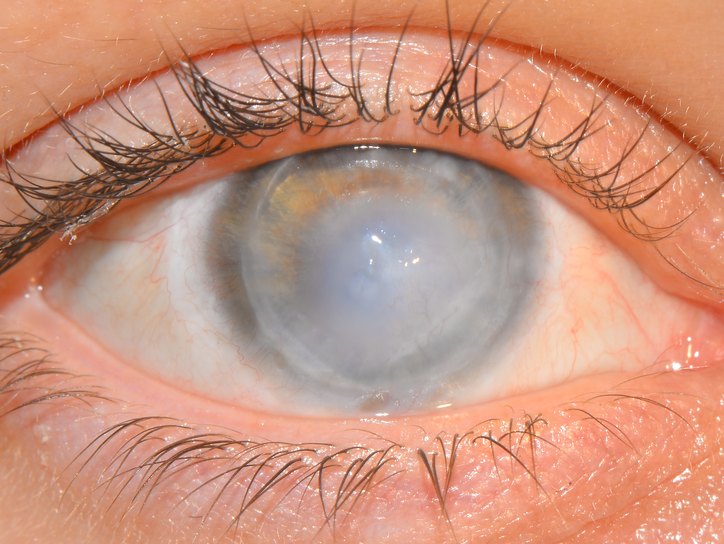

Язва роговицы (ulcus corneae) является наиболее тяжелой формой кератита. Напомним, что отличие язвы от банального катарального воспаления или поверхностной эрозии заключается в том, что язва как незаживающий воспалительный процесс проникает в глубокие слои пораженной ткани (прободная язва разрушает ткань насквозь) и, даже зарубцевавшись, всегда оставляет после себя необратимый дефект. В случае язвенного кератита язвы обычно носят кратерообразный характер, остаточный рубцовый дефект называют бельмом. Изъязвляющий процесс роговицы может быть локализован в разных ее участках, но в центральной зоне (перед радужной оболочкой и зрачком) он протекает тяжелее и во всех случаях приводит к утрате зрения, – в лучшем случае, частичной.

Причины

Классический этиопатогенез язвенного кератита заключается в микротравматизации роговицы с последующей инвазией и активизацией патогенной (или условно-патогенной) флоры из конъюнктивального мешка и/или слезных путей. В качестве возбудителя чаще всего выступают бактериальные культуры – стафилококки, стрептококки, псевдомонады и т.п. Широко распространены также вирусные кератиты (преимущественно герпесвирусные). Грибковые и протозойные (хламидийные, акантамебные) язвенные кератиты встречаются реже, они отличаются терапевтической резистентностью, зачастую тяжелым или очень тяжелым течением.

Неинфекционные язвы роговицы обусловлены дегенеративно-дистрофическими и атрофическими процессами, синдромом сухого глаза, а также аутоиммунной атакой на собственные ткани. В частности, при системных коллагенозах может развиться т.н. разъедающая язва Мурена.

Известно множество факторов, достоверно способствующих развитию язвенного кератита:

- любые механические травмы и микротравмы роговицы, в т.ч. ятрогенные (особенно при использовании нестерильного инструментария), а также нанесенные инородными телами, запыленным воздухом и мн.др.,

- термические, химические, лучевые, световые травмы,

- любые хронические инфекционно-воспалительные процессы в глазных и смежных структурах,

- эндокринно-метаболические расстройства (сахарный диабет),

- аутоиммунные заболевания,

- неадекватное применение антибиотиков, гормонсодержащих средств, анестетиков,

- недостаточный и неправильный уход за контактными линзами,

- несоблюдение элементарных принципов гигиены органов зрения,

- (для новорожденных) заражение патогенной флорой в родовых путях инфицированной матери,

- нелеченные бактериальные, грибковые, протозойные инфекции в урогенитальной и других системах организма,

- конъюнктивиты аллергической этиологии,

- гиповитаминозы А и В, полигиповитаминозы.

Симптоматика

Различают несколько форм язвенного кератита: простую, гнойную и ползучую язву (в других классификациях корнеальные язвы делятся лишь на два типа – разъедающие и ползучие). Ползучая язва названа так в связи с тенденцией к рубцеванию с одного края и дальнейшему распространению, расширению язвенной раны с другого – в результате язва словно смещается, ползет по роговице, оставляя за собой рубцовое бельмо.

Любой тип корнеальной язвы характеризуется интенсивной болью, гиперсекрецией слезной жидкости, светобоязнью, покраснением. В большинстве случаев имеет место гнойный, слизисто-гнойный, гнойно-некротический экссудат.

Процесс чаще носит односторонний характер.

Как показано выше, начало язвенного кератит может быть спровоцировано хроническим воспалением в смежных глазных или периорбитальных структурах, но верно и обратное: воспаление нередко распространяется с роговицы вовне или вглубь.

В целом, язвенные кератиты, – при всем разнообразии этиологии, клинических форм и типов течения, – представляют собой мучительное, изнурительно-болезненное состояние с неблагоприятным прогнозом в плане зрительных функций. Среди наиболее опасных осложнений – сепсис , глаукома , атрофия зрительного нерва, менингит , абсцесс мозга, орбитальный целлюлит (флегмона), панофтальмит. Последние два состояния чаще всего приходится разрешать экстренной энуклеацией – тотальным удалением глазного яблока.

Диагностика

Помимо стандартного офтальмологического осмотра, в целях уточняющей и дифференциальной диагностики при язвенном кератите прибегают к исследованию со щелевой лампой, окрашивающим пробам, диафаноскопии, УЗИ и другим диагностическим методам из богатого арсенала современной офтальмологии.

Для микробиологической диагностики отбирают мазок и/или соскоб (выбор конкретного метода идентификации патогена также определяется особенностями конкретного случая).

Лечение

Очевидно, что первоочередной и главной задачей является элиминация инфекции. С этой целью проводится активная комплексная антисептическая терапия: в зависимости от природы и чувствительности возбудителя, назначаются антибиотики, антимикотики, противопротозойные, противогерпетические препараты, принимаются меры к укреплению общего и локального иммунитета, купированию болевого синдрома и воспалительного процесса, местной обработке. При неинфекционной этиологии назначают десенсибилизирующие, антигистаминные, иммуносупрессивные и другие препараты по показаниям. На этапе реабилитации важная роль отводится физиотерапевтическим процедурам.

Однако при язвенном кератите зачастую не обойтись без офтальмохирургического вмешательства: вскрывают переднюю камеру, обеспечивая дренаж скопившихся гнойных масс, производят антисептическую обработку, осуществляют сквозную или послойную кератопластику и т.п. В целом, техника и объем вмешательства определяются особенностями конкретного случая. В настоящее время широко применяются современные высокотехнологичные методы офтальмохирургии, позволяющие сократить объем, риски и травматичность операции до действительного минимума.

После успешной эрадикации возбудителя инфекции и полного излечения язвенного процесса во многих случаях рассматриваются возможности устранения рубцового бельма и восстановления прозрачности роговицы путем трансплантации.

- Режущая боль в глазах

- Гнойные выделения из глаз

- Светобоязнь

- Ухудшение зрения

- Тяжело открыть и закрыть глаз