Современные методы лечения узлового зоба uMEDp

Современные методы лечения узлового зоба

При динамическом наблюдении 40 пациентов по поводу УКЗ отмечался рост узловых образований в среднем на 20% от исходного объема узла за 10 лет. Темп роста объема узлов можно охарактеризовать как медленный.

При проведении ретроспективного анализа отдаленных результатов лечения 80 пациентов, прооперированных по поводу УКЗ, выявлено: рекомендуемым объемом оперативного вмешательства в плане предотвращения количества рецидивов узлового зоба в отдаленный послеоперационный период является радикальное хирургическое лечение (тиреоидэктомия, предельно субтотальная резекция щитовидной железы).

При применении интерстициальной лазерной фотокоагуляции (ИЛФ) 36 пациенткам отмечалось уменьшение объема узловых образований у 31 больной (86%): на 28-й неделе наблюдения – на 69% от исходного объема узла (в 2,3 раза), на 84-й неделе – на 81% (в 2 раза). У 5 пациенток (14%) динамики объема узлового образования выявлено не было.

На основании полученных данных сделан вывод: ИЛФ может рассматриваться как альтернатива хирургическому вмешательству при УКЗ у пациентов с высоким операционным риском при наличии относительных показаний к операции в виде больших размеров узла (более 4 мл) и настоятельном желании пациентов, обусловленном косметическим дефектом.

- КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заболевания щитовидной железы, узловой зоб, эндокринология

- оценка динамики размеров узловых образований при длительном динамическом наблюдении,

- оценка эффективности хирургического лечения узлового коллоидного зоба (УКЗ) в зависимости от объема оперативного вмешательства,

- определение круга показаний и оценка эффективности интерстициальной лазерной фотокоагуляции узлового коллоидного зоба в ходе проспективного наблюдения за группой пациентов.

При динамическом наблюдении 40 пациентов по поводу УКЗ отмечался рост узловых образований в среднем на 20% от исходного объема узла за 10 лет. Темп роста объема узлов можно охарактеризовать как медленный.

При проведении ретроспективного анализа отдаленных результатов лечения 80 пациентов, прооперированных по поводу УКЗ, выявлено: рекомендуемым объемом оперативного вмешательства в плане предотвращения количества рецидивов узлового зоба в отдаленный послеоперационный период является радикальное хирургическое лечение (тиреоидэктомия, предельно субтотальная резекция щитовидной железы).

При применении интерстициальной лазерной фотокоагуляции (ИЛФ) 36 пациенткам отмечалось уменьшение объема узловых образований у 31 больной (86%): на 28-й неделе наблюдения – на 69% от исходного объема узла (в 2,3 раза), на 84-й неделе – на 81% (в 2 раза). У 5 пациенток (14%) динамики объема узлового образования выявлено не было.

На основании полученных данных сделан вывод: ИЛФ может рассматриваться как альтернатива хирургическому вмешательству при УКЗ у пациентов с высоким операционным риском при наличии относительных показаний к операции в виде больших размеров узла (более 4 мл) и настоятельном желании пациентов, обусловленном косметическим дефектом.

Рис. 1. Динамика изменений объема узловых образований щитовидной железы исходно, на 28-й, 42-й, 84-й, 126-й и 168-й неделях исследования

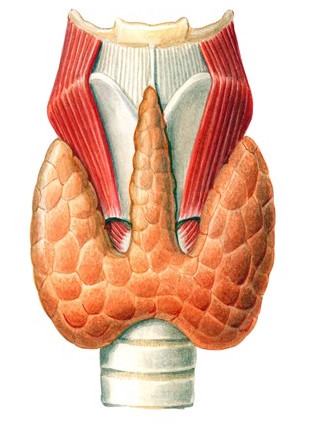

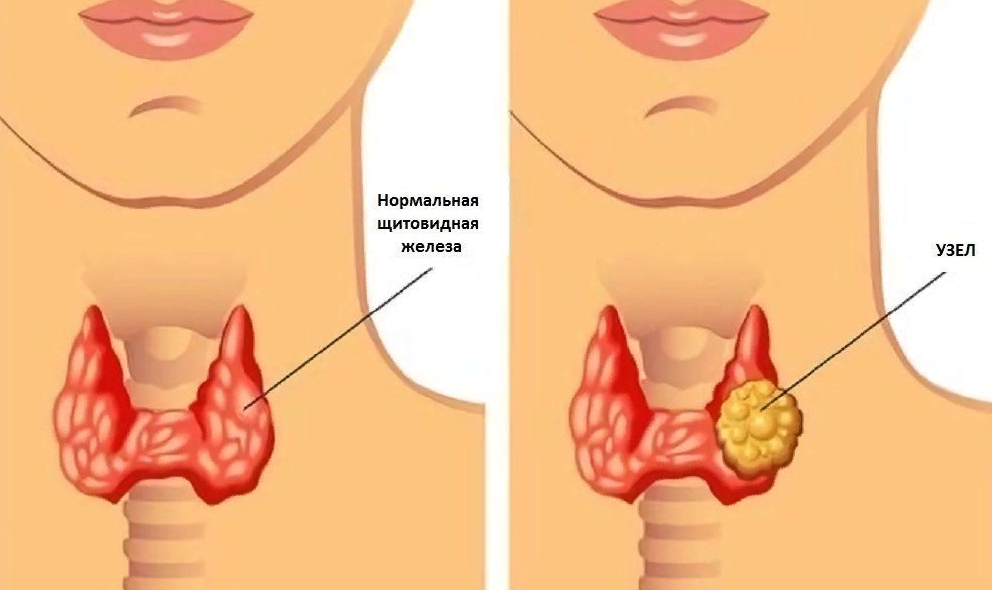

Узловые образования щитовидной железы (ЩЖ) являются весьма распространенной эндокринной патологией, которой страдают до 40% населения, и представляют собой большую клиническую проблему [1, 2]. Узловой зоб – это собирательное клиническое понятие, объединяющее различные по морфологии объемные образования щитовидной железы (1 см и более), выявляемые с помощью пальпации и визуализирующих инструментальных методов диагностики, чаще всего ультразвукового исследования. По данным мировой литературы, в структуре такого собирательного понятия, как «узловой зоб», 40–60% составляет узловой коллоидный, в разной степени пролиферирующий зоб, 10–15% – гипертрофическая форма аутоиммунного тиреоидита, 5–10% – аденомы щитовидной железы, 3–5% – кисты, 1–10% наблюдений – рак щитовидной железы [2].

Среди применяемых вариантов тактики ведения пациентов с узловым коллоидным пролиферирующим зобом наряду с динамическим наблюдением (при образованиях небольшого размера без нарушений функции щитовидной железы) используются хирургические методы лечения, а также альтернативные методы терапии (интерстициальная лазерная фотокоагуляция, алкогольная абляция и другие виды малоинвазивной деструкции узловых образований) [3, 4, 5]. Однако эффективных методов лечения узлового зоба на сегодняшний момент не существует, а отношение к используемым – неоднозначное. В связи с вышеизложенным целями исследования являлись:

- оценка динамики размеров узловых образований при длительном динамическом наблюдении,

- оценка эффективности хирургического лечения узлового коллоидного зоба в зависимости от объема оперативного вмешательства,

- определение круга показаний и оценка эффективности интерстициальной лазерной фотокоагуляции узлового зоба в ходе проспективного наблюдения за группой пациентов.

Материалы и методы. Динамическое наблюдение пациентов с узловым коллоидным зобом

Нами был проведен ретроспективный анализ данных 40 пациентов, находившихся под динамическим наблюдением по поводу узлового коллоидного зоба (УКЗ) (городская поликлиника № 131, г. Москва). Период наблюдения составил 10 лет (1998–2008). Все пациенты были женского пола. Средний возраст составил 38,4 ± 2,3 лет. В связи с известными рисками естественного течения УКЗ оценивалась динамика объема щитовидной железы и узловых образований согласно данным УЗИ, а также динамика уровня тиреоидных гормонов. Все пациенты в этой группе имели исходно нормальный объем щитовидной железы (средний объем щитовидной железы составил 14,7 ± 0,88 мл). Данных об изменении объема щитовидной железы в исходе периода наблюдения получено не было (среднее значение 14,9 ± 0,91 мл). Все пациенты в данной группе имели нормальный уровень ТТГ (2,5 ± 0,44 мМе/л – в 1998 г., 2,6 ± 0,35 мМе/л – в 2008 г.).

Оценка эффективности хирургического лечения узлового коллоидного зоба

В целях определения эффективности хирургического лечения УКЗ нами была поставлена задача оценить корреляцию между объемом оперативного вмешательства и количеством рецидивов УКЗ. Для этого мы провели ретроспективный анализ отдаленных результатов лечения 80 пациентов, прооперированных по поводу УКЗ и находившихся под наблюдением в городской поликлинике № 131 (Москва). Период наблюдения составил 10 лет (1998– 2008). Все пациенты – женского пола, средний возраст – 42,6 ± 2,1 года. На дооперационном этапе все пациентки были обследованы по стандартной методике дифференциально-диагностического поиска при узловом зобе. 17 больных (42,5%) предъявляли жалобы на чувство дискомфорта в области передней поверхности шеи. Средний объем щитовидной железы составил 25,8 ± 2,4 см3. В послеоперационном периоде все пациентки получали заместительную гормональную терапию препаратами левотироксина по поводу гипотиреоза (от субклинического до манифестного) вне объема оперативного вмешательства. Средний уровень ТТГ в 1998 г. составил 1,9 ± 0,26 мМе/л, в 2008 г. – 2,1 ± 0,26 мМе/л. В зависимости от вида проведенного оперативного вмешательства все пациенты были разделены на 2 группы:

- объем оперативного вмешательства – субтотальная резекция щитовидной железы, тиреоидэктомия (40 человек),

- объем оперативного вмешательства – органосохраняющая резекция доли щитовидной железы либо гемитиреоидэктомия (40 человек).

Под рецидивом понимали выявление узлов в ткани щитовидной железы в различные сроки после проведенного оперативного лечения.

Оценка эффективности интерстициальной лазерной фотокоагуляции узлового зоба

Под наблюдением находились 36 пациенток в возрасте от 28 до 52 лет (средний возраст 38,4 ± 2,4 года) с узловым коллоидным зобом. Критериями отбора для включения в исследование являлись: наличие относительных показаний для оперативного лечения по поводу узлового коллоидного зоба, наличие медицинских противопоказаний к оперативному лечению либо категорический отказ пациентки от операции, настоятельное желание пациентки осуществить лечение с косметическими целями. Обязательным условием являлось исключение злокачественного характера образования путем проведения тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ). Гистологический тип опухоли определялся по классификации ВОЗ [6].

На первом этапе все пациентки были обследованы по стандартной методике дифференциально-диагностического поиска при узловом зобе, включающей в себя выявление жалоб, сбор анамнеза, физикальное обследование с пальпацией щитовидной железы, ультразвуковое исследование щитовидной железы, определение уровня тиреоидных гормонов (тиреотропный гормон, свободный тироксин), тонкоигольную аспирационную биопсию. 11 пациенток имели жалобы на чувство дискомфорта в области передней поверхности шеи. Все пациентки, включенные в исследование, имели нормальную функцию щитовидной железы (средний уровень ТТГ составил 2,5 ± 1,4 мМе/л). Средний объем щитовидной железы на начало исследования составил 21,3 ± 1,4 мл. Средний объем узловых образований – 6,9 ± 1,16 мл.

На втором этапе всем пациенткам была выполнена интерстициальная лазерная фотокоагуляция (ИЛФ) посредством введения в центральную зону узлового образования щитовидной железы пункционной иглы с имеющимся внутри световодом. Данное вмешательство проводилось с использованием аппарата «Скальпель лазерный программируемый трехрежимный портативный одноволновый ЛСП ИРЭ-Полюс" » . Мощность воздействия составила 3–5 Вт, длительность воздействия – 6–10 минут. Данные параметры, а также кратность воздействия (от 2 до 5 раз с интервалом в две недели) определялись индивидуально, в зависимости от локализации, размеров, а также характера содержимого узлового образования.

На третьем этапе исследования проводилось динамическое наблюдение общей продолжительностью 24 месяца. В качестве критерия оценки эффективности ИЛФ был выбран объем узловых образований щитовидной железы и его динамика на протяжении всего периода наблюдения. Оценка эффективности ИЛФ производилась на контрольных осмотрах (на 28-й, 42-й, 84-й, 126-й и 168-й неделях). Определение величины объема узловых образований осуществляли на основании данных УЗИ щитовидной железы. На протяжении всего периода наблюдения изменений в динамике объема щитовидной железы выявлено не было (средний объем щитовидной железы на 168-й неделе исследования составил 20,3 ± 1,1 мл), уровень тиреоидных гормонов оставался нормальным (2,9 ± 0,9 мМе/л). Исходно средний объем узловых образований составил 6,9 ± 1,12 мл, на 168-й неделе наблюдения – 1,1 ± 0,37 мл. Локального изменения и деформации окружающей ткани щитовидной железы не отмечалось. При контрольной неаспирационной пункционной биопсии с последующим цитологическим исследованием (на 42-й, 126-й неделях) в зоне деструкции определялся коллоидный, в разной степени пролиферирующий зоб (признаков атипии не выявлено). Все манипуляции проводились без местного обезболивания, что свидетельствует о хорошей переносимости процедуры.

Статистическая обработка данных

Статистическая обработка данных производилась с помощью пакетов программ Excel, StatSoft Statistica v6.0 Multilingual и SPSS 11.0. Каждая из переменных апроксимировалась кривой нормального распределения. Доля пропущенных значений составила 0%. Использовались следующие методы статистического анализа: проверка нормальности распределения количественных признаков с использованием критерия Колмогорова – Смирнова с поправкой Лиллиефорса, проверка равенства генеральных дисперсий с помощью критериев Фишера и Кохрэна, t-критерий для зависимых выборок. Критическое значение уровня статистической значимости принималось равным 5% (p

2. Клинические рекомендации американской тиреоидологической ассоциации по диагностике и лечению узлового зоба / А.В. Подзолков, В.В. Фадеев // Клин. и эксперимент. тиреоидология. Т. 2. 2006. № 1. С. 9–15.

3. Cakir B., Topaloglu O., Gul K., Agac T., Aydin C., Dirikoc A., Gumus M., Yazicioglu K., Ersoy R.U., Ugras S. Effects of percutaneous laser ablation treatment in benign solitary thyroid nodules on nodule volume, thyroglobulin and anti-thyroglobulin levels, and cytopathology of nodule in 1 yr follow-up // J. Endocrinol. Invest. Vol. 29. 2006. № 10. P. 876–884.

4. Døssing H., Bennedbaek F.N., Hegedüs L. Ultrasound-guided interstitial laser photocoagulation of an autonomous thyroid nodule: the introduction of a novel alternative // Thyroid. Vol. 13. 2003. № 9. P. 885–888.

5. Døssing H., Bennedbaek F.N., Hegedüs L. Ultrasound-guided interstitial laser photocoagulation of an autonomous thyroid nodule: the introduction of a novel alternative // Thyroid. Vol. 13. 2003. № 9. P. 885–888.

6. Pathology and genetics of tumours of endocrine organs / Ed. by R.A. DeLellis, R.V. Lloyd, P.U. Heitz, C. Eng // IARC/World Health Organization classification of tumours. Lyon: IARC Press, 2004. 320 p.

"