Нетоксический многоузловой зоб (E04.2) > Справочник заболеваний MedElement > MedElement

Нетоксический многоузловой зоб (E04.2)

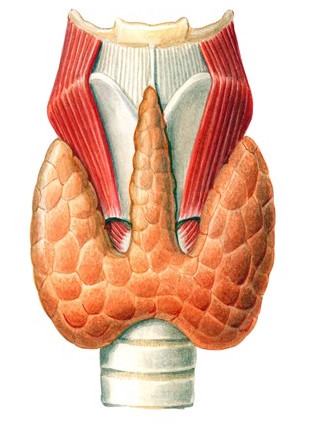

Нетоксический многоузловой зоб - неопухолевое заболевание щитовидной железы (ЩЖ), патогенетически связанное с хроническим дефицитом йода в организме, проявляющееся формированием нескольких узловых образований в результате очаговой пролиферации Пролиферация - увеличение числа клеток какой-либо ткани вследствие их размножения

тироцитов Тироцит - эпителиальная клетка, из тироцитов построены стенки фолликулов щитовидной железы

и накопления коллоида.

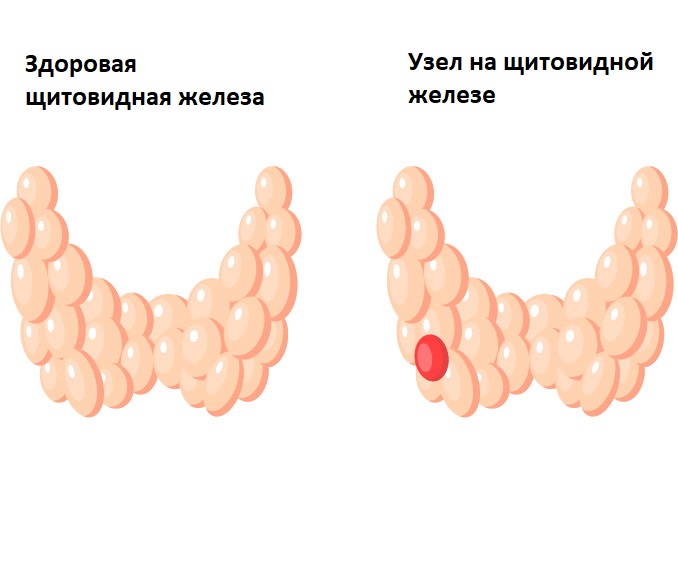

Узловой зоб - собирательное клиническое понятие, объединяющее все пальпируемые образования в ЩЖ, которые имеют различные морфологические характеристики. Термин используется клиницистами до цитологической верификации диагноза.

Узловое образование (узел) ЩЖ - образование в ЩЖ, определяемое пальпаторно и/или при помощи любого визуализирующего метода исследования и имеющее размер 1 см и более.

Облачная МИС МедЭлемент"

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 800 RUB / 5500 KZT / 27 BYN - 1 рабочее место в месяц

Классификация

Классификация зоба, рекомендованная ВОЗ (2001 г.)

По степени увеличения:

- степень 0 - зоба нет (объем каждой доли не превышает объем дистальной фаланги большого пальца руки исследуемого),

- степень 1 - зоб пальпируется, но не виден при нормальном положении шеи, сюда же относятся узловые образования, не приводящие к увеличению самой железы,

- степень 2 - зоб четко виден при нормальном положении шеи.

По количеству узловых образований:

- узловой зоб - единственное инкапсулированное образование в щитовидной железе (солитарный узел),

- многоузловой зоб - множественные инкапсулированные узловые образования в ЩЖ, не спаянные между собой,

- конгломератный узловой зоб - несколько инкапсулированных образований в ЩЖ, спаянных друг с другом и формирующим конгломерат,

- диффузно-узловой зоб (смешанный) - узлы (узел) на фоне диффузного увеличения ЩЖ.

Этиология и патогенез

Этиология

Наиболее частой причиной развития нетоксического узлового зоба является йодный дефицит.

Патогенез

В условиях йодного дефицита щитовидная железа подвержена воздействию комплекса стимулирующих факторов, которые обеспечивают продукцию адекватного количества тиреоидных гормонов в условиях дефицита основного субстрата для их синтеза. В результате происходит увеличение объема щитовидной железы - формируется диффузный эутиреоидный зоб. В зависимости от выраженности йодного дефицита, он может формироваться у 10-80% всего населения.

Тироциты исходно обладают различной пролиферативной активностью (обладают микрогетерогенностью). Одни пулы тироцитов более активно захватывают йод, другие быстро пролиферируют, третьи имеют низкую функциональную и пролиферативную активность. В условиях йодного дефицита микрогетерогенность тироцитов приобретает патологический характер: тироциты, обладающие наибольшей способностью к пролиферации, в большей степени отвечают на гиперстимуляцию. Таким образом, формируется узловой и многоузловой эутиреоидный зоб.

Основной особенностью многоузлового зоба является морфологическая и функциональная гетерогенность ткани щитовидной железы. Активная пролиферация клеток йододефицитного зоба связана с повышенным риском образования соматических мутаций. В том числе возникают и активирующие мутации, приводящие к автономной функции тироцитов. Среди этих мутаций наиболее изучены мутация рецептора ТТГ, приводящая к его стойкой активации даже при отсутствии лиганда, а также мутация белка Gs-альфа, участвующего в передаче рецепторного сигнала на аденилатциклазу.

Эпидемиология

Среди здорового населения при пальпации щитовидной железы узловой зоб регистрируют у 3-5% обследуемых, при аутопсии ткани щитовидной железы узловые образования обнаруживают в 50% случаев.

Распространенность узлового зоба выше в регионах йодного дефицита (от 10-40%), а также в регионах, подвергшихся ионизирующему облучению.

Частота заболевания увеличивается с возрастом и выше у женщин, по сравнению с мужчинами (1:10).

Частота выявления узлового зоба во многом зависит от метода исследования. При пальпации в неэндемичных по зобу областях узловые образования в щитовидной железе обнаруживаются у 4-7% взрослого населения, а при УЗИ - у 10-20%. В условиях йодного дефицита эти цифры существенно возрастают.

Факторы и группы риска

Основная группа риска развития йоддефицитных заболеваний:

- дети в возрасте до 3-х лет,

- беременные,

- кормящие грудью,

Группа особого риска по формированию наиболее угрожающих в медико-социальном плане последствий йододефицита:

- девочки в период полового созревания,

- женщины детородного (фертильного) возраста,

- беременные и кормящие,

- дети и подростки.

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Жалобы пациентов с узловыми образованиями в щитовидной железе носят неспецифический характер. Единственной жалобой может быть чувство дискомфорта в области шеи. Чаще всего больные с узловыми образованиями небольших размеров вообще не предъявляют никаких жалоб.

Одышка, которая может усиливаться при повороте головы, дисфагия Дисфагия - общее название расстройств глотания

, чувство давления в области шеи характерны для пациентов с загрудинно расположенным узловым зобом или с узлами больших размеров.

Диагностика

Основными задачами врача-эндокринолога при обнаружении узлового образования щитовидной железы (ЩЖ) являются:

- исключение или подтверждение наличия опухоли ЩЖ и установление клинического диагноза, подтвержденного морфологически,

- определение тактики лечения/наблюдения больного с узловыми образованиями.

Эти задачи решаются на основных этапах обследования.

Анамнез

Следует учитывать наличие узлового зоба у родственников, наличие медуллярного рака в семье, предшествующее облучение головы и шеи, проживание в регионах йодного дефицита и зонах, подвергшихся ионизирующему излучению.

Важно наличие быстрого роста, быстрого появления "узла", которые может отмечать сам пациент. Изменение голоса, поперхивание при еде, питье, изменение голоса.

Физикальное обследование

При осмотре шея пациента может быть не изменена, однако узловое образование может быть видно при запрокинутой назад голове.

При пальпации можно разграничить узловой, диффузный и многоузловой зоб. Пальпаторно оценивают болезненность узла, его консистенцию, смещаемость по отношению к окружающим тканям, распространение зоба за грудину (достижимость нижнего полюса при глотании).

При узле большого размера (больше 5 см в диаметре) может возникнуть деформация шеи, набухание шейных вен (бывает редко, только при очень значительных размерах узлов).

Признаки сдавления в случае крупного загрудинного зоба появляются обычно при поднимании рук выше головы (симптом Пембертона), при этом развиваются гиперемия лица, головокружение или обморок.

Обязательно исследуют лимфатические узлы шеи.

1. УЗИ щитовидной железы - самый распространенный метод визуализации ЩЖ. Позволяет подтвердить или опровергнуть наличие у пациента узлового и/или диффузного зоба.

Отличительной и основной особенностью истинного узлового зоба при УЗИ является наличие капсулы. Капсула представляет собой границу узла, которая имеет, как правило, более высокую эхогенность, чем собственно ткань образования.

2. Сцинтиграфия ЩЖ с технецием 99 mТс - метод диагностики функциональной автономии ЩЖ.

Основными показаниями для проведения исследования у пациентов с узловым зобом являются:

- снижение содержания ТТГ (дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с тиреотоксикозом),

- подозрение на функциональную автономию ЩЖ,

- зоб больших размеров с загрудинным распространением,

- рецидив зоба.

Для первичной диагностики узлового зоба данный метод не является информативным и используется только по показаниям.

3. Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) ЩЖ - метод прямой морфологической (цитологической) диагностики при узловом зобе, позволяет провести дифференциальную диагностику заболеваний, проявляющихся узловым зобом и исключить злокачественную патологию ЩЖ.

Показания для проведения:

- узловые образования ЩЖ, равные или превышающие в диаметре 1 см (обнаруженные при пальпации и/или УЗИ ЩЖ),

- случайно диагностированные образования меньшего размера при подозрении на злокачественную опухоль ЩЖ (по данным УЗИ), при условии технической возможности выполнить пункцию под контролем УЗИ,

- клинически значимое увеличение (более 5 см) ранее обнаруженного узлового образования ЩЖ при динамическом наблюдении.

Эффективность получения адекватного цитологического материала при ТАБ существенно повышается, если процедура проводится под контролем УЗИ. При многоузловом зобе, когда проведение пункционной биопсии каждого из узловых образований не представляется возможным, проводится прицельное исследование образований, которые по эхографическим признакам подозрительны на опухоль ЩЖ.

4. Рентгенография грудной клетки с контрастированием пищевода барием: рекомендована при наличии у пациента узлового зоба больших размеров, при частично загрудинном расположении узлового зоба.

5. МРТ и КТ. Показания к проведению: отдельные случаи загрудинного зоба и распространенные формы рака ЩЖ.

6. Консультация других специалистов: при компрессионном синдроме необходима консультация оториноларинголога.

Клинические рекомендации Американской тиреоидологической ассоциации по диагностике зоба (ТАБ)

В случае проведения ТАБ одного только "доминантного" или наиболее крупного узлового образования существует вероятность про пустить рак ЩЖ. В этом плане большее значение имеет не размер узловых образований, а их ультра звуковые особенности, включая наличие микро кальцинатов, гипоэхогенности узла солидных узлов (более темный, чем окружающая паренхима ) и внут риузловой гиперваскуляризации .

В случае выявления двух и более узлов размера ми более 1-1,5 см пунктировать следует преимущест венно узлы, которые имеют подозрительные ультразву ковые особенности.

В том случае, если ни один из узлов не имеет характерных для злокачественных образований ультра звуковых признаков, и при этом обнаруживаются конгло мератные узловые образования со сходной эхографической структурой, вероятность злокачественности низка. Ц елесообразна пункция наиболее крупного узла.

Низкий или низконормальный уровень ТТГ мо жет свидетельствовать о наличии функциональной ав тономии ЩЖ. В этом случае необходимо выполнение сцинтиграфии и проведение сравнительного анализа полученной картины с данными ультразвукового исследования для того, чтобы определить функциональные возможности всех узлов размерами более 1-1,5 см. Пунктировать необходимо только "холодные" и "теплые" узловые образования, при этом преимущественно те, которые имеют подозрительные ультразвуковые характеристики.

Лабораторная диагностика

Исследование уровня ТТГ показано всем больным с узловым зобом.

Осуществляется оценка содержания уровня тиреоидных гормонов в крови.

При обнаружении измененного содержания ТТГ:

- в случае снижения дополнительно проводят определение концентрации св. Т4 и св. Т3,

- при повышении определяют концентрацию св. Т4.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику проводят со следующими заболеваниями:

- фолликулярная аденома,

- гипертрофическая форма аутоиммунного тиреоидита с формированием ложных узлов$

- солитарная киста,

- рак щитовидной железы.

Помогают дифференциации тонкоигольная аспирационная биопсия, а также результаты УЗИ и сцинтиграфии ЩЖ, гормональные исследования.

Осложнения

С течением времени возможно развитие функциональной автономии щитовидной железы (независимый от влияния ТТГ захват йода и продукция тироксина тироцитами).

Лечение

Цель лечения - стабилизация размеров узлового образования щитовидной железы (ЩЖ).

На сегодняшний день существуют несколько указанных ниже подходов в лечении.

1. Динамическое наблюдение - предпочтительная тактика у больных с непальпируемыми узловыми образованиями, обнаруженными случайно при УЗИ, имеющими диаметр до 10 мм (1 см), а также у людей пожилого возраста с многоузловым зобом и доброкачественной цитологической картиной, имеющих выраженную патологию сердечно-сосудистой системы.

Под динамическим наблюдением понимают оценку функции ЩЖ (определение содержания ТТГ) и размера узлового образования (УЗИ ЩЖ) один раз в год.

2. Супрессивная терапия левотироксином натрия, цель которой - подавление секреции ТТГ. Данный подход оправдан в ситуации сочетания солитарного узлового зоба с диффузным увеличением объема ЩЖ. При многоузловом зобе данная терапия не эффективна.

3. Оперативное лечение показано при многоузловом зобе с признаками компрессии окружающих органов и/или косметическим дефектом, обнаруженной функциональной автономии. Послеоперационная профилактика рецидива узлового зоба (в 50-80% случаев) включает назначение левотироксина натрия с супрессивной целью (ТТГ менее 0,5 МЕ/л) в дозе - 2-4 мкг/ (кг × сут.).

4. Терапия радиоактивным йодом: в последние десятилетия в мире накоплен большой опыт успешного применения данного метода лечения многоузлового зоба небольших размеров (менее 50 мл). Метод позволяет в течение нескольких месяцев достичь уменьшения объема ЩЖ на 40-50% даже после однократного введения изотопа.

Прогноз

Прогноз при нетоксическом многоузловом зобе, подтвержденном цитологически, для жизни и трудоспособности благоприятный. С течением времени возможно развитие функциональной автономии щитовидной железы, что диктует необходимость проведения радикального лечения (оперативное или терапия радиоактивным йодом).

Госпитализация

Госпитализация в большинстве случаев не показана, кроме случаев узлового зоба большого размера с компрессионным синдромом.

Профилактика

Целью профилактики является нормализация потребления йода населением. Потребность в йоде составляет:

- 90 мкг в сутки - в возрасте 0-59 месяцев,

- 120 мкг в сутки - в возрасте 6-12 лет,

- 150 мкг/сутки - для подростков и взрослых,

- 250 мкг/сутки - для беременных и кормящих.

Обеспечение нормального потребления йода в регионах йодного дефицита возможно путем внедрения методов массовой, групповой и индивидуальной профилактики.

Массовая профилактика

Всеобщее йодирование соли рекомендовано ВОЗ, Минздравом РК и РФ, в качестве универсального и высокоэффективного метода массовой йодной профилактики.

Всеобщее йодирование соли означает, что практически вся соль для употребления человеком (т.е. продающаяся в магазинах и используемая в пищевой промышленности) должна быть йодирована. Для достижения оптимального потребления йода (150мкг/сут.) ВОЗ и Международный совет по контролю за йоддефицитными заболеваниями рекомендуют добавления в среднем 20-40 мг йода на 1 кг соли. В качестве йодированной добавки рекомендовано использовать йодид калия.

В дальнейшем проведение массовой йодной профилактики приводит к значительному снижению распространенности всех форм зоба.

Групповая и индивидуальная йодная профилактика проводится в определенные периоды жизни (беременность, кормление грудью, детский и подростковый периоды), когда физиологическая потребность в йоде возрастает, и заключается в приеме фармакологических средств, содержащих физиологическую дозу калия йодида.

В группах повышенного риска допустимо использовать только фармакологические средства, содержащие точно стандартизированную дозу йода. В этих группах населения особенно высока распространенность именно эндемического зоба, и, следовательно, прием препаратов с точной дозировкой имеет не только профилактическое, но и лечебное значение.

Рекомендуемые дозы йодида калия для проведения профилактики в группах повышенного риска:

- калий йодид длительно внутрь 50-100 мкг/сут. - дети до 12 лет,

- 100-200 мкг/сут. - подростки и взрослые,

- 200 мкг/ сут. - беременные и кормящие женщины.

Информация

Источники и литература

- Braverman L. Diseases of the thyroid. - Humana Press, 2003

- Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний. Руководство, М., 2002

- стр. 278-281

- стр. 535-541

- стр. 370-378

- http://thyronet.rusmedserv.com -