Узловой зоб у взрослых > Клинические рекомендации РФ 2013-2017 (Россия) > MedElement

Узловой зоб у взрослых

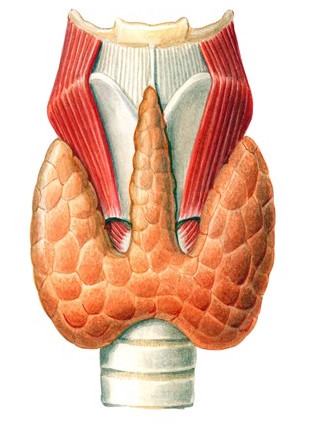

Узловой или многоузловой зоб — собирательное клиническое понятие, объединяющее все пальпируемые очаговые образования в щитовидной железе, которые имеют различные морфологические характеристики.

Узловой или многоузловой коллоидный зоб (УКЗ) — заболевание щитовидной железы, возникающее в результате очаговой пролиферации тиреоцитов и накопления коллоида.

Нетоксический зоб — заболевание, характеризующееся диффузным или узловым увеличением щитовидной железы без нарушения ее функции.

Классификация по МКБ-10 Другие формы нетоксического зоба (E04) Е04.1 – Нетоксический одноузловой зобЕ04.2 – Нетоксический многоузловой зоб E04.8 – Другие уточненные формы нетоксического зоба E04.9 – Нетоксический зоб неуточненный Облачная МИС МедЭлемент"

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 800 RUB / 5500 KZT / 27 BYN - 1 рабочее место в месяц

Классификация

КлассификацияСтепени увеличения щитовидной железы методом пальпации ВОЗ (2001 г):

• 0 (нулевая) степень — зоба нет (объем каждой доли не превышает объема дистальной фаланги большого пальца руки обследуемого).

• 1 степень — зоб пальпируется, но не виден при нормальном положении шеи. Сюда же относятся узловые образования, не приводящие к увеличению самой железы.

• 2 степень — зоб четко виден при нормальном положении шеи.

Международная цитологическая классификация (Bethesda Thyroid Classification, 2009): • I категория – неинформативная пункция (периферическая кровь, густой коллоид,кистозная жидкость),• II категория – доброкачественное образование (коллоидные и аденоматозные узлы, хронический аутоиммунный тиреоидит, подострый тиреоидит),

• III категория – атипия неопределенного значения (сложная для интерпретации пункция с подозрением на опухолевое поражение),

• IV категория – фолликулярная неоплазия,• V категория – подозрение на злокачественную опухоль (подозрение на папиллярный рак, подозрение на медуллярный рак, подозрение на метастатическую карциному, подозрение на лимфому),

• VI категория – злокачественная опухоль (папиллярный рак, низкодифференцированный рак, медуллярный рак, анапластический рак).

Этиология и патогенез

Этиология и патогенезСуществует множество этиологических факторов развития узлового нетоксического зоба (зобогенные вещества, дефект синтеза тиреоидных гормонов), но наиболее частой причиной его развития служит йодный дефицит. Диффузный эндемический зоб и узловой коллоидный зоб входят в спектр йододефицитных заболеваний.

На ранних стадиях развития зоба (как правило, у детей, подростков и молодых людей) происходит компенсаторная гипертрофия тиреоцитов.

Формирование в щитовидной железе узловых образований расценивается как инволюция органа на фоне диффузного эндемического зоба в условиях хронического йодного дефицита.

Несомненно, что все реакции адаптации стимулируются и контролируются тиреотропным гормоном (ТТГ). Однако, как было показано во многих работах, уровень ТТГ при диффузном нетоксическом зобе (ДНЗ) не повышается. В ходе ряда исследований in vivo и in vitro были получены новые данные об ауторегуляции щитовидной железы йодом и аутокринными ростовыми факторами. По современным представлениям, повышение продукции ТТГ или повышение чувствительности к нему тиреоцитов имеет лишь второстепенное значение в патогенезе йододефицитного зоба. Основная роль при этом отводится аутокринным ростовым факторам, таким как инсулиноподобный ростовой фактор 1 типа, эпидермальный ростовой фактор и фактор роста фибробластов, которые в условиях снижения содержания йода в щитовидной железе оказывают мощное стимулирующее воздействие на тиреоциты. Экспериментально было показано, что при добавлении в культуру тиреоцитов калия йодида (КI) наблюдалось снижение ТТГ-индуцируемой цАМФ (циклический аденозинмонофосфат) — опосредованной экспрессии мРНК инсулиноподобным ростовым фактором 1 типа, с полным ее прекращением при значительном увеличении дозы калия йодида.

Хорошо известно, что йод сам по себе не только служит субстратом для синтеза тиреоидных гормонов, но и регулирует рост и функцию щитовидной железы. Пролиферация тиреоцитов находится в обратной зависимости от интратиреоидного содержания йода. Высокие дозы йода ингибируют поглощение йода, его органификацию, синтез и секрецию тиреоидных гормонов, поглощение глюкозы и аминокислот. Йод, поступая в тиреоцит, вступает во взаимодействие не только с тирозильными остатками в тиреоглобулине, но и с липидами. Образованные в результате этого соединения (йодолактоны и йодальдегиды) служат основными физиологическими блокаторами продукции аутокринных ростовых факторов. В щитовидной железе человека идентифицировано много различных йодолактонов, которые образуются за счет взаимодействия мембранных полиненасыщенных жирных кислот (арахидоновой, докозогексаеновой и др.) с йодом в присутствии лактопероксидазы и перекиси водорода.

В условиях хронической йодной недостаточности возникает снижение образования йодлипидов — веществ, сдерживающих пролиферативные эффекты аутокринных ростовых факторов (инсулиноподобного ростового фактора 1 типа, фактора роста фибробластов, эпидермального ростового фактора). Кроме того, при недостаточном содержании йода происходит повышение чувствительности этих аутокринных ростовых факторов к ростовым эффектам ТТГ, снижается продукция трансформирующего фактора роста-b, который в норме служит ингибитором пролиферации, активируется ангиогенез.

Все это приводит к увеличению щитовидной железы, образованию йододефицитного зоба.

Помимо йодного дефицита, к другим причинам, имеющим отношение к развитию зоба, относят курение, прием некоторых лекарственных средств, экологические факторы. Имеют значение также пол, возраст, наследственная предрасположенность.

Эпидемиология

ЭпидемиологияПо данным эпидемиологических исследований, проведенных Федеральным эндокринологическим научным центром, в Российской Федерации не существует территорий, на которых население не подвергалось бы риску развития йододефицитных заболеваний. Распространенность диффузного эндемического зоба в различных регионах России варьирует от 5,2 до 70% и в среднем по стране составляет 31%. У женщин зоб развивается в 2–3 раза чаще, чем у мужчин.

В регионах с наличием йодного дефицита распространенность УКЗ составляет 30% у людей старше 35 лет и более 50% у людей старше 50 лет. Распространенность рака щитовидной железы среди узлового зоба составляет около 5–10%.

Диагностика

ДиагностикаЖалобы и анамнез

Нетоксический зоб небольших размеров обычно протекает бессимптомно. Как правило, зоб — случайная находка.

В подавляющем большинстве случаев в условиях легкого и умеренного йодного дефицита пальпаторные изменения щитовидной железы обнаруживают лишь при целенаправленном обследовании.

В условиях умеренного и тяжелого йодного дефицита зоб может достигать больших размеров и явиться причиной развития компрессионного синдрома с появлением жалоб на затруднение дыхания и глотания, а также косметического дефекта шеи. На фоне узлового и многоузлового зоба в дальнейшем также может сформироваться функциональная автономия щитовидной железы, которая служит одной из основных причин развития тиреотоксикоза в йододефицитных регионах.

Физикальное обследованиеКлиническое (физикальное) обследование пациента с узловым зобом должно включать оценку местных признаков (изменение голоса, дисфагия, паралич голосовой связки и др.), признаков нарушения функции щитовидной железы, медицинский анамнез вмешательств на ЩЖ, семейный анамнез, включая наличие узлового зоба и медуллярного рака у родственников, предшествующее облучение области головы и шеи, проживание в условиях йодного дефицита. Пальпация обнаруживает узлы, как правило, более 1 см.

При загрудинном узловом /многоузловом зобе и зобе больших размеров может отмечаться деформация шеи, а иногда, за счет компрессионного синдрома, набухание шейных вен.

Важно отметить, что не всегда определяемые пальпаторно размеры ЩЖ совпадают с истинными, например, по причинам низкого расположения самой ЩЖ или загрудинного зоба. Пальпация ЩЖ должна сопровождаться пальпаторным исследованием шейных лимфатических узлов.

Лабораторная диагностика- При выявлении у пациента узлового образования ЩЖ рекомендовано определение базального уровня тиреотропного гормона (ТТГ) и кальцитонина крови.

Комментарии: Оценка базального уровня кальцитонина крови значительно превосходит ТАБ в диагностике медуллярного рака ЩЖ. Это исследование может повлиять на показания к ТАБ, поэтому должно проводиться на первичном этапе обследования. При обнаружении сниженного уровня ТТГ дополнительно проводится определение уровня свободного Т4 и свободного Т3, при обнаружении повышенного ТТГ – уровня свободного Т4.

Уровень кальцитонина необходимо оценивать с учетом гендерных различий верхней границы референсных значений, что зависит от метода его определения в конкретной лаборатории.

- При повышенном базальном уровне кальцитонина, но менее 100 пг/мл показано проведение стимуляционного теста.

Комментарии: Если уровень базального кальцитонина выше 100 пг/мл, это крайне подозрительно в отношении медуллярного рака ЩЖ.

Методика проведения стимуляционного теста с глюконатом кальцияПосле забора крови из вены для определения уровня базального кальцитонина пациенту внутривенно болюсно в течение 30 с вводят глюконат кальция из расчета 2,5 мг (0,27 мл 10% раствора) на 1 кг массы тела. При весе пациента более 70 кг вводят 20 мл раствора. Стимулированный уровень кальцитонина определяется через 2 и 5 мин после введения раствора. Уровень стимулированного кальцитона на менее 60 пг/мл считается нормальным, от 60 до 100 пг/мл – требует повторного теста через 6 мес. Уровень стимулированного кальцитонина более 100 пг/мл также крайне подозрителен в отношении МРЩЖ.

- Определение уровня тиреоглобулина, а также антител к ЩЖ при узловом зобе на первичном этапе диагностики не рекомендовано.

Уровень убедительности рекомендаций D. Уровень достоверности доказательств 4.

Инструментальная диагностика- Рекомендовано проведение ультразвукового исследования щитовидной железы.

Примечание: УЗИ является самым распространенным методом визуализации ЩЖ и ее структурной патологии. Несмотря на высокую чувствительность в выявлении узловых образований ЩЖ, УЗИ не является скрининговым методом, так как приводит к выявлению огромного количества непальпируемых инциденталом. Такой подход не оправдан ни с медицинской, ни с экономической точки зрения.

Основной задачей УЗИ при узловом зобе являются определение показаний к ТАБ и навигационный контроль за ее проведением.

Протокол УЗИ должен включать описание локализации и размеров образования ЩЖ, лимфоузлов с учетом их ультразвуковых характеристик. Выделяют следующие подозрительные ультразвуковые признаки (оценивают только в солидных узлах или в солидных участках узлов):

• неровный, нечеткий или полициклический контур, • точечные гиперэхогенные включения (микрокальцинаты), • преобладание высоты узла над шириной (“выше/чем/шире”).

Важнейшим диагностическим этапом УЗИ является исследование регионарных лимфоузлов, при котором оценивают следующие признаки:

• размер (необходимо оценивать диаметр или переднезадний размер, а не длину. Для всех шейных лимфоузлов, кроме II уровня, диаметр не более 6 мм, для II уровня –не более 7–8 мм),

• соотношение длинной и короткой оси, • наличие/отсутствие ворот, • кистозные изменения, • точечные гиперэхогенные включения (микрокальцинаты), • характер васкуляризации (ворота или весь лимфоузел), • повышение эхогенности лимфоузла (сходство с нормальной тканью ЩЖ).Наиболее специфичными признаками, позволяющими заподозрить метастатическое поражение лимфоузла, являются микрокальцинаты, кистозный компонент, периферическая васкуляризация, сходство ткани лимфоузла с тканью ЩЖ, менее специфичными – увеличение размеров, закругленность контуров, отсутствие ворот.

- При наличии подозрительных ультразвуковых признаков в задачу УЗИ входит оценка подвижности голосовых складок. При невозможности визуализации голосовых складок рекомендована фиброларингоскопия.

- Рекомендовано проведение тонкоигольной аспирационной (пункционной) биопсии для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных поражений ЩЖ.

Комментарии: По данным многочисленных исследований, чувствительность и специфичность ТАБ в выявлении РЩЖ достигают 98–100%. Обязательно проводится под ультразвуковым контролем квалифицированным врачом любой специальности (эндокринолог, эндокринный хирург, онколог, врач лучевой диагностики).

• узловые образования менее 1 см, если пациент относится к группе риска наличия агрессивных форм РЩЖ при наличии следующих факторов:

– уровень базального или стимулированного кальцитонина более 100 пг/мл, – наличие увеличенных регионарных лимфоузлов, – облучение головы и шеи в анамнезе, – семейный анамнез МРЩЖ, – паралич голосовой складки, – узловые образования ЩЖ, случайно выявленные при ПЭТ, – возраст пациентов моложе 20 лет,- при изменении ультразвуковой структуры доброкачественных узлов ЩЖ (в процессе динамического наблюдения) или при появлении увеличенных или измененных шейных лимфоузлов.

При образованиях менее 1 см, если пациент не относится к группе риска наличия агрессивных форм РЩЖ, проведение ТАБ нецелесообразно независимо от ультразвуковых характеристик узла ЩЖ, кроме пациентов моложе 20 лет.

Увеличение размеров доброкачественного узлового образования само по себе в большинстве случаев не является показанием к повторной ТАБ.

ТАБ является методом первичной морфологической диагностики, но не методом динамического наблюдения при цитологически верифицированных доброкачественных узловых образованиях ЩЖ.

При получении доброкачественного цитологического заключения из узла с явными подозрительными ультразвуковыми признаками ТАБ необходимо повторить в ближайшее время.

При кистозных анэхогенных узлах независимо от размеров ТАБ диагностического значения не имеет, но может быть выполнена с лечебной целью эвакуации жидкости и ликвидации косметического дефекта или синдрома компрессии окружающих органов.

- При обнаружении при УЗИ измененных регионарных лимфоузлов показана их прицельная ТАБ с исследованием смыва из иглы на тиреоглобулин или кальцитонин в зависимости от предполагаемой морфологической формы РЩЖ.

Комментарии: После пункции измененного лимфоузла игла промывается физиологическим раствором, пробирка с которым отправляется в лабораторию для определения тиреоглобулина или кальцитонина. Для метастатического поражения лимфоузлов характерна очень высокая концентрация этих гормонов в смыве из иглы (обычно более 1000 нг/мл или пг/мл).

- Рекомендовано проводить цитологическое исследование полученного материала при ТАБ

Комментарии: Заключение цитологического исследования должно содержать цитологический диагноз, который позволит клиницисту поставить клинический диагноз и определить оптимальную лечебную тактику в отношении каждого конкретного больного. Наиболее эффективно использование шести стандартных категорий заключений современной международной цитологической классификации (Bethesda Thyroid Classification, 2009)

Заключения, содержащие только описательную часть, а также заключения без конкретного цитологического диагноза (“атипичных клеток не обнаружено”, “данных за рак нет” и т.п.) расцениваются как неинформативные. В этих ситуациях необходимо проконсультировать готовые цитологические препараты у другого независимого морфолога или повторить ТАБ в специализированном лечебном учреждении.

- При узловом зобе при субклиническом или манифестном тиреотоксикозе для дифференциальной диагностики функциональной автономии и других причин тиреотоксикоза рекомендовано проведение радиоизотопного сканирования щитовидной железы.

Комментарии: Оно неинформативно для первичной диагностики узлового зоба (для обнаружения узлов и оценки их размеров), а также для первичной диагностики РЩЖ. Не является конкурирующим с ТАБ методом определения риска злокачественности узла ЩЖ.

Также показанием к проведению сканирования является эктопия щитовидной железы, которую обычно выявляют в раннем детском возрасте.

- При большом зобе и/или его загрудинном расположении для оценки синдрома компрессии трахеи рекомендовано проведение компьютерной томографии (шеи и верхнего средостения)

- Проведение рентгенография органов шеи с контрастированием пищевода и МРТ не рекомендованы, так как являются малоинформативными методами.