Лечение неоперабельной опухоли головного мозга в Москве, лечение народными средствами без операции

Опухоли головного мозга

Опухоли головного мозга могут встречаться в любом возрасте. Среди детей заболеваемость заметно ниже. Церебральные новообразования могут быть первичными, которые изначально развиваются в тканях мозге или вторичными, проникшие в мозг путем метастазирования других опухолей. Вторичные опухолевые поражения встречаются в 5-10 раз чаще, чем первичные.

Где кроется причина

Возникновение данных новообразований, как и любых других онкологических процессов другой локализации, связано с нарушением противоопухолевой защиты к может приводить хроническая интоксикация токсическими веществами, радиация, существенное загрязнение окружающей среды, генетическая предрасположенность и другие факторы.

У детей могут встречаться врожденные (эмбриональные) опухоли, причина которых кроется в нарушении эмбрионального развития. Черепно-мозговая травма может выступать в роли провоцирующего фактора и активизировать рост опухоли. Единой причины не существует. Онкологический процесс рассматривается как многофакторное заболевание.

Виды опухолей головного мозга

Визуально опухоли головного мозга выглядят одинаково, но по строению существенно различаются. Они могут расти из разных клеток головного мозга. Например, астроцитома – опухоль, которая растет из клеток астроцитов, которые поддерживают работоспособность нейронов. Также есть новообразования из клеток гипофиза (аденома), из волокон черепно-мозговых нервов (невринома), из церебральных оболочек (менингиома), из мозговых сосудов (ангиома) и т.д.

Метастатические опухоли мозга возникают путем метастазирования из злокачественных опухолей разной локализации. Чаще это рак легких, молочной железы, меланома, колоректальный рак (поражает околопрямокишечную ткань) и прочие.

Симптомы опухоли головного мозга

Новообразования на начальных этапах развития абсолютно себя не проявляют. Их можно диагностировать только с помощью высококачественных МРТ-аппаратов. Первым симптомом может быть головная боль, которая возникает периодически. Голова может болеть в определенном месте или в общем.

По мере роста опухоли происходит компрессия окружающих тканей и структур, что проявляется ухудшением кровообращения, отеком, раздражением и с последующим нарушением той функции, за которую отвечает пораженный участок мозга. Головная боль постепенно усиливается из-за увеличения размера опухоли и роста внутричерепного давления. Предугадать как выглядит та или иная клиническая картина опухоли очень затруднительно, так как симптомы зависят от мест роста новообразования.

Диагностика опухоли головного мозга

Первое – это проводится неврологический осмотр для оценки общего состояния нервной системы (проверка рефлексов, чувствительности нервов, тонуса мышц и т.д.). Обязательно проводится оценка остроты зрения, полей зрения, офтальмоскопия – опухоли гипофиза или затылочной области могут приводить к проблемам со зрением, а повышение внутричерепного давления отражается на глазном дне.

Применяется электроэнцефалограмма для оценки электрической активности мозга – на электроэнцефалограмме можно наблюдать смещение опухолью срединной линии мозга в случае большого ее размера. Эхо-ЭГ позволяет выявить повышенное внутричерепное давление, деформацию желудочков.

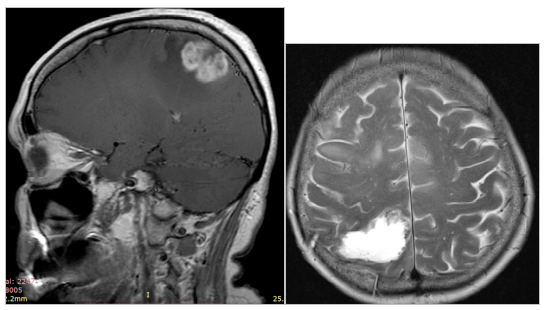

Основным методом является МРТ. Для точной диагностики может применяться МРТ с контрастом для визуализации сосудов – в области новообразования повышенное количество сосудов. Также может использоваться МР-спектроскопия (для обнаружения нарушений метаболизма в мозге).

Наилучшим неинвазивным методом для постановки диагноза является позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Она дает возможность выявить степень злокачественного процесса, точную локализацию и уровень кровоснабжения опухоли. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография – эффективный метод аппаратной диагностики, который позволяет определить вид опухоли, ее местоположение путем визуализации 3D-изображения.

В отдельных ситуациях, при труднодоступной локализации или множественном поражении, для определения тактики лечения применяется стереотаксическая биопсия опухоли. При хирургическом вмешательстве проводится забор опухолевых тканей для гистологического исследования. Гистология позволяет определить вид новообразования и степень злокачественности.

Лечение опухоли головного мозга

Консервативная терапия назначается с целью снижения улучшения качества жизни пациента. Она может включать использование обезболивающих (кетанов), сильных мочегонных (маннитол, мочевина, торасемид), седативные и психотропные препараты. Для снижения отека тканей мозга назначают глюкокортикостероиды. Следует понимать, что такая терапия является симптоматической и не устраняет первопричины заболевания.

Наиболее эффективное – это хирургическое удаление опухоли. Техника операции определяются размером, местоположением, разновидностью новообразования. Использование хирургической микроскопии позволяет минимизировать травмирование здоровых тканей с сохранением эффективности лечения. При незначительном размере опухоли (до 3 см) может применяться стереотаксическая радиохирургия – разрушение опухоли с помощью точечного воздействия радиации. Метод позволяет остановить рост опухоли, но не приводит к полному выздоровлению.

Лучевая и химиотерапия применяются как дополнение к хирургическому лечению или являются паллиативным (который только облегчает) способом лечения. В послеоперационном периоде лучевая терапия назначается при злокачественном характере опухоли. Химиотерапия проводится цитостатиками (тормозят деление клеток), подобранными с учетом гистологического исследования опухоли и индивидуальной чувствительности организма.

Прогноз и профилактика опухоли головного мозга

Доброкачественные опухоли небольших размеров, которые доступны для хирургического лечения – прогностически благоприятные. Однако многие из них склонны рецидивировать. Это требует повторной операции или лучевой терапии.

Опухоли злокачественной природы, труднодоступной локализации, больших размеров и метастатического характера имеют неблагоприятный прогноз, поскольку не могут быть полноценно удалены. Пожилой возраст и наличие сопутствующей патологии (сердечной недостаточности, ХПН, сахарного диабета и др.) затрудняет осуществление хирургического лечения.

Клинические случаи

до операции

после операции

Пациентка М., 32 года обратилась в отделение нейрохирургии клиники с жалобами на отсутствие слуха на правое ухо, периодические выделения из него, асимметрию лица.

Из анамнеза известно, что пациентка с детства страдает хроническим гнойным правосторонним средним отитом. С 16 летнего возраста стала отмечать головокружения системного характера. В 2006 году обратилась в клинику МОНИКИ, где выполнена КТ височных костей, по данным которой выявлено новообразование правой пирамиды височной кости. В той же клинике выполнена санирующая операция на правой височной кости с удалением задней стенки слухового прохода. В послеоперационном периоде головокружения купировались, но сохранялись выделения из этого уха. В 2009 году стала отмечать подергивание мышц правой половины лица, эпизоды по типу гемифациального спазма. В НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко выполнена ретросигмовидным доступом операция на пирамиде височной кости с удалением холестеатомы. После операции у пациентки полностью восстановилась функция лицевого нерва справа. Однако в 2012 году у пациентки вновь развился парез лицевого нерва справа.

При поступлении: общее состояние больной удовлетворительное. При осмотре имеются спокойные, безболезненные послеоперационные рубцы в правой заушной и ретросигмовидной области. В неврологическом статусе: сознание ясное. Контактная. Менингеальных знаков нет. Гипестезия по V нерву справа (больше по 1-2 ветвям), корнеальный рефлекс снижен справа. Определяется грубый парез правого лицевого нерва (5 степень по шкале House-Brackmann). Координаторные пробы выполняла удовлетворительно.

По данным электронейромиографии отмечались признаки умеренного поражения правого лицевого нерва по смешанному типу (аксональному и демиелинизирующему), проводимость по всем ветвям составляла 30-40% от нормы, по типу неврита.

По результатам МСКТ височных костей в пирамиде правой височной кости имелась деструктивная полость, размерами 53-28-31 мм, заполненная субстратом неоднородной структуры. Отмечались деструктивные изменения в височной кости. Полностью разрушены стенки внутреннего слухового прохода. Костная стенка лабиринтной части канала лицевого нерва не прослеживалась, стенка тимпанальной части сохранена, в мастоидальной части канала имелся дефект протяжённостью до 10 мм. Отмечалось разрушение стенки канала внутренней сонной артерии, длинной 15 мм.

По результатам МРТ головного мозга правая пирамида височной кости деформирована, увеличена в объёме, выполнена субстратом, размерами до 5,5-2,8-3 см, распространяющимся на область внутреннего слухового прохо-да, заднего полукружного канала, медиальные отделы барабанной полости, сосцевидный отросток. Описанный субстрат изо-гипоинтенсивен в режиме Т1, гиперинтенсивен – в Т2 и non-EPI DWI.

Пациентке была выполнена реоперация. Транслабиринтным подходом произведена субтотальная петрозэктомия (частичная лабиринтэктомия) с удалением холестеатомы и пластикой дефекта височной кости жиром. Барабанная перепонка сохранена только в передних отделах. Цепь слуховых косточек отсутствовала. За счёт удаления перилабиринтных клеток, заднего верхнего и латерального полукружных каналов был открыт широкий доступ в сторону верхушки пирамиды, где выявлена большая холестеатома, распро-странявшаяся от верхушки сосцевидного отростка до верхушки пирамиды височной кости. Выявлено обнажение луковицы яремной вены, мозговых оболочек задней черепной ямки, нисходящей части канала лицевого нерва. Холестеатома удалена с образованием большой полости внутри пирамиды височной кости. При удалении холестеатомы из области внутреннего слухо-вого прохода (который не дифференцировался) отмечалась ликворея. Произведена герметизация твёрдой мозговой оболочки двухкомпонентным фибриновым клеем. В область верхушки пирамиды височной кости уложена подкожно-жировая клетчатка. Выполнена пластика полости свободным миофасциальным лоскутом. В барабанную полость, под остатки барабанной перепонки, уложена аутофасция. Слуховой проход не ушивался для возможности контроля за созданной полостью.

По данным гистологического исследования удалённого образования от 29.07.2014 г. №53426-28: в присланном материале бесструктурные холестеа-томные массы и мелкий пласт многослойного плоского эпителия с рыхлой подэпителиальной стромой с кровоизлияниями.

При наблюдении в послеоперационном периоде отмечена длительная эпителизация послеоперационной полости и сохранение пареза правого ли-цевого нерва (5 степень по шкале House-Brackmann). В неврологическом ста-тусе - без отрицательной динамики.

"