Синдром диабетической стопы, нейропатическая форма: лечение, диагностика, симптомы

Язвы при синдроме диабетической стопы, нейропатической форме

Синдром диабетической стопы (СДС) — патологическое состояние стопы при сахарном диабете, возникающее на фоне поражения периферических нервов, кожи и мягких тканей, костей и суставов и проявляющееся острыми и хроническими язвами, костно-суставными поражениями и гнойно-некротическими процессами.

Диабетическая нейропатия (ДН) – это симптомокомплекс, вызванный дегенерацией периферических и автономных нервов у больных сахарным диабетом (Лициферов М.Б., Комелягина Е.Ю., 2003).

При тщательном обследовании больных с сахарным диабетом нейропатия выявляется в 100% случаев. В ее основе лежат два механизма – метаболические и сосудистые нарушения.

Этиология и патогенез

Основные компоненты патогенетической цепочки:

- Снижение трофической иннервации

- изменение точек опоры

- гиперкератоз

- снижение болевой чувствительности

- инфицирование

Патогенез синдрома диабетической стопы многокомпонентен и представлен сочетанием нейропатических и перфузионных нарушений с выраженной склонностью к инфицированию. Диабетическая полинейропатия представляет собой хроническую симметричную сенсомоторную полинейропатию с преимущественным поражением наиболее длинных нервных волокон. В первую очередь поражаются дистальные отделы нервов. Она развивается на фоне длительной гипергликемии, сопровождающейся метаболическими расстройствами (повышенная выработка многоатомных спиртов, накопление конечных продуктов гликозилирования, нарушения обмена липидов и т.д.) и повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Патологические изменения в нервных волокнах сопровождаются повреждением мелких сосудов, сходным с таковым при диабетической ретинопатии и нефропатии. Самым важным фактором риска, вероятно, служит длительность гипергликемии. При данной разновидности полинейропатии жесткий контроль за уровнем глюкозы крови приводит к стабилизации состояния, а иногда и к улучшению.

Показано, что эта разновидность полийнеропатии статистически значимо связана с диабетической ретинопатией и нефропатией. Со временем могут присоединиться вегетативные расстройства и боль.

Длительный дефицит трофической импульсации приводит к гипотрофии кожи, костей, связок, сухожилий и мышц. Результатом гипотрофии соединительных структур является деформация стопы с нефизиологичным перераспределением опорной нагрузки и ее чрезмерным увеличением на отдельные участки. В этих местах, например в области проекции головок плюсневых костей, отмечаются утолщение кожи и формирование гиперкератозов. Постоянное давление на эти участки приводит к воспалительному аутолизу подлежащих мягких тканей, что создает предпосылки для формирования язвенного дефекта. В результате атрофии и нарушения потоотделения кожа становится сухой, легко трескается. Из-за снижения болевой чувствительности пациент часто не обращает внимания на происходящие изменения. Он не может своевременно обнаружить неудобство обуви, что приводит к образованию потертостей и мозолей, не замечает внедрения инородных тел, мелких ранок в местах растрескивания. Ситуацию усугубляет нарушение глубокой чувствительности, проявляющееся в нарушении походки, неправильной установке ноги. Наиболее часто язвенный дефект инфицируется стафилококками, стрептококками, бактериями кишечной группы, нередко присоединяется анаэробная флора. Нейропатическая остеоартропатия является результатом выраженных дистрофических изменений в костно-суставном аппарате стопы (остеопороз, остеолиз, гиперостоз).

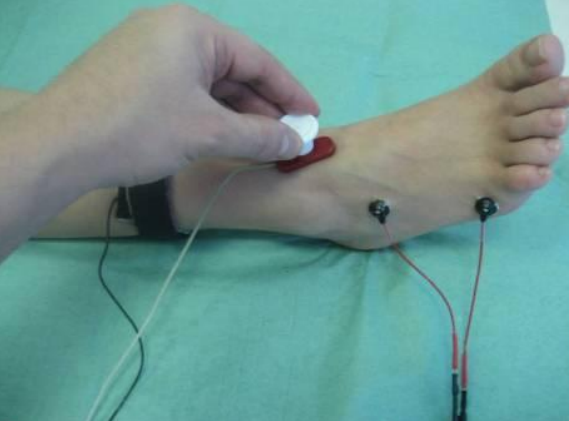

Рис.1. Синдром диабетической стопы, нейроостеоартропатическая форма. Инфицированная трофическая язва пяточной области левой стопы. Стопа Шарко.

"