Дивертикулез кишечника - причины и симптомы заболевания

Дивертикулёз

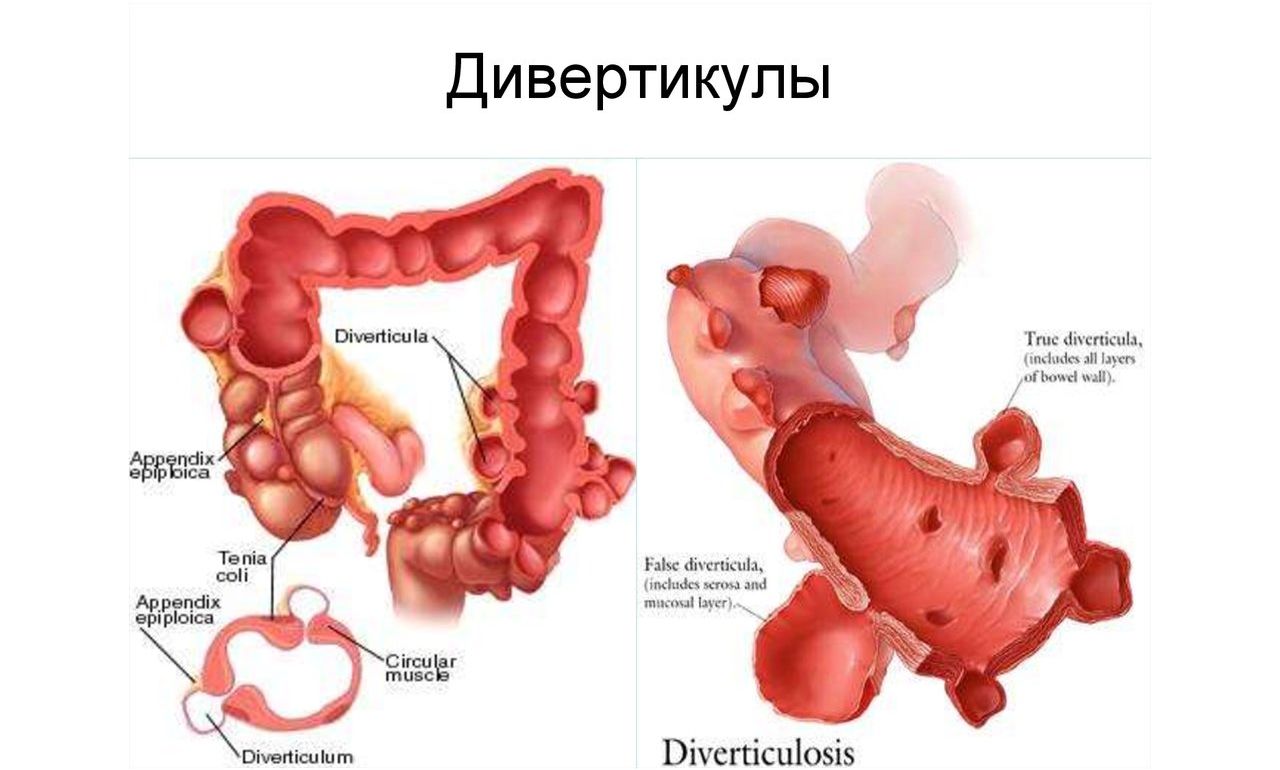

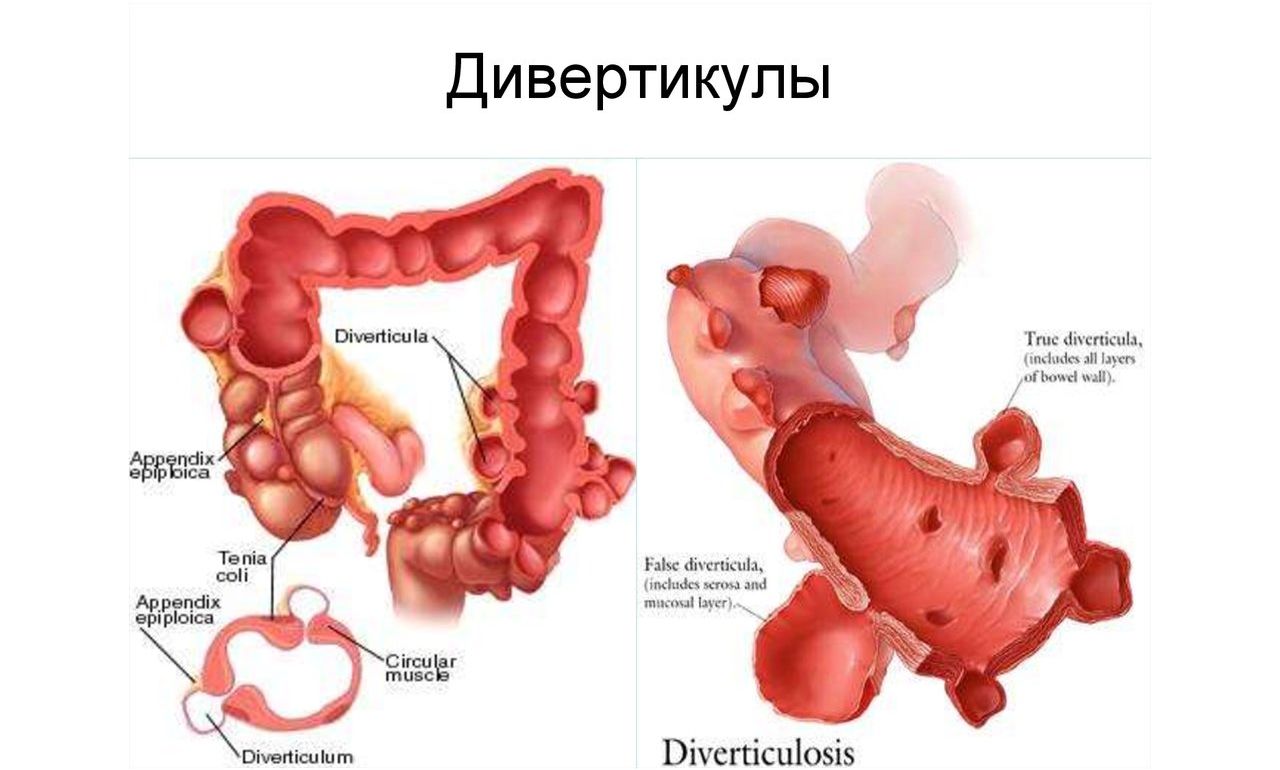

Дивертикулёз – заболевание кишечника, при котором происходит выпячивание его стенок сквозь мышечную ткань в область брюшной полости. Болезнь бывает врождённой или приобретённой. Она может долго не проявляться, особенно в молодом возрасте, и обнаруживается случайно при обследовании области живота.

В тонкой кишке выпячивания бывают редко. Здесь они диагностируются всего лишь в 1% всех патологий ЖКТ. Чаще всего страдает толстая кишка – здесь такие выпячивания могут быть множественными и расположены они в основном в левой половине кишки.

У молодых людей в возрасте до 40 лет этот диагноз ставится только у 5% всех обратившихся, так как они не испытывают никаких симптомов и не предъявляют жалоб врачам. В возрасте от 40 до 60 лет заболевание диагностируется чаще, и связано это с болями, которые могут появиться на фоне относительного общего здоровья. После 80 лет болезнь выявляется чаще всего.

Причины

И врождённые, и приобретённые дивертикулярные изменения стенки кишки появляются из-за слабости соединительной ткани. В первом случае провоцирующим фактором становится дисплазия соединительной ткани. Во втором, приобретённом, провоцирующими факторами можно назвать:

- 1. Неправильное питание, когда употребляется большое количество полуфабрикатов, регулярно происходит голодание, а из рациона исключаются растительная клетчатка.

- 2. Гиповитаминоз.

- 3. Постоянные длительные запоры.

- 4. Нарушение моторики кишечника.

- 5. Малоподвижный образ жизни.

- 6. Ожирение.

Даже одна из перечисленных причин может приводить к тому, что в органе повышается внутрикишечное давление. Это вызывает выпячивание внутренних слоёв между мышцами. Таким образом происходит формирование дивертикулов, диаметр которых может быть от 1 до 3 см, а иногда и больше.

При дивертикулёзе возникают самые разные осложнения – воспаления, кровотечения, перфорации. Но эта патология крайне редко перерастает в раковую опухоль (малигнизируется).

В последнее десятилетие дивертикулёз стал одной из самых распространённых патологий ЖКТ во многих странах. И связывают этот факт в первую очередь с изменением питания и привычек, при которых из меню исключаются продукты, содержащие клетчатку, особенно свежие овощи и фрукты

Виды по расположению

Дивертикулёз кишечника диагностируется в разных отделах ЖКТ. Это позволяет разделить болезнь на несколько видов.

В тонкой кишке чаще всего выявляется дивертикулёз Меккеля. Это врождённая патология стенки кишки, которая развивается при неполном зарастании желточного протока ещё во время внутриутробного развития плода. Выпячивание здесь напоминает палец – оно длинное и узкое. Его длина может достигать 7 см.

В двенадцатипёрстной кишке наличие дивертикулов может быть на фоне уже имеющейся язвенной болезни этого отдела ЖКТ.

В толстой кишке дивертикулы чаще образуются в районе сигмовидной или в левой части поперечной ободочной кишки. С возрастом их становится всё больше, так как каловый застой и повышенное кишечное давление оказываются провоцирующим фактором.

Дивертикулёз долго не даёт никаких симптомов и обнаруживается случайно в результате обследования других органов брюшной полости. Если у пациента появились жалобы, то можно предположить, что начали развиваться осложнения.

Симптомы

Появление симптомов и сами осложнения при дивертикулёзе объясняются проблемами с моторикой кишечной стенки, застоем содержимого, как в самом мешочке, так и в кишке, повышением давления.

Всё это становится благоприятной средой для развития патогенных микробов, образования каловых камней, а также истончению стенки кишки там, где к ней прилегают сосуды.

Клинические проявления дивертикулеза тонкой кишки выглядят как боли в животе слева, которые появляются при дефекации и исчезают после неё. Среди других проявлений дивертикулёза можно назвать неустойчивость стула, когда запоры сменяются диареей, а затем всё нормализуется, но через некоторое время снова повторяется.

Каловые массы на вид шарообразные, со слизью. Пациент жалуется на частый и обильный метеоризм.

Диагностика

Признаки дивертикулёза обнаружить довольно сложно, ведь у него нет определённой клинической картины. Поэтому установить правильный диагноз порой бывает непросто. Часто выпячивание обнаруживается случайно.

В основе диагностики лежат:

- 1. Анализы. Врачу-гастроэнтерологу нужен общий и биохимический анализы крови. Также проводится анализ кала на наличие крови, копрограмма, иногда бактериологическое исследование кала.

- 2. Рентгенодиагностика. Ирригоскопия – исследование, которое помогает на снимках выявить выпячивания.

- 3. Компьютерная колонография.

- 4. Эндоскопия толстой кишки. Колоноскопия или ректороманоскопия проводятся только после купирования острого воспалительного процесса.

Лечение дивертикулёза

Если патология выявляется случайно, а у пациента нет никаких жалоб, то лечение дивертикулёза не проводится. Врач может порекомендовать сменить питание и в пище увеличить количество растительной клетчатки. От продуктов, вызывающих газообразование, газированных напитков, следует отказаться.

Диета при дивертикулёзе должна сочетаться с физической нагрузкой, ведь упражнения помогают укрепить мышцы живота, нормализуют моторику, не дают появиться запорам. В сутки рекомендуется выпивать до 2 литров чистой питьевой воды.

Слабительные и клизмы могут усугубить проблему и применять их следует только по назначению врача. Если же без них не обойтись, то выбирать нужно осмотические слабительные, при диарее – сорбенты и вяжущие препараты, при метеоризме – лекарства на основе симетикона.

Но даже правильное питание при дивертикулёзе и соблюдение рекомендаций врача не даёт гарантии того, что у пациента не разовьётся такое опасное состояние, как дивертикулит, при котором в выпячивании начинается воспаление. При диагностировании воспаления госпитализация проводится в хирургию, назначаются антибиотики, противовоспалительные кишечные препараты, дезинтоксикационные растворы. Хирургическое лечение применяется тогда, когда появляется угроза жизни – при перфорации, развитии абсцессов, кишечной непроходимости, при кровотечениях, появлении свищей.

"