Дисфункция сфинктера Одди: симптомы проявления, диагностика и лечение

Дисфункция сфинктера Одди: симптомы, диагностика, лечение

Дисфункция сфинктера Одди ( ДСО ) — достаточно распространенное в клинической гастроэнтерологии состояние, которое диагностируется у пациентов всех возрастных групп, встречается чаще у лиц женского пола.

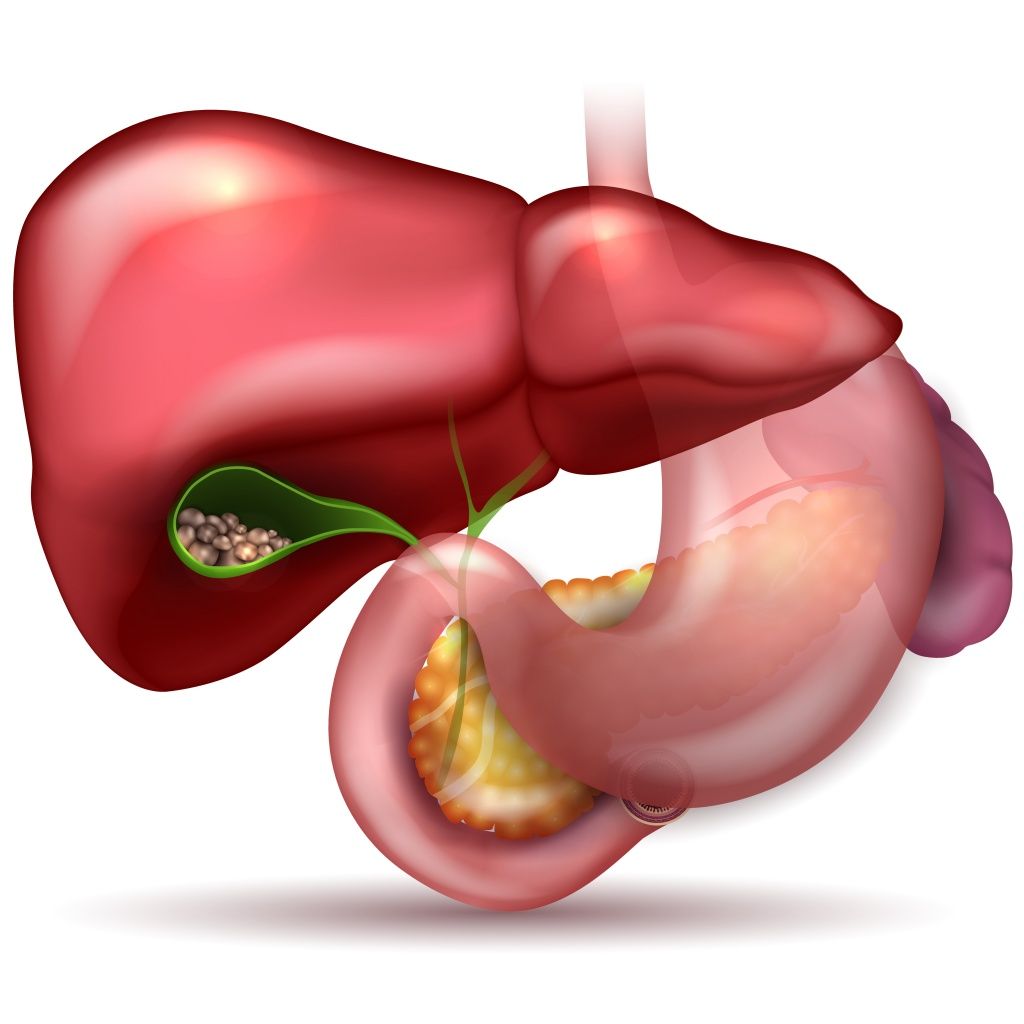

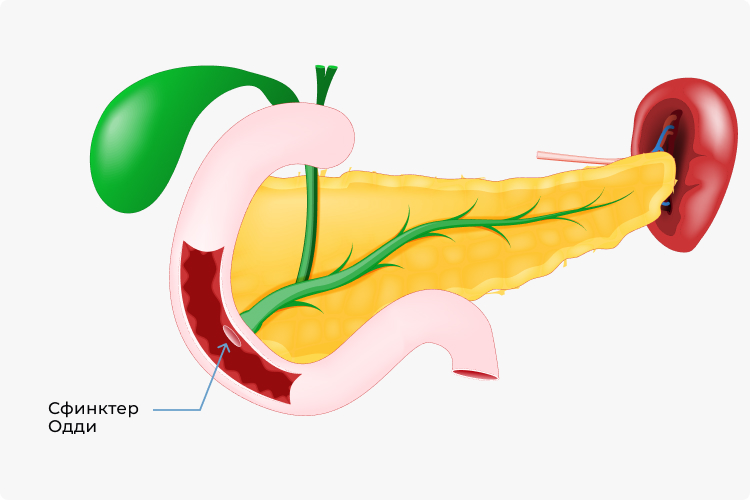

Сфинктер Одди функционально обеспечивает скоординированную работу всего билиарного тракта. При сокращении желчного пузыря синхронно расслабляются мышечные волокна сфинктера, и наоборот. За счет поочередного сокращения/расслабления происходит современное поступление ферментов для корректного процесса пищеварения в просвет дуоденума. Нарушение координированной работы сфинктера вызывает изменение оттока желчи, провоцирует болевой и диспепсический синдромы.

Определение заболевания

— это клиническое доброкачественное состояние некалькулезного генеза, которое характеризуется изменением проходимости желчных протоков и эвакуации панкреатического сока.

Согласно Римским критериям определение «Дисфункция сфинктера Одди» следует использовать вместо таких понятий, как «постхолецистэктомический синдром», «дискинезия» и пр.

Этиология — основные причины возникновения

В развитии патологического состояния участвует комплекс этиологических факторов, вызывающих нарушение деятельности вегетативной и гуморальной регуляции гладкой мускулатуры анатомической структуры, а также тесно связанных с ней реологических свойств желчи. Ключевой причиной дисфункции считают структурные нарушения (стеноз) или дискинезию, наиболее часто проявляющуюся в виде гипертонуса сфинктера.

Среди наиболее значимых провоцирующих факторов развития дисфункции можно выделить:

- послеоперационные состояния — холецистэктомия, ваготомия, резекция структур и органов ЖКТ,

- врожденные патологии развития — аномалии желчевыводящих путей,

- алиментарные нарушения — возникают в результате употребления пищи с чрезмерным содержанием углеводов и животных белков, дефицитом растительных волокон, нерегулярного режима питания, частого переедания, голодания с резкой редукцией веса, длительного парентерального питания,

- гиподинамия — провоцирует застой желчи и приводит к нарушению ее реологических свойств,

- хронические инфекционные и воспалительные процессы органов ЖКТ и малого таза,

- гормональные и эндокринные нарушения,

- наследственная предрасположенность — синдром Жильбера, ферментативные дефекты продуцирования желчи,

- длительное употребление лекарственных средств, приводящих к нарушению свойств желчи (цефалоспорины III поколения, пероральные контрацептивы, препараты для стабилизации липидного обмена, производные сандостатина и пр.),

- пожилой возраст — снижается чувствительность сфинктер Одди к нейрогуморальным стимулам.

Также пусковым механизмом в развитии дисфункции могут выступать аллергические реакции (когда в результате повышенного раздражения аллергенами аппарата сфинктера Одди нарушается взаимосвязь между процессами его расслабления и сокращения), психоэмоциональные перегрузки, приводящие к нарушению вегетативной регуляции.

Симптомы заболевания

Ведущим клиническим проявлением патпроцесса является приступообразная умеренная или сильная боль, локализованная преимущественно в эпигастрии или правом подреберье, отмечается иррадиация в спину или в подлопаточную зону. Длительность болевого синдрома составляет не менее 20 минут, на интенсивность проявлений не влияет смена положения тела, дефекация, прием антацидов.

Также часто наблюдается диспепсический синдром, при котором пациента беспокоит чувство тяжести в эпигастрии, тошнота, редко — рвота и диарея. В ряде случаев может наблюдаться гипертермия с жаром и ознобом.

Патогенез

Нарушения функционирования анатомической структуры и механизм возникновения болевого синдрома при ее дисфункции обусловлены развитием спазма сфинктера мышц и повышением давления в протоках билиарного тракта.

Четкие патогенетические факторы, обуславливающие пролонгированные спазмы сфинктера, до конца не выявлены. С большой вероятностью к ним можно отнести воспалительные процессы в большом сосочке двенадцатиперстной кишки или вокруг него (папиллит или фиброз), а также дуоденит. В ходе последних исследований ассоциации гепатологов получены сведения, указывающие на повреждение разной степени ингибирующий нейронов (в частности неадренергических-нехолинергичексих).

Классификация и стадии развития

На основании Римского консенсуса IV выделяют 3 разновидности билиарной и 1 тип панкреатической дисфункции:

- наличие приступов болей билиарного типа — регулярно повторяющиеся приступы длительностью 20 минут и более,

- превышение в 2 раза и выше уровня трансаминаз и/или щелочной фосфатазы,

- расширение общего желчного протока более, чем на 12 мм,

- замедленное выведение контрастного вещества с задержкой более 45 минут при эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии.

- наличие типичного болевого синдрома билиарного тракта,

- соответствие 1 или 2 критериям билиарного типа I,

- положительное манометрическое подтверждение.

У пациентов с данным типом дисфункции нарушения могут носить характер как структурных, так и функциональных.

Возможные осложнения

Клинических осложнений собственно дисфункции не описано. Ряд авторов связывает длительный спазм сфинктера с нарушением процесса пищеварения и риском возникновения синдрома чрезмерного бактериального роста.

Такие осложнения, как панкреатит и стриктуры желчного протока встречаются в клинической практике только после инвазивных вмешательств (включая диагностические и лечебные).

Диагностика заболевания

Поскольку ведущим симптомом патологического состояния выступает болевой синдром, который характерен для многих патологий ЖКТ, необходимо провести комплексную диагностику, включающую осмотр, лабораторные и инструментальные методы.

Консультативный прием

На первичной консультации врач собирает детализированный анализ, проводит осмотр, после чего назначает необходимый спектр исследований. Дифдиагностика проводится с некалькулезным холециститом, стенозом желчных протоков, дисфункцией желчного пузыря.

"